「中学生の子供が全然勉強しない…」 そんな悩みを抱えている親御さんも多いのではないでしょうか? 勉強しないことを放置してしまうと、将来どのような影響があるのか、またその末路を防ぐために親として何ができるのかを解説します。 この記事を読むことで、子供が勉強しない理由を理解し、親としての適切な対応方法を見つけられます。

文部科学省の調査による1日に全く勉強しない中学生の割合は13%

「 学校の授業以外に1日に3時間以上、勉強する」

→小学生:約6%、中学生:約11%

「 学校の授業以外に1日に勉強をまったく、又は、ほとんどしない」

→小学生:約11%、中学生:約13%

このデータから驚くことは、小学生、中学生の10人に1人は全く勉強しない。

逆に3時間以上勉強する割合は小学生は17人に1人、中学生は10人に1人。

ということは、勉強の成績は学年の積み重ねで成り立っているので、小中学生の時点で勉強する習慣がないと落ちこぼれるのは確実です。

高校生になると、もはや巻き返しに非常に困難です。

だからこそ、小中学生のうちは学習習慣を身に着けることがなによりも大切なポイントです。

子供が自ら進んで勉強する子にする方法を知らない場合は、以下の家庭教師サービスで勉強する習慣のコツを身に着ける方法を無料で教えてもらえます。

オンライン家庭教師の銀河:https://well-stone.info/

子どもの自立した学習で勉強する習慣を身につけることに徹底的こだわる

オンライン家庭教師のガンバ:https://家庭教師のガンバ.jp/

「勉強嫌いな子」に「本当に成果の出る勉強法」を教えてくれる

オンライン家庭教師のWAM:https://wam.onl/

「東大」や「京大」など質の高い講師陣の採用し、+20点の「成績保証」制度を実施!

勉強しない中学生の末路とは?

勉強しないことが将来に与える影響

•学力の低下による高校進学の困難

•社会人としての基礎力が不足する

•自己肯定感や達成感の喪失

勉強しない中学生が直面する未来は、子供だけでなく親にとっても重大な将来への不安をもたらします。

まず、最も直近で大きな影響として挙げられるのが学力の低下による高校進学の困難さです。

現代社会では高校卒業が基本となる中、中卒となると、子供の選択肢は一気に狭まってしまいます。さらに、進学ができない場合には、社会人として必要な基礎力や学習習慣が身につかず、結果的に将来、選択できる職業は事実上、ブルーカラーになる可能性が非常に大きくなります。

また、勉強を通じて得られる分からないことが分かるようになったという達成感や成功体験が不足することで、自己肯定感が低くなります。その結果、子供が「自分にはできない」と思い込む原因となり、何か新らしいことに挑戦するのを避けるクセがついてしまいます。

現実の事例:勉強を怠った中学生のその後

•中卒のまま社会に出る難しさ

•非正規雇用の増加と経済的不安定

•精神的な孤立や社会への不適応

現実問題として、勉強をしないまま中学を卒業すると、進学を諦めざるを得ない場合が多く、中卒で社会に出ることの困難さに直面します。

そもそも安定した大企業に正社員として勤務することはほぼ不可能で、日雇いやアルバイトや非正規雇用から抜け出せず、経済状況に陥るケースが多々あります。これにより、収入が安定せず、生活に不安が伴う状況が続くことも少なくありません。

その末路がこちらです。

高卒と比べて20pt、大卒と比べると40pt近くも正社員の割合が低くなっています。

| 正社員 | 非正社員 | |

|---|---|---|

| 中卒 | 37.50% | 62.50% |

| 高卒 | 57.10% | 42.80% |

| 大卒 | 75.90% | 24.10% |

出典:平成28年賃金構造基本統計調査 結果の概況【厚生労働省】

その結果、生活が安定しなくなり、経済面で親に依存する確率も高くなります。

さらに、社会に出た後の孤立感や適応の難しさも問題です。

同世代が高校や大学で得た人間関係や様々な社会的、人間的経験を持っている一方で、そういった体験をできない孤独感や劣等感がさらに自分を苦しめることがあります。このような背景から、精神的な不安や孤立を感じて、より一層、社会との繋がりにくくなるケースも珍しくありません。

これらの影響を考えると、勉強しない状態を放置することが子供の未来にどれだけ深刻な影響を及ぼすかが理解できるでしょう。

こういった未来にならないように親として何ができるのか、次の章からさらに詳しく解説します。

勉強しない中学生がいる理由を理解する

勉強しないという課題の解決には、原因と理由を探ることが第一です。

発達障害や学習障害の可能性

•注意欠陥・多動性障害(ADHD)

•読字障害や計算障害

•そのサインと見分け方

子供が勉強をしない理由の一つとして、発達障害や学習障害の存在が考えられます。

例えば、注意欠陥・多動性障害(ADHD)の場合、子供が集中力を維持できず、長時間座って学習に取り組むことが難しいという特徴があります。また、読字障害や計算障害のように、文字を読む、計算するという、当然できることができないというケースも見受けられます。

これらの障害のサインとしては、学習に対する著しい抵抗感や、他の子供と比べた際の明らかな進捗遅れが挙げられます。親がこれらの可能性を正しく認識し、必要に応じて専門家の意見を求めることが重要です。

なにより他の友人が当然にできているのに自分だけできないとなると、恥ずかしさからなかなか言い出しにくいものです。

だからこそ偏見なく子供を受け入れて、子供が人には言えない悩みを相談できるだけの信頼関係を築いておく必要があります。

家庭教師のサクシード:https://www.benkyo.co.jp/![]()

入会金0円・解約手数料0円・教材費0円

家庭教師ファースト:https://www.kyoushi1.net/service/hattatsu.html![]()

発達障がいのサポートに特化した家庭教師

親のイライラをぶつけない!誤った対応が子供に与える影響

•過度な期待やプレッシャーの弊害

•「子供が勉強しない理由は100%親にある」理論とは?

勉強しない中学生に対して、力でねじ伏せて、怒鳴り散らして勉強させるという方法はおすすめしません。

勉強しない子供を目の前にすると、つい親はイライラしてしまいがちです。しかし、感情的な対応は子供に悪影響を及ぼします。

高圧的な接し方と力でねじ伏せ続けると、子供は「どうせ何をやっても叱られる」と感じ、ますます殻に閉じこもり、勉強へのやる気を失うケースがよくあります。

また、一部では「子供が勉強しない理由は100%親にある」という考え方も提唱されています。これは、親の態度や環境作りが子供の学習意欲に直結することを示しています。

例えば、親自身がストレスを溜め込みやすい状況だと、その影響が無意識のうちに子供にも伝わることがあるのです。

そのため、親としてできるかぎり子どもの前では平静を装い、不安やストレスをぶつけないようにしましょう。

子供の興味やモチベーション不足

•現代の中学生特有の関心事(ゲーム、SNSなど)

•勉強が「楽しくない」理由を探る

最後に、子供の興味やモチベーションの欠如も大きな要因の一つです。特に現代の中学生は、ゲームやSNSといった即時的な楽しさを求めがちで、勉強が退屈に感じられることが多いです。

ゲームやSNSは、きれいなビジュアルと好奇心を掻き立てるストーリーですぐに楽しいという快感を得られます。

しかし、勉強は理解までに時間がかかり、積み重ねにも時間がかかるのでその先の分かるという快感を得られる前に挫折しがちです。

さらに、「勉強が楽しくない」と感じる背景には、成功体験の不足が関係している場合があります。例えば、テストや宿題で成果が出ず、「どうせやっても無駄」と感じてしまうことで、学習へのモチベーションが低下するのです。

親はまず、子供が何に興味を持っているのかを理解し、そこから学習意欲を引き出す方法を探ることが求められます。

その際、できるだけいろいろな体験や本を読むことで知らない世界に目を向けさせることが有効です。

例えば、鉄道博物館、歴史博物館、工場見学、会社見学などたくさん行くことで興味のあるジャンルが見つかり、そこから勉強への意欲が高まることはよくあります。

親が取るべき勉強しない中学生への対策8選

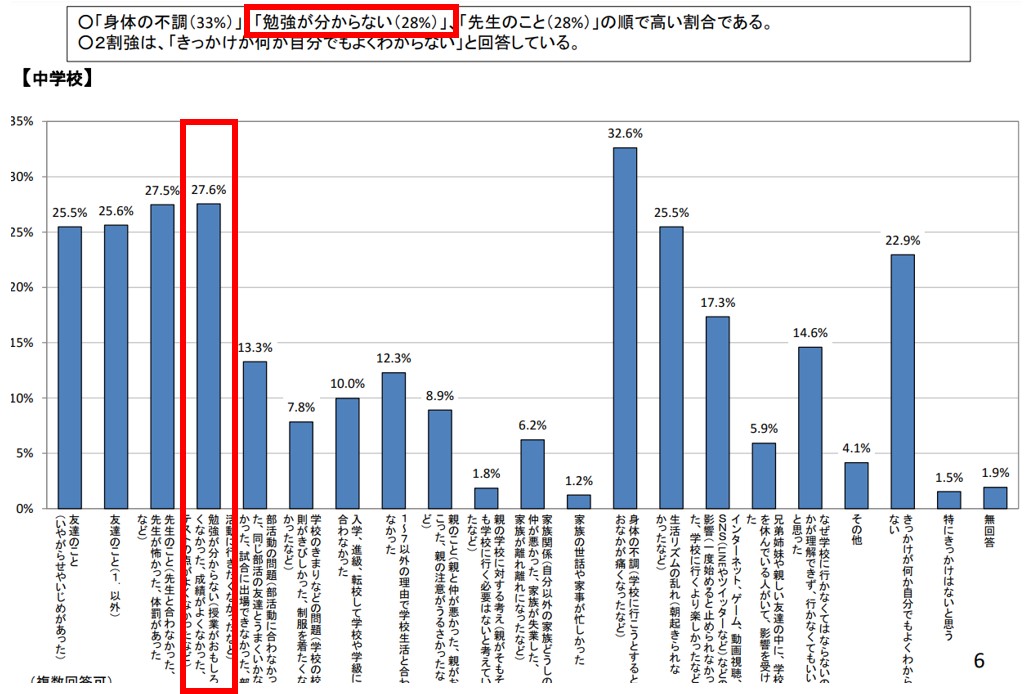

出典:令和2年度不登校児童生徒の実態調査 結果の概要【文部科学省】

文部科学省によると、中学生が不登校になった2番目に多いきっかけが『勉強がわからない』でした。

不登校になると、そのまま引きこもりになり、大人になってから社会に出ることも難しくなり、親が亡くなった後に1人で生きていく基盤を失います。

だからこそ勉強しない中学生への対策をしっかりと考えて行動することが親の務めになります。

大丈夫!

中学生ならまだまだ余裕で間に合いますので、学習する習慣を身に着けましょう。

オンライン家庭教師の銀河:https://well-stone.info/

子どもの自立した学習で勉強する習慣を身につけることに徹底的こだわる

オンライン家庭教師のガンバ:https://家庭教師のガンバ.jp/

「勉強嫌いな子」に「本当に成果の出る勉強法」を教えてくれる

オンライン家庭教師のWAM:https://wam.onl/

「東大」や「京大」など質の高い講師陣の採用し、+20点の「成績保証」制度を実施!

1. 「見捨てる」や「ほっとく」は大間違い

•子供の状態を否定せず、現実を把握する

•「見守る」と「見捨てる」や「ほっとく」との違い

勉強しない中学生に対して、「どうせ何を言っても無駄」と思ってしまい、見捨てたり放置したりするのは大きな間違いです。確かに、感情的に叱責し続けるよりも、一歩引いて見守ることが重要な場面もあります。しかし、「ほっとく」という行為は、子供の困難を親が放棄することと同じです。

まずは、子供の現状をしっかりと把握しましょう。学力や学校での様子、友人関係など、子供の生活全般に目を向けることが大切です。その上で、どのような支援が必要なのかを見極めてください。現実を受け入れることが親の第一歩となります。

一方で、親が「見捨てる」姿勢を見せると、子供はますます孤立感を深め、自分自身の価値を見失ってしまう恐れがあります。中学生は大人びていたとしてもまだまだ子供です。

適切な距離を保ちながらも、親としての役割を放棄しないことが何よりも重要です。

2. 子供の特性を理解する

•発達障害や学習障害の可能性をチェック

•専門家に相談するメリット

勉強しない理由を深掘りしていくと、子供が抱える特性や背景が見えてくることがあります。例えば、発達障害や学習障害のような要因が影響している場合、単純に「怠けている」と判断するのは間違いです。発達障害を持つ子供は、定型発達の子供と同じ方法で学習することが難しい場合があります。

このような特性を正しく理解するためには、専門家への相談が有効です。学校のカウンセラーや心理士に相談したり、専門の医療機関を訪れることで、子供に最適なサポート方法を見つけることができます。また、親自身が子供の特性を受け入れることで、適切な対応が可能になります。

さらに、特性を理解することで、子供の得意分野や興味を見つけることができる場合もあります。これを学習のきっかけにすることで、勉強へのハードルを下げ、少しずつ興味を引き出していくことが可能になるのです。

3. モチベーションを引き出す工夫

•ゲーム感覚で学べる教材の導入

•短期目標を設定し達成感を与える

勉強に対するモチベーションを引き出すには、楽しく学べる仕組み作りが重要です。例えば、ゲーム感覚で学べる教材を取り入れると、子供の興味を引きつけやすくなります。クイズ形式や動画を使った教材は、ただ教科書を読むよりも魅力的に感じられるでしょう。

さらに、目標を細かく設定することも効果的です。「次のテストで〇点を目指そう」といった短期的な目標を設定し、それを達成した際にはしっかり褒めることで、子供が達成感を味わう機会を増やせます。このような成功体験が積み重なると、学習に対する前向きな姿勢が育まれます。

また、子供の興味に基づいた教材を選ぶことも重要です。例えば、スポーツが好きな子供であれば、スポーツに関連する問題を取り入れるなど、親が工夫することで子供のやる気を高めることができます。

4. コミュニケーションをどうするかを考える

•子供と対話し信頼関係を築く方法

•イライラを抑える親の心構え

親子間のコミュニケーションを見直すことも、勉強しない子供への対応で重要なポイントです。特に、子供と信頼関係を築くためには、家庭内での会話は欠かせません。ただ一方的に「勉強しなさい」と言うのではなく、なぜ勉強が必要なのかを一緒に考えたり、子供の意見に耳を傾けることが大切です。

また、親がイライラを抑える工夫も必要です。感情的にならず、冷静に接することで、子供が親を信頼しやすくなります。例えば、子供が話したいときにじっくり話を聞く、ポジティブな声かけを意識するなど、親の姿勢が子供に安心感を与えることができます。

想像してみてください。

あなたは子供の頃、悩みがあったら誰に相談しましたか?

信頼できる友人、信頼できる先生に相談しませんでしたか?

同じことです。

子供に相談してほしかったという親御さんはたくさんいますが、子供が親に相談しない理由は、信頼関係が崩れているからということも考えられます。

信頼関係は1日では築けません。

日頃からお父さん、お母さんは自分を大切にしてくれている。

そう思われるよう行動と発言に注意することが絶対です。

5.親が学習する姿勢を見せる

親自身が学習する姿勢を見せることで、子供に自然と学ぶ良い影響を与えましょう。

親が読書をしたり、資格取得の勉強をするなど、学習する姿を子供に見せることで、子供も自然と学習意欲を高めることができます。

仕事で忙しくてそんな時間はない。

家事で疲れていてそんな余裕はない。

そう言いたい気持ちは非常に良く理解できます。

でも、子供は親が外でがんばっていることをイメージできません。

お父さんは自宅に帰ってきたらダラケている。

そのような目に見えるものしか分からないのです。

怒ってはいけません。

社会人経験がない子供なら仕方のないことです。

だからこそ家でも勉強や読書に打ち込む背中を見せる必要があるんです。

6. 女子の場合は特有の体調不良を考慮する

•生理、PMSなどへの対処

中学生の女子に対しては、特有の体調不良への理解が必要です。例えば、生理やPMS(生理前症候群)による体調不良は、学習意欲や集中力の低下を引き起こすことがあります。このような時期には無理に勉強を強いるのではなく、まずは体調を整えることを優先しましょう。

親ができる対策としては、十分な休息時間を確保することや、必要に応じて病院での相談を検討することが挙げられます。また、こうした状況を話しやすい雰囲気を作ることで、子供が抱えている問題を親に相談しやすくなる環境を整えることも重要です。

6.ストレスを減らす

学校、授業、部活や人間関係など、中学生を取り巻く環境はストレスが多く、勉強に集中できない場合があります。

子供のストレスを軽減するために、家庭を安心できる空間にしてあげることが極めて重要です。

この空間では傷つけられない、バカにされない、そんな安心できる空間があればこそ、リラックスして勉強に打ち込むことができます。

大人でもストレスが続くと雑念が頭の中でぐるぐる回って集中できないのですから、中学生の子供ならなおさらです。

7.スマートフォンやタブレットを親が預かる

スマートフォンやタブレットは便利なツールではある反面、時間つぶしのツールでもあります。

今、自習室がある学習塾が増えていますが、その原因がここにあります。

スマートフォンやタブレットが手の届くところにあるとどうしても触ってしまい、時間を浪費してしまいます。

そのため、勉強を終えたら決まった時間だけスマートフォンやタブレットを使っても良いというルールをしっかり作ることで勉強しやすい環境ができます。

8. 専門機関や塾の活用

•学校やカウンセラーとの連携

•子供の特性に合った塾や学習プログラムの選択

どうしても家庭内での対応に限界を感じる場合は、専門機関や塾を活用することも一つの選択肢です。学校のカウンセラーや教育相談センターを活用することで、子供に適したアドバイスや支援が得られる場合があります。

また、子供の特性に合った学習塾を選ぶことも効果的です。例えば、個別指導型の塾では、子供一人ひとりのペースに合わせた学習が可能です。これにより、苦手科目の克服や学習意欲の向上が期待できます。

親が一人で悩まず、専門家と連携して子供をサポートする姿勢が、結果として子供の将来を明るいものにする鍵となるでしょう。

勉強しない中学生の末路を不安に思う親からのよくある質問とその回答

子供が勉強しないことにイライラしてしまうのですが、どうすればいいですか?

親がイライラしてしまうのは、ごく自然なことです。しかし、感情的な対応をしてしまうと、子供との信頼関係が壊れてしまう恐れがあります。

怒鳴りたくなったり、感情的な行動を取りそうになったらまずは深呼吸して頭の中で10秒数えましょう。

人間の怒りの絶頂は長くは続きません。

たった10秒でも時間を開けるだけで冷静さを取り戻しやすくなります。

また、第三者に相談することで気持ちを整理するのも効果的です。例えば、学校の先生やカウンセラーに相談したり、同じ悩みを持つ親同士で話し合う場を設けることで、自分ひとりでは気づけなかった視点を得られるかもしれません。

子供に対しては、「なんで勉強しないの!」と感情的に問い詰めるのではなく、「どうして勉強しないのか」を一緒に考える姿勢を示しましょう。親が自分の感情をコントロールすることで、子供も安心して本音を話せるようになるのです。

ポイントは、本音を引き出すことです。

中学生にもなると建前の回答を用意しています。

親には責められるのも面倒だから●●と言おう。

先生にはとりあえず▲▲と言っておこう。

このような建前の回答を本心と受け取ってしまうと解決策も誤ります。

本音を引き出すのは信頼関係と安心できる環境から。

これを覚えておきましょう。

オンライン家庭教師の銀河:https://well-stone.info/

子どもの自立した学習で勉強する習慣を身につけることに徹底的こだわる

オンライン家庭教師のガンバ:https://家庭教師のガンバ.jp/

「勉強嫌いな子」に「本当に成果の出る勉強法」を教えてくれる

オンライン家庭教師のWAM:https://wam.onl/

「東大」や「京大」など質の高い講師陣の採用し、+20点の「成績保証」制度を実施!

勉強しない中学生を放置するとどうなりますか?

放置した場合、子供の学力低下だけでなく、自己肯定感の喪失や将来的な選択肢がグッと狭まってしまうといった深刻な影響が懸念されます。前述の通り、高校進学が難しくなると、就職の際にも選べる仕事が限られてしまいます。また、「どうせ自分なんて」といったネガティブな思考が定着すると、社会に出た後も新しいことに挑戦する意欲が湧かなくなる可能性があります。

しかし、親が適切にサポートすることで状況は改善できます。

子供が興味を持つ分野を見つけ、その分野に関連した学びを提供することで、少しずつ学習意欲を取り戻すことが可能です。また、放置するのではなく、子供のペースに寄り添いながら無理なく学びを進める環境を整えることが大切です。

適切なサポートのために、親としても【なぜ勉強が必要なのか】という問いかけに対する自分自身の回答を準備しておきましょう。

『社会に出てからの基礎学力』

などのよくあるような回答ではいけません。

それは社会に揉まれて、一般教養の重要さに気づいている大人に対する回答です。

社会人経験のない子供には全く理解できません。

『大人になれば分かる』

などという回答では到底納得は得られません。

まとめ:勉強しない中学生の末路を悲惨なものにしないために

中学生が勉強しない理由にはさまざまな背景があります。

まそのまま放置すると、将来の選択肢を狭めてしまう可能性があります。

そのため、まずは原因と理由を徹底的に考えましょう。

必要なら専門家にも協力を求めましょう。

そのうえで、子どもの身近にいて子供が唯一、見返りなしに相談できる親が適切に対応することで改善の道は必ず開けます。

子供に合った方法でサポートし、将来後悔しないための一歩を踏み出しましょう。