倍率の高い進学校に見事合格し、入学したものの、授業についていけず「落ちこぼれ」となってしまったお子さんを持つ親御さんは少なくありません。

特に入学して1年も立たない高校1年生の段階で学習についていけなくなると、子供自身が自信を失い、将来への不安を抱えることになります。

しかし、高1ならまだまだ十分に挽回して現役で希望の大学に合格することは可能です。本記事では、落ちこぼれの原因や対処法、親としてのサポート方法について詳しく解説し、大学合格へ向けた道筋を提案します。

進学校で落ちこぼれる原因とは?

進学校の学習ペースと競争の厳しさ

進学校では授業の進度が非常に速いく、学ぶ内容も難易度が高いことが特徴です。

例えば、私が通っていた高校は2年生の秋には高校3年間の全ての授業を終えておりました。

いわゆる先取り学習です。

先取りすることで高校3年生の1年間は受験の勉強に集中できるという大きなメリットはあります。

しかし、それには1つの前提があります。

進度の速い授業に付いていけるということです。

進度が早いということは少しの遅れが後々、取り返すのにめちゃくちゃ大きな負担となります。

そのため毎日の授業や宿題、定期テストなど、学習に対するプレッシャーが常にかかる環境の中で、多くの生徒がストレスを感じています。中には、最初は順調でも学習内容の難易度が上がるにつれて、思うように成果が出ず自信を喪失するケースもあります。

そうした状況が続くと、授業についていけなくなり、いわゆる「落ちこぼれ」となってしまうのです。

進学校の「落ちこぼれ」の特徴とは?

進学校で落ちこぼれる生徒には、いくつかの共通した特徴があります。

自己管理が苦手で計画的に勉強できない

一口に進学校と言っても大きく2つに分けられます。

自主学習中心の放任主義

詰め込み型の強制主義

自主学習中心の放任主義の方が落ちこぼれた後、大変そうに見えます。

しかし、現実は逆です。

あふれるほどの課題を与える詰め込み型の強制主義の方が、落ちこぼれた後、巻き返しが大変です。

理由は、授業についていけないので遡って復習する必要があるにもかかわらず、今の課題が多すぎて復習する時間が取れないためです。

逆に自主学習中心の放任主義では、本人の自主性が求められますが、学校からの課題が少ない分、勉強のスケジュール管理や優先順位の設定に自由度が高くなるため、巻き返しやすいんです。

ですので、実は『公立高校の新学校』と『私立高校の新学校』では、公立高校の方が巻き返せるチャンスは格段に大きくなります。

周囲のレベルに圧倒され、自信を失う

クラスメートの優秀さに圧倒されると、自分だけが劣っていると感じてしまい、モチベーションの低下につながります。

実は、私が入学した高校では高校1年の7月に全国統一模試を受験させられました。

その模試で私は5科目偏差値で71を取りました。

良い成績だと思ったのですが、なんと学年の平均偏差値は76でした。

つまり、私は学年の中では中の下の位置だったんです。

中学時代は、いつも学年で1位争いをしていたのに、高校に入学したら中の下ですよ。

これは大きなショックでした。

まさに井の中の蛙、大海を知らず、という状態です。

こういった状況が続くと、間違いなく自信を失います。

学習方法が合っていない

中学までの「暗記型」の学習では通用しないことが多く、適切な学習法を見つけられないまま時間が過ぎてしまいます。

なんだかんだ言って、中学までの勉強の難易度は高くありません。

例えば、本気で取り組めば英語なんて3ヵ月で3年間の勉強を終えられるぐらいです。

だから高校も同じだろうと思って取り組むと桁違いに難易度が上がります。

まず理解するのに時間がかかるんです。

そのうえで丸暗記ではなく、意味を理解したうえでの記憶が必須です。

そのため、高校と中学では学習方法から考え直す必要があります。

相談できる相手がいない

先生や親に悩みを打ち明けられず、一人で抱え込んでしまうことが、状況を悪化させる要因となります。

教師はよく、『何かあったら相談してほしい』と言いますが、それは『信頼関係があったればこそ』です。

私の場合も、高校1年と2年の頃の担任Fが非常に狂った性格でした。

当時、私は医学部志望でしたが、

『医者になりたい奴は、さっさと医者になって過労死しろ』

『勉強できない奴は人間とみなさない空気づくりが大事だ』

など、教師の前に、人としてあり得ない発言を繰り返す人物でした。

そんな教師に悩みを相談できるはずがありません。

だから、私自身も一人で抱え込んで非常に苦しい思いをしました。

自己管理不足による勉強習慣の乱れ

進学校では、授業のスピードに加えて、予習・復習が欠かせません。しかし、中学時代に受動的な学習スタイルに頼っていた生徒が、自ら計画を立てて学習する習慣を持たないと、すぐに遅れを感じてしまいます。

予習が必要な理由は、授業の際に理解できない点を事前に明確にしてその点を集中して聞けるようにするためです。

とにかく教わる量が膨大にある高校では、授業で初めて聞く内容が多いと全て理解しきれません。

だからこそ予習である程度の内容を理解しつつ授業に臨むことがかかせません。

また、理解したうえで復習があってこそ記憶が維持できます。

さらに、試験前の詰め込み学習に頼る傾向があると、基礎が定着しないまま応用問題に取り組むことになり、結果として成績が伸び悩むことにつながります。加えて、スマートフォンやゲームなどの誘惑に負け、学習時間を適切に管理できないことも問題です。このような状況が続くと、やる気を失い、勉強に対するモチベーションが低下してしまうのです。

だから、本来スマートフォンは持つべきではありません。

どうしても持つのなら親が管理すべきです。

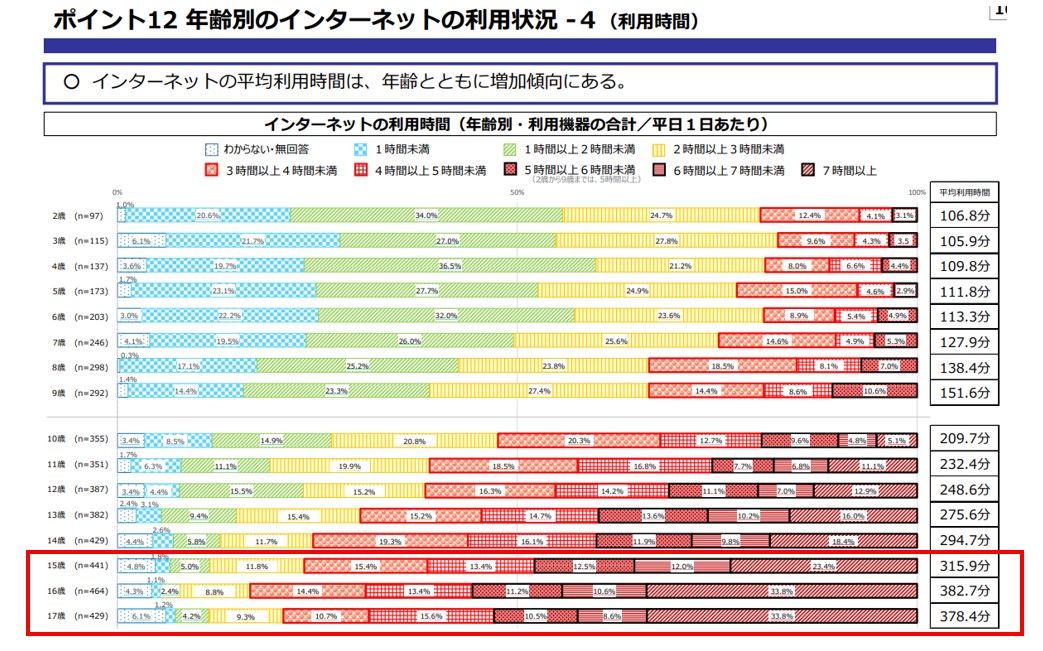

こちらをご覧ください。

年齢別のインターネットの利用状況 -4(利用時間)【こども家庭庁】

高校生以上になると、インターネットに1日平均で5時間以上も見ているんです。

とんでもない数字です。

逆に言えば、スマートフォンを親が管理しさえすれば、勉強する時間を割くことは十分にできます。

そして、他の子がスマートフォンで時間を潰している状況で、自分の子供だけ勉強すれば、一気に成績の差を埋めて追い抜かすことができます。

親子のコミュニケーション不足が与える影響

進学校の厳しい学習環境の中で、親が子供の状況を十分に理解しないまま高い期待を押し付けてしまうと、子供はプレッシャーに押しつぶされ、相談することさえ避けるようになります。

親としては「頑張ってほしい」という気持ちが強くても、その気持ちが逆に子供の孤立感を深めてしまうのです。定期的な声掛けや、無理のない目標設定を一緒に行うことで、親子の信頼関係を築くことができます。また、子供が失敗した際には、励ましの言葉をかけることが、前向きな姿勢を取り戻す助けとなります。

頑張っているのに成績が伸びない子供に、もっとがんばれ!

というのは子供を崖っぷちに追い込むことになるのでやってはいけません。

そもそも『がんばれ!』などという単語新見はありません。

精神論ではなく、成績が伸び悩んでいる理由を一緒に見つけてあげるようサポートしましょう。

精神的ストレスとモチベーション低下の関係

進学校に通う生徒の多くは、「できて当たり前」という意識を持っています。そのため、一度成績が下がると自信を喪失し、強いプレッシャーを感じるようになります。特に、周囲の友人が良い成績を収めているのを見て、自分を過度に責めることが増え、最終的には「もう頑張っても無駄だ」と諦めてしまうケースもあります。

このような悪循環に陥らないためには、適切な休息を取り入れたり、学校外の活動でリフレッシュする機会を作ることが重要です。また、親や教師が積極的に話を聞き、精神的な負担を軽減するための支援を行うことで、再び学習に対する意欲を取り戻すことができます。

私は思うのですが、新学校の目的は、レベルの高い大学の合格です。

だとしたら、高校の成績が一時的に落ち込むことなんて大した問題ではありません。

そう考えれば、大学受験の日までに成績を伸ばせばよいと気付けるはずです。

すると気持ちが非常に楽になります。

進学校の落ちこぼれは本当に辛い?現状と対策

「辛い」と感じる原因とは?心のケアの重要性

進学校での落ちこぼれは、単なる学力の問題だけにとどまらず、精神的な負担も非常に大きいものです。特に、周囲の同級生との比較や、親からの期待によって、子供は自信を喪失し、「自分には無理なのではないか」という思いにとらわれることが少なくありません。

進学校では成績優秀な生徒が多く、努力してもなかなか結果が出ない状況が続くと、焦りや不安が募り、勉強に対する意欲が著しく低下します。このような精神的なプレッシャーを和らげるためには、適切な心のケアが不可欠です。親としては、子供の努力を認め、小さな成功を積み重ねることで自信を取り戻させることが重要です。

そんな時は、理科系科目(物理、化学、生物)や社会系科目(地理、日本史、世界史)から集中的に取り組みましょう。

これらの科目は積み重ねの要素が小さく、覚えた内容がそのまま点数に反映されます。

だからこそ、成績が上がりやすく自信の回復に繋がります。

落ちこぼれが引き起こす学習意欲の低下と回復策

学習意欲を取り戻すためには、子供が日々の生活の中で小さな成功体験を積み重ねることが不可欠です。例えば、短時間の学習目標を設定し、それを達成することで「やればできる」という自己肯定感を育むことができます。また、親が過度な期待をせず、子供のペースに合わせた適切なサポートをすることも大切です。

さらに、勉強の進め方を見直し、得意科目から取り組むことで、成功の積み重ねが自信につながります。適切なサポートがあれば、学習に対する前向きな姿勢を取り戻し、モチベーションの向上につながるでしょう。

成績の上昇を褒める前に、精神的にボロボロになっている中、勉強に取りんでいる我が子を褒めてあげましょう。

そして、積極的に休憩させ、安心できる場を提供しましょう。

親が知るべき子供の本音と適切なサポート方法

親が最も大切にすべきことは、子供の話をじっくり聞く姿勢です。子供はプレッシャーを感じていることをうまく言葉にできない場合も多く、焦りや不安を抱え込んでしまうことがあります。

そのため、子供が気持ちを打ち明けやすい雰囲気を作り、否定せずに共感することが重要です。親としては、勉強の進捗を無理に管理するのではなく、子供の気持ちに寄り添いながら、適度な距離感を保つことが大切です。また、子供の努力を認めることで、安心感を与え、前向きな学習への取り組みをサポートすることができます。

子供は安心できる場所があると心の平穏を取り戻しやすくなります。

この場所は安心できる場所だ。

そう思えるようにサポートしましょう。

進学校の落ちこぼれから抜け出す方法

勉強のやり直しに効果的な学習法とは?

•基礎の見直しを徹底する

•毎日の学習時間をルーティン化する

•参考書や映像授業を活用する

進学校での学習に再び挑むためには、まず基礎の見直しを徹底することが重要です。授業の進度が速いため、基礎が固まっていないと応用問題に対応できません。毎日の学習をルーティン化し、短時間でも継続することで、少しずつ理解を深めることができます。

また、参考書や映像授業を活用し、自分のペースで復習することで、無理なく学力を向上させることが可能です。

基礎の見直しというとざっくりしていますが、要は教科書レベルの内容の理解と記憶です。

落ちこぼれる場合の理由の大半は、理解できていないことが原因です。

だからまずは理解できるように、分かりやすい映像授業を聞くなり、疑問点を解消できるような個別指導に通うなど理解に徹底して取り組みましょう。

塾・家庭教師の選び方と活用法

学習の遅れを取り戻すためには、個別指導塾やオンライン家庭教師を活用するのも効果的です。

特に、個別指導塾では自分の苦手分野に特化した指導を受けることができ、オンライン家庭教師ならば自宅でリラックスしながら学べるため、継続しやすくなります。重要なのは、子供に合った学習環境を選び、無理のないペースで学び直すことです。

個別指導の場合は、講師との相性と個別指導塾との距離がポイントになります。

そのため、少なくとも2~3校は体験授業を受けることです。

そのうえで、一番わかりやすく、質問しやすい塾を選びましょう。

くれぐれも親が塾を指定して強引に通わせるというのは止めましょう。

子どもが心を閉ざしてしまいます。

親ができるサポートと接し方のポイント

子供が落ちこぼれから抜け出すためには、親のサポートが欠かせません。親は子供の気持ちに寄り添い、過度なプレッシャーをかけずに見守ることが大切です。

例えば、定期的に学習の進捗を確認し、小さな成果を一緒に喜ぶことで、子供の自信を育むことができます。また、親自身が学習計画をサポートし、目標設定を一緒に行うことで、長期的な成長を支援できます。

親が難しいなら学習のスケジュールを手助けしてくれるコーチを探すのも1つの手段です。

結局、成績が上がるかどうかは本人次第なので、適切に伴奏してくれる存在があると成績は簡単に上がります。

成功事例から学ぶ逆転合格への道

進学校で落ちこぼれてしまったものの、努力を重ねて逆転合格を果たした生徒の事例を知ることは、大きな励みになります。例えば、基礎を徹底的に復習し、毎日決まった時間に学習する習慣を身につけたことで、成績を大幅に向上させたケースがあります。こうした成功事例を参考にし、自分に合った戦略を見つけることが、逆転合格への第一歩となるでしょう。

だから合格体験記を熟読するだけでもモチベーションは大きく上がります。

特に志望する大学の合格体験記を読むことを強くおすすめします。

進学校の落ちこぼれの末路とは?将来をどう変えるか

進学校で落ちこぼれるとどんな未来が待っているのか?

進学校で落ちこぼれてしまうと、将来的に進学や就職の選択肢が大幅に狭まる可能性があります。授業についていけないまま放置してしまうと、学力が低下し、大学受験の競争から取り残されてしまうこともあります。

さらに、将来への不安が募ることで自己肯定感が低下し、何をするにも消極的になるケースも少なくありません。

進学校は進度が早い分、標準的な高校に比べて落ちこぼれが発生しやすいシステムです。

しかも落ちこぼれても標準的な高校の生徒よりもずっと上のレベルにいることも事実です。

そういった点をしっかり理解して、自信を失わないようにしましょう。

大学進学を諦める前にできること

落ちこぼれたとしても、大学進学を諦める必要はありません。まずは、自分に合った勉強スタイルを見つけ、学習環境を整えることが重要です。例えば、勉強に集中できる環境への移動や、家庭教師・オンライン学習の活用などが効果的です。

短期目標を設定し、一つずつ達成していくことで、自信を取り戻すことができます。

ぶっちゃけますと、今の時代、スタディサプリなどのオンライン学習教材が充実していますので、授業で理解できなくともいくらでも分かりやすい講義は聞けます。

だから、20年前と比べても落ちこぼれてからの復活は格段にやりやすくなっています。

進学校で落ちこぼれた後のニート化を防ぐには?

進学校の落ちこぼれがニートになりやすい理由

進学校での落ちこぼれ経験が自己肯定感の低下につながることはかなりあります。

勉強での失敗を繰り返すことで「自分は何をやってもダメだ」という思い込みが生まれ、社会に出ることへの不安を抱くようになります。特に、親や周囲からのプレッシャーが強い場合、子供は自尊心を守るために挑戦やプレッシャーを避けるようになり、その結果、引きこもりがちになりやすいのです。この状態が長く続くと、ニート状態に陥るリスクが高まります。

だから、そうならないよう勉強以外でも良いのでなにかにチャレンジしてみるという行動だけは続けましょう。

自信を取り戻すための具体的な行動プラン

ニート化を防ぐためには、成功体験を積み重ねることが重要です。例えば、資格取得に向けた学習を始めることで、達成感を得ることができます。また、部活動やボランティア活動に参加し、学業以外の分野で自己肯定感を高めることも有効です。

加えて、アルバイトやインターンシップを通じて社会経験を積むことで、将来への具体的なイメージを持つことができます。重要なのは、親が子供のペースに合わせ、焦らず長期的な視点でサポートすることです。

オススメは簿記や法律資格の勉強など目に見える形での難関と言われる資格の合格です。

これは自信の回復に大きく役立ちます。

親ができるサポートと社会とのつながりを作る方法

親としては、子供が社会とつながる機会を増やすことが大切です。例えば、キャリアカウンセリングや進路相談を活用し、子供が自分の興味や適性を知る手助けをすることが有効です。

また、地域のコミュニティ活動やオンラインの学習プログラムに参加させることで、孤立を防ぎ、社会復帰のきっかけを作ることができます。さらに、親自身も専門家のアドバイスを受けながら、冷静にサポートの仕方を見直すことが重要です。

大学進学を諦める前にできること

落ちこぼれたとしても、大学進学を諦める必要はありません。まずは、自分に合った勉強スタイルを見つけ、学習環境を整えることが重要です。例えば、勉強に集中できる環境への移動や、家庭教師・オンライン学習の活用などが効果的です。

短期目標を設定し、一つずつ達成していくことで、自信を取り戻すことができます。

落ちこぼれを防ぐための心構えと習慣作り

進学校の環境に適応するためのマインドセット

進学校の厳しい環境に適応するためには、ポジティブな考え方を持つことが不可欠です。学力が高い生徒が集まる環境では、他人と比較するのではなく、自分自身のペースを大切にしながら、焦らず一歩ずつ前進することが成功への鍵となります。自己成長を意識し、短期的な結果にとらわれず、長期的な視野を持つことが重要です。

最終的に大学で逆転すれば良い。

大学は浪人してからチャレンジすることもできる。

そう考えると高校時代に巻き返せなくても、大学で追い越すことは十分に可能です。

勉強以外のストレス管理法を知る

進学校の厳しい環境に適応するためには、ポジティブな考え方を持つことが不可欠です。学力が高い生徒が集まる環境では、他人と比較するのではなく、自分自身のペースを大切にしながら、焦らず一歩ずつ前進することが成功への鍵となります。自己成長を意識し、短期的な結果にとらわれず、長期的な視野を持つことが重要です。

本来、進学校はライバルと切磋琢磨しながら成績を伸ばしていくことができるのがメリットです。

しかし、成績が平均から大きくはみ出てしまった場合は、昨日の自分と比較して成長しているかを意識しましょう。

「進学校落ちこぼれ」からの逆転合格のためにできること

今からできる学習計画の立て方

まず、自分の現状を冷静に分析し、得意科目と苦手科目を明確に把握することが大切です。無理のない学習計画を立てるためには、長期的な目標を設定し、それを小さなステップに分けて達成していくことが効果的です。例えば、毎日の勉強時間を一定に設定し、1日の終わりに進捗を確認する習慣をつけることで、計画の実行度を高めることができます。また、学習に集中できる環境を整え、気が散る要素を取り除くことも重要です。こうした工夫を重ねることで、少しずつ成果を実感できるようになります。

進学校の強みを活かした学習戦略とは?

進学校の強みは、質の高い教材や充実した授業、そして切磋琢磨できる仲間の存在です。これらを最大限に活用することで、効率的に学習を進めることが可能です。例えば、授業でわからなかった部分はすぐに先生に質問し、疑問をその場で解決することが大切です。また、友人と定期的に勉強会を開き、お互いの理解を深め合うことで、モチベーションを維持しやすくなります。さらに、学校のリソースとして提供されている参考書や問題集を積極的に活用し、弱点を克服するための具体的な計画を立てることも有効です。進学校の環境を最大限に活かし、自分に合った学習スタイルを見つけることが、逆転合格への近道となります。

まとめ|進学校の「落ちこぼれ」から大学合格へ向けて

今回のポイントをおさらいしておきます。

•学習ペースに適応する方法を見つける

•精神的なケアと親のサポートが重要

•小さな成功体験を積み重ねる

この3つは絶対に忘れないようにしてください。

そのうえで、親子で二人三脚でできる未来への行動プランを子供と一緒に立てましょう。

柔軟性のある学習計画を立て、焦らず一歩ずつ進むことが自信を取り戻し、夢をかなえる第一歩です。

大丈夫!

高校1年、2年で落ちこぼれたことなんてぜんぜん大したことない!

必ず逆転できる!