このまま現役大学生として進むべきか、それとも仮面浪人に挑戦すべきか…

第一志望大学への進学を諦めきれず、悩みを抱える大学1年生は少なくありません。

この記事では、仮面浪人のメリット・デメリットを詳しく解説し、その決断に必要な情報を提供します。これから仮面浪人を検討している方は、ぜひ最後までお読みください。

・仮面浪人の基本的な理解と現実

・具体的なメリット・デメリットの比較

・成功のための準備と計画立て

・大学生活との両立方法

・判断の基準となる重要ポイント

仮面浪人とは?基本的な理解と実態

大学に在籍しながら、次年度の大学受験に向けて勉強を進める

—これが「仮面浪人」の基本的な定義です。

ここ最近、特に難関大学への進学を目指す学生の間で注目を集めているこの選択肢は、通常の浪人とは異なる特徴と可能性を持っています。

仮面浪人を選択する学生の多くは、第一志望の大学に合格できず、いわゆる「滑り止め校」に入学した後も、本来の目標を諦めきれないという背景を持っています。

この選択肢が注目される理由の一つは、従来の浪人とは異なり、より柔軟な進路選択が可能になる点です。

仮面浪人の定義と特徴

仮面浪人の最大の特徴は、「保険」としての現在の大学在籍状態を維持できることです。これは単なる身分保障以上の意味を持ちます。

第一に、再受験に失敗した場合でも、すでに在籍している大学で学業を継続できます。通常の浪人では、不合格となった場合に新たな進路を一から考える必要がありますが、仮面浪人の場合は現在の大学での学びを継続できるため、学歴の空白期間を作らずに済みます。

第二に、学生としての立場や特典が維持できることで、経済的・社会的なメリットが得られます。具体的には、学割や学生向けサービスの利用、奨学金の継続受給などが可能です。また、アルバイトやインターンシップなどの機会も、学生という身分があることで確保しやすくなります。

第三に、就職活動時の説明がしやすいという大きな利点があります。一般的な浪人経験は、就職活動時に説明が必要な経歴となりますが、仮面浪人の場合は正規の大学生として在籍していた期間として扱われるため、キャリアの観点からもリスクを最小限に抑えることができます。

さらに、大学での学びを通じて新たな視点や仮面浪人以外の別の大学へのルートを見出せる可能性もあります。例えば、現在の大学で取得した単位や知識は、編入学という選択肢を考える際の強みとなることもあります。また、大学での専門的な学びを通じて、当初の志望校や学部の選択を見直すきっかけを得られることもあります。

このように、仮面浪人は単なる「再チャレンジの機会」以上の意味を持つ選択肢として、慎重に検討する価値のある進路選択肢となっています。ただし、この選択には独自の課題とリスクも存在するため、十分な理解と準備が必要です。

通常の浪人との重要な違い

仮面浪人と通常の浪人では、その特徴や直面する課題に大きな違いがあります。両者の違いを理解することは、進路選択の重要な判断材料となるでしょう。

【時間の使い方】

通常の浪人生は、朝から夜まで受験勉強に専念できます。予備校のカリキュラムに合わせて学習時間を確保し、自分のペースで効率的な学習計画を立てることができます。

一方、仮面浪人生は大学の必修科目や課題をこなしながら、限られた時間の中で受験勉強を進めていく必要があります。空き時間や通学時間を活用した効率的な時間管理が求められます。

【環境面の違い】

通常の浪人生は、自宅や予備校で受験に特化した環境を整えやすく、同じ目標を持つ仲間との切磋琢磨も可能です。

対して仮面浪人生は、受験とは異なる環境に身を置きながら、大学の講義やサークル活動などの合間を縫って受験勉強に取り組まなければなりません。この環境の使い分けが、精神的な負担となることも少なくありません。

【精神面での違い】

通常の浪人生は、受験生として周囲から明確な理解と支援を得られやすい立場にあります。家族や予備校の講師、同じ浪人生との情報交換も自然にできます。

一方、仮面浪人生は自身の志望を周囲に明かさず準備を進めることが多く、孤独との戦いを強いられます。クラスメートとの普段の会話や教授とのコミュニケーションにも気を配る必要があり、この二重生活によるストレスのマネジメントが重要な課題となります。

このように、一見すると似ているように思える両者の間には、実際の生活や心理面で大きな違いが存在します。これらの違いを十分に理解した上で、自分に合った受験方法を選択することが重要です。

仮面浪人が多い大学の特徴と傾向

仮面浪人生の数は、大学や学部によって大きく異なります。特に、いくつかの特徴的な条件を持つ大学では、より多くの学生が仮面浪人を選択する傾向が見られます。その実態を詳しく見ていきましょう。

仮面浪人が多い大学の特徴1:難関大学の滑り止めとして位置づけられている大学

特に、駿台偏差値が50~60程度の難関私立大学では、本来の志望校である国公立大学や上位私立大学への再挑戦を考える学生が多く見られます。これらの大学では、入学時から再受験を視野に入れている学生も少なくありません。

具体的には、以下の大学は仮面浪人率が高い傾向があります。

関関同立のトップ校で京都大学が第一志望の学生が滑り止めと練習を兼ねて受験する。

関関同立の2番手校で関西の西側にある神戸大学や大阪大学が第一志望の学生が滑り止めと練習を兼ねて受験する。

東京大学が第一志望とする学生の定番の受験校。

ブランド価値が非常に高いにも関わらず、東大が諦めきれない学生も多くいる。

マンモス校で練習と滑り止めを兼ねて受験したが、できれば早慶が第一志望、最低でもMARCH以上と考えて受験する学生が少なからずいる。

MARCHのトップ校であり、もう少しで早慶に手が届くのではないかと思い諦めきれない学も多くいる。

レベルが高すぎず、低すぎないちょうどよいにありながら、関西では数少ない中期入試があるため、京都大学、大阪大学を第一志望として落ちた生徒が集まってくる。

仮面浪人が多い大学の特徴2:都心部や交通の便が良い場所に立地する大学

例えば、東京・大阪などの大都市圏にあるキャンパスでは、大手予備校の本校舎や校外模試会場へのアクセスが容易です。

授業の合間に予備校に通ったり、休日に模試を受けたりする際の時間的・体力的な負担が比較的少なくて済むため、仮面浪人との両立がしやすい環境となっています。

関西の場合は

梅田駅(大阪駅)、京都駅、三宮駅を経由する大学

中部の場合は

名古屋駅を経由する大学

関東の場合は

代々木駅、新宿駅、四谷駅、横浜駅を経由する大学

こういったルートは予備校に通いやすく自習室の利用もしやすいので仮面浪人する学生は多くなります。

仮面浪人が多い大学の特徴3:カリキュラムに余裕がある学部

特に教養学部や文系学部では、実験や実習が少なく、比較的時間割の自由度が高いため、受験勉強の時間を確保しやすい傾向にあります。

また、必修科目が少なく、出席要件が緩やかな学部では、予備校と両立しやすい現実的な選択肢となります。

一方で、医学部や理工学部など、実験・実習が多く、課題も多い学部では、仮面浪人との両立は非常に困難です。また、資格取得を前提としたカリキュラムを持つ学部でも、必要な単位を取得しながらの受験勉強は現実的ではありません。

このように、仮面浪人の選択は、所属する大学や学部の特徴と密接に関連しています。自身の置かれた環境を客観的に分析し、仮面浪人との両立が現実的に可能かどうかを見極めることが、成功への第一歩となるでしょう。

仮面浪人の合格率は20%以上

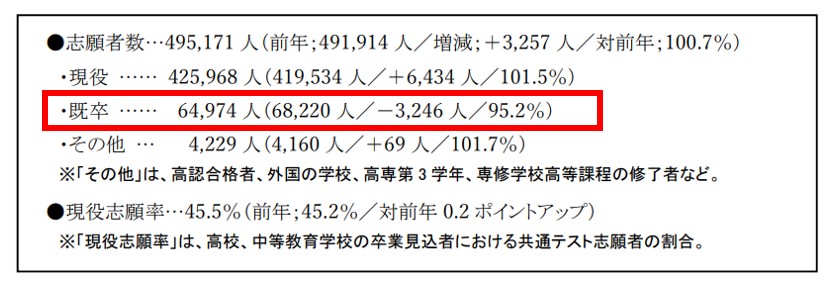

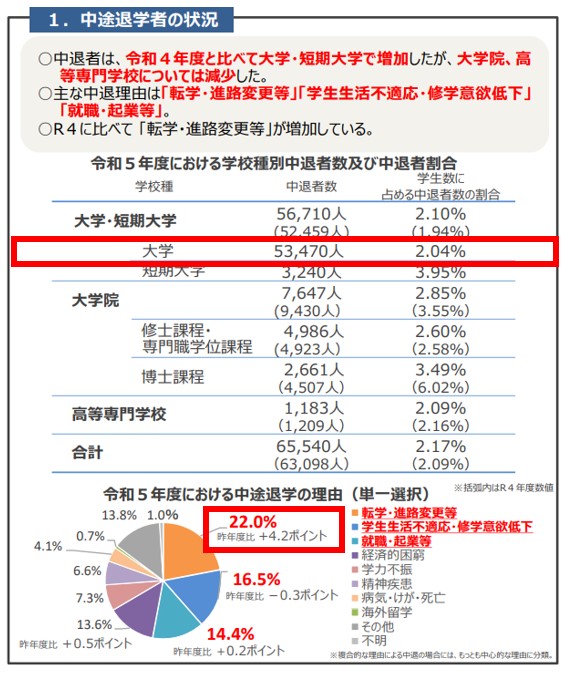

受験生の中の浪人受験の割合

出典:旺文社 教育情報センター

浪人受験生の割合は1991年の44%(28.4万人)をピークに年々減少しており、2024年には13%(64,974人)にまで落ち込んでいます。

圧倒的な現役志向が高まっていることが伺えます。

大学生の中の仮面浪人の割合

令和5年(2023年)の大学の中途退学者

出典:文部科学省 令和5年度学生の中途退学者・休学者数等に関する調査結果(令和6年6月28日公表)

文部科学省が発表しているデータによると

大学の中途退学者の数は53,470人(全学生の2.04%)

そのうち、中途退学の理由が【転学・進路変更等】によるものが22%なので12,476人が仮面浪人後に別の大学に入学していると推測できます。

浪人生の数は前述の通り64,974人です。

ここから仮面浪人の合格率を計算すると、

転学・進路変更等による中途退学者の数(12,476人)/浪人生の数(64,974人)✕100

=19.2%

約20%となります。

もちろん浪人生の全員が仮面浪人であることはありえないわけで、

仮に浪人生の半数の32,487人が仮面浪人であると推測すると、

なんと仮面浪人の合格率は38.4%まで跳ね上がります。

でも、仮面浪人の割合が半数というのもかなり高めの推測になりますから、

もっと少ないとなると計算の分母の数字は小さくなるので、

仮面浪人の合格率はさらに高くなります。

かなり希望を持てる数字ですね。

でも、第一志望を諦めきれない場合、本当に仮面浪人の方がおすすめなのか、メリット・デメリットを見ていきたいと思います。

仮面浪人のメリット・デメリットを徹底比較

現役大学生が仮面浪人という選択肢を検討する際、その決断は将来を大きく左右する重要な岐路となります。

まずは、仮面浪人が持つ具体的なメリットを、実際の事例や体験談を交えながら詳しく解説していきます。

仮面浪人の5つのメリット

メリット1. 失敗時のリスクを軽減できる

最大のメリットは、再受験に失敗した場合でも、現在の大学生活を継続できることです。通常の浪人とは異なり、万が一の場合でも学年を落とすことなく、そのまま学業を続けることができます。これは履歴書上での説明もしやすく、将来の就職活動においても不利になりにくいという大きな安心感につながります。

メリット2. 経験を活かした受験準備ができる

すでに一度の受験を経験していることで、自分の強みと弱みを客観的に把握できている点も大きなアドバンテージです。

前回の受験で感じた時間配分の難しさや、当日の緊張感への対処法など、実践的なノウハウを活かした効率的な学習計画を立てることができます。また、入試問題の傾向や出題パターンにも精通しているため、より的確な対策を講じることが可能です。

メリット3. 精神的な安定感がある

一般的な浪人生が直面する「浪人生」というレッテルからくるプレッシャーを回避できます。大学生という社会的な立場を維持することで、精神的な余裕を持って受験に臨むことができます。

また、家族や親戚からの過度な期待や心配といったストレスも比較的軽減されます。

メリット4. 学生としての特権を使える

実務的な面でも、学生証があることによる様々なメリットを享受できます。通学定期券や学割、図書館の利用など、日常生活における経済的な優遇を継続して受けられます。

特に、奨学金を受給している場合、その継続が可能な点は家計の面で大きな安心材料となります。

メリット5. 3年生で編入学という手段の可能性もある

仮面浪人ならではの利点として、複数の進路選択肢を同時に準備できることが挙げられます。再受験の準備と並行して、現在の大学での単位も着実に積み重ねることで、編入学という選択肢も視野に入れることができます。

通常、編入する際には大学2年生までの一般教養を終えていることが条件になることがよくあります。

そのため1年生、2年生で一般受験に失敗しても3年生で編入学という手段を確保できます。

このように、仮面浪人には通常の浪人にはない独自のメリットが存在します。ただし、これらのメリットを最大限に活かすためには、綿密な計画と強い意志が必要不可欠です。自身の状況や目標を冷静に見つめ直し、これらのメリットを活かせる体制が整っているかどうかを慎重に検討することが重要です。

仮面浪人の注意すべき3つのデメリット

仮面浪人には魅力的なメリットがある一方で、見過ごすことのできない重要な課題も存在します。これらの課題を事前に理解し、十分な対策を立てることが、成功への鍵となります。

デメリット1. 時間管理の難しさ

最も大きな課題は、大学生活と受験勉強の両立です。必修科目の授業や課題レポートをこなしながら、受験に必要な学習時間を確保するのは想像以上に大変です。

例えば、夕方以後の予備校に通うとなると必修講義が夕方に入ると通うことが難しくなります。

また、ゼミに参加すると発表の準備を行う必要があり、資料集めやミーティングなど色々と時間を取られてしまいます。

また、定期試験期間と模試の日程が重なることも多く、両者の調整に苦心することになります。

デメリット2. 周囲との関係維持の課題

大学では、クラスメートや教授との良好な関係を保ちながら、自身の本当の目標を隠し通さなければなりません。グループワークやサークル活動への参加を制限せざるを得ない場面も出てきますが、その理由を明確に説明できないもどかしさがあります。

特に、親しい友人ができると友人を捨てて別の大学を受験することにためらいが生まれたり、在籍している大学を低く見てしまう自分に対して、大学の友人と親しくすることへの悩みが精神的な負担となることが少なくありません。

デメリット3. 大きな心理的負担

表の顔と裏の顔を使い分ける二重生活は、想像以上に大きな精神的ストレスを生みます。大学では通常の学生を演じながら、実は別の目標に向かって努力を続けるという状況は、常に心の中に緊張状態を作り出します。また、自分を信頼して接してくれる友人や教授に対する罪悪感、万が一周囲に気付かれた時の不安など、複雑な感情との向き合いを強いられます。

デメリット4. 惰性に流されやすい

辛い仮面浪人としての生活を送っていると、大学生活の楽しさに流されてしまいそうになります。

想像以上に大学生活の楽しさは仮面浪人には大きな誘惑です。

だからこそ、なぜ楽しい大学生活を捨てて仮面浪人してまで、また大学受験するのかしっかり自問自答して明確で強い意志を持ち続けることが仮面浪人から第一志望の大学に合格するポイントです。

これらのデメリットは、単なる困難というだけでなく、受験勉強そのものにも大きな影響を及ぼす可能性があります。特に心理的な負担は、学習効率や集中力の低下につながりかねません。仮面浪人を選択する際は、これらの課題に対する具体的な対策を事前に考えておくことが重要です。

仮面浪人の費用面での具体的な注意点と対策

仮面浪人を成功させるためには、学習面や精神面の準備に加えて、綿密な資金計画が不可欠です。一般的な浪人と比べて、予想以上に費用がかさむことを念頭に置く必要があります。

【必要となる主な費用の詳細】

・通常授業の受講料:年間40~80万円程度

・講習会費:季節講習ごとに10~20万円

・模試受験料:1回あたり3,000~5,000円

・個別指導料:必要に応じて月額2~5万円

・大学への通学定期代

・予備校への通学費(場所によっては別路線の定期が必要)

・模試会場への交通費

・大学の教科書・参考書:半期で2~5万円

・受験用参考書・問題集:10~20万円

・オンライン教材の利用料

・受験料:1校あたり3~4万円

・宿泊を伴う受験の場合の交通費

・宿泊費

・出願書類の郵送料

【現実的な費用面での対策案】

・1年間の必要経費を事前に計算

・月々の支出予測を立てる

・予備費として全体の2割程度を確保

・学生アルバイト(週10時間程度が限度)

・家庭教師など時給の高い仕事を選択

・長期休暇中の集中的な勤務

・給付型奨学金の申請

・学費免除制度の利用検討

・予備校の早期申込割引の活用

・教材の中古活用や図書館の利用

このように、仮面浪人には予想以上の費用が必要となります。しかし、計画的な準備と賢明な選択により、費用面での負担を軽減することは可能です。特に、早い段階から具体的な金額を把握し、実現可能な資金計画を立てることが、後々の学習に専念できる環境づくりにつながります。

ただ、そうは言ってもなかなか学生がこのような予測を立てるのは難しいです。

そのため、親御さんや予備校の先生の協力を得ながら作成してみましょう。

仮面浪人を成功させるための具体的準備と計画

仮面浪人を成功に導くためには、過去の経験を活かした綿密な計画と、その実行が不可欠です。ここでは、具体的な準備の進め方と効果的な時期設定について詳しく解説していきます。

前回の受験分析と目標設定

【不合格要因の徹底分析】

まず、前回の受験で不合格となった原因を客観的に分析することから始めましょう。センター試験(共通テスト)や個別試験の得点を教科・科目ごとに細かく分析し、どの分野で点数を落としているのかを明確にします。

例えば、英語であれば長文読解と文法のどちらに課題があるのか、

数学であれば計算ミスが多いのか理論的な理解が不足しているのかなど、

具体的な弱点を洗い出します。

また、学習時間の使い方や勉強方法についても見直しが必要です。

「毎日8時間勉強していたのに成果が出なかった」という場合、その時間の質を検証する必要があります。同時に、試験当日の緊張度や体調管理など、メンタル面での課題も忘れずにチェックしましょう。

【具体的な目標設定】

分析結果を踏まえ、より現実的な目標を設定します。志望校については、前回の結果から合格可能性を冷静に判断し、必要に応じて見直しを行います。その際、学部や学科についても、自身の適性や将来の展望を踏まえて再検討することをお勧めします。

理想的な準備開始時期と効果的なタイムライン

入学直後のこの時期は、現状分析と計画立案に充てます。大学の授業スケジュールを把握し、どの時間帯に受験勉強が可能かを見極めます。

合わせて勉強のペースをしっかり守るよう日々の勉強を習慣化できるようにしましょう。

この期間は全科目の全範囲の学習を終えて、確固たる基礎固めが最重要です。特に夏休み前までに、各教科の基礎的な部分を完全に理解しておく必要があります。夏休みは貴重な学習時間となるため、この時期に集中的な学習計画を立てることをお勧めします。

夏休みを過ぎてから基礎固めをしているようでは合格は不可能と考えてください。

なお、この時期までは浪人生なら模試で無双できますが、それは現役生が実践演習に入っていない浪人生にとってのゴールデンタイムだからです。

決してこの時期の合格判定を鵜呑みにしないようにしましょう。

むしろ最低でもB判定以上出ていないと厳しいと考えましょう。

後期が始まるこの時期から、受験対策を本格化させます。模試を積極的に受験し、志望校の出題傾向に沿った対策を進めます。特に、この時期は大学の定期試験との両立が課題となるため、計画的な学習が求められます。

浪人であることのアドバンテージがいよいよ終わります。

この時期以後の合格判定でB以上が出ていると信憑性が高くなります。

直前期は、それまでの学習の総仕上げとなります。この時期には、志望校の過去問を中心とした実践的な演習に重点を置きます。同時に、後期試験との両立も意識しながら、体調管理にも気を配る必要があります。

特にインフルエンザなど風邪を引かないことを最重要課題としてください。

そのうえで、過去問をひたすら回してすべての問題について自分の口で解説できるレベルにまで高めましょう。

このように、明確な時期設定と具体的な目標を持って準備を進めることが、仮面浪人成功への近道となります。特に、前期のうちに基礎固めを完了させ、夏休みを効果的に活用することが、後半戦を優位に進めるためのカギとなります。

保護者との合意形成の進め方

仮面浪人の成功には、親である保護者の理解と支援が不可欠です。感情的な議論を避け、論理的な説明と具体的な計画提示により、建設的な話し合いを進めることが重要です。

【準備段階での重要ポイント】

まず、保護者との話し合いの前に、以下の要素を明確に整理しましょう。

・現在の成績状況と志望校とのギャップ

・仮面浪人を選択する具体的な理由

・1年間の具体的な学習計画と時間割

・予想される総費用の詳細な内訳

・大学の単位取得計画

【効果的な説明方法】

保護者に理解を得るためには、感情的な訴えではなく、以下のような具体的なデータや計画を示すことが効果的です。

・模試の成績推移グラフ

・志望校の合格者データ

・月別の学習スケジュール表

・具体的な予算計画書

・バックアッププランの詳細

理想は親の賛同を得ることですが、万が一、賛同が得られなくとも、強く反対される事態だけは避けないといけません。

スポンサーである保護者から反対されると現実問題として大学を続けていくことが厳しくなるためです。

だからこそ入念な準備をして真剣な意思を伝えましょう。

不合格時のバックアップ計画

仮面浪人に挑戦する際は、万が一の場合に備えた複数の選択肢を用意しておくことが重要です。具体的なバックアップ計画を持つことで、精神的な余裕を持って受験に臨むことができます。

【現在の大学での確実な足場固め】

・必修科目の単位は確実に取得する

・GPAを3.0以上に維持することを目標とする

・教授との良好な関係を築き、推薦状をもらえる可能性を確保

・学内の教育プログラムやインターンシップ情報を定期的にチェック

※GPA3.0以上=全学生の上位20%

【代替進路の具体的な準備】

1. 編入学試験対策

・志望大学の編入試験科目の早期確認

・編入用の専門科目の学習計画作成

・編入実績のある先輩への相談と情報収集

2. 現在の学部での専門性強化

・資格取得を視野に入れた学習計画の立案

・研究室訪問による将来の専門分野の模索

3. 就職を見据えた準備(2年生以上)

・インターンシップへの積極的な参加

・業界研究と企業分析の実施

・就職課のキャリアカウンセリングの活用

このように、複数の選択肢を並行して準備することで、どのような結果になっても次のステップに進めるよう、万全の態勢を整えることが重要です。

大学生活と受験勉強の両立戦略

仮面浪人の成否を分けるのは、限られた時間と資源をいかに効率的に活用できるかにかかっています。ここでは、実践的な両立のためのノウハウを、経験者の声を交えながら詳しく解説していきます。

効率的な勉強時間の確保方法

時間は仮面浪人生にとって最も貴重な資源です。24時間をいかに効率的に使うかが、成功への鍵となります。

【朝型生活による学習時間の確保】

多くの成功者が実践しているのが、早朝学習です。

具体的には:

・5:00~8:00:集中力が高い早朝の時間帯を受験勉強に

・通学電車内:単語帳や参考書の音読

・昼休み:図書館での集中学習

・空き時間:オンライン予備校の動画視聴

・寝る前:暗記科目の復習

【効率的な学習計画の立て方】

学習効率を最大化するために、以下のような具体的な工夫が効果的です。

・大学の課題は可能な限り授業の空き時間に完了

・受験科目と大学の授業が重なる場合は、その授業を特に重視

・週末は予備校の授業と模試に集中

・月初めに月間計画を立て、週ごとに見直し

サークル・アルバイトとの付き合い方

【活動の段階的な調整】

急激な大学生活の変更は周囲の注目を集めてしまいます。

以下のような段階的な調整が推奨されます。

・アルバイトは週末の午前中など、学習に影響の少ない時間帯に限定

・サークル活動は、最初の2ヶ月程度で徐々に参加頻度を減らす

・役職は前期のうちに後任に引き継ぎ

立つ鳥跡を濁さずと言います。

去っていく予定の大学だとしてもキッチリと責任を果たし、迷惑をかけないようにしましょう。

あなたが思っている以上に世間は狭いです。

いつどこで会うかもわかりません。

その時に不義理をして去っていったと思われると大きな損をすることになります。

友人関係の適切な距離感の保ち方

人間関係の維持は難しい課題ですが、以下のような工夫で両立が可能です。

・過去の仮面浪人経験者にメンターを依頼

・クラス内で1~2名の理解者を確保

・SNSでの情報交換を活用

全員の理解を得られればベストですが、そんなことは現実問題として不可能です。

でも、1人はあなたのことを理解してくれる人がいるほうが根回しなど色々と動いてくれやすく、人間関係を維持しやすくなります。

受験ストレスの効果的な解消法

二重生活による精神的負担は想像以上です。効果的なストレス管理が必須となります。

【日常的なストレスケア】

・朝の15分ランニングで心身をリフレッシュ

・休日午後の短時間仮眠で集中力回復

・週1回の趣味時間確保による気分転換

【メンタル面の自己管理】

・毎週日曜の目標達成度チェック

・モチベーション維持のための志望校情報収集

・スランプ時は経験者や専門家に相談

このように、仮面浪人を成功させるためには、時間管理、人間関係、精神衛生など、多岐にわたる要素をバランスよく管理していく必要があります。一見難しく見えるかもしれませんが、計画的かつ段階的に実行することで、必ず道は開けます。

仮面浪人は半分以上は自分との戦いです。

自分で自分をコーチングしてスケジューリングする必要があります。

だからこそこのような計画を入念に練って着実に前に進めるようになりましょう。

モチベーション維持と心理面の管理

仮面浪人において、モチベーションの維持と心理面の管理は成功の鍵を握ります。長期戦となる受験勉強を乗り切るためには、具体的な対策と継続的な自己管理が不可欠です。

目的を見失わないための具体策

【モチベーション管理の実践法】

最初の志望動機は時として忘れがちです。定期的に以下のような取り組みを行うことで、モチベーションを持続させましょう。

・毎月1回、志望理由書を書き直すことでなぜ第一志望に行きたいのかを思い出す

・志望校のキャンパス見学や学園祭へ参加して合格後をイメージする

・卒業生や在校生のインタビュー記事を定期的にチェックしてモチベーションを上げる

【進捗管理による成長実感】

目に見える形で成長を実感することは、モチベーション維持に効果的です。

・毎月の模試でレーダーチャートを作成

・スマートフォンアプリでの学習時間記録

・週間・月間の目標達成度チェックリスト作成

ひょっとすると1年以上に渡る可能性もある仮面浪人生活です。

最初の意志を貫き通せるだけの工夫は絶対に必要です。

人間は喉元すぎれば熱さを忘れます。

でも、仮面浪人は熱い想いを忘れて妥協に走った時がゲームオーバーです。

周囲との関係維持のコツ

【教職員との適切な関係構築】

教職員との関係は、現在の大学生活を円滑に進める上で重要です。

・出席確認のある授業は確実に参加

・レポートは提出期限を必ず守る

・オフィスアワーを活用した質問や相談

・授業中は積極的にノートを取り、真摯な態度を維持

【クラスメートとの関係バランス】

表面的ではない、誠実な関係維持を心がけましょう。

・グループワークでは自分の役割を確実に遂行

・LINEでの連絡は必要最小限に留めつつ、重要な情報は確実に共有

・昼食時間は交流の機会として活用

特に大学の教職員との信頼関係はめちゃくちゃ重要です。

私の知り合いで、Fランに近い大学から優秀な大学に編入しようとした際、Fランの大学の教授から推薦書は書かないと半ば脅されていました。

そこで、長く受講していた数学の教授に相談することでなんとか推薦書をもらえたおかげで合格できたということがありました。

だから教職員、特に教授の信頼を築いておくようにしましょう。

精神的プレッシャーへの対処法

孤独な戦いになりがちな仮面浪人ですが、適切なサポート体制を構築することで、精神的な負担を軽減できます。

【孤独感を軽減するネットワーク作り】

・オンライン受験コミュニティでの情報交換

・受験予備校での同じ境遇の仲間との交流

・家族との定期的な進路相談

【プレッシャーを和らげる具体的な方法】

・週末の午後を自由時間として確保

・趣味の時間を通じたストレス発散

・日々の小さな達成感を記録するための学習日記

・計画の柔軟な修正による現実的な目標設定

このように、心理面のケアは計画的かつ意識的に行うことが重要です。自分なりのストレス解消法を見つけ、継続的に実践することで、長期的なモチベーション維持が可能となります。

仮面浪人以外の選択肢も含めた総合判断

仮面浪人を決断する前に、他の選択肢についても慎重に検討することが重要です。ここでは、代替となる進路選択とその特徴を詳しく解説していきます。

編入試験という選択肢

【編入試験のメリットを深く理解する】

編入試験は、現在の大学生活を活かしながら、志望校へのチャレンジが可能な選択肢です。

・学習の継続性: 現在履修している科目の多くが編入後も活かせる可能性が高く、学習の二重投資を避けられます。特に、基礎教養科目は多くの大学で単位認定の対象となります。

・受験の効率性: 一般受験と比べて試験科目が少ないケースが多く、より集中的な対策が可能です。例えば、英語と小論文のみの大学も少なくありません。

・時間的な余裕: 通常の授業に出席しながら準備を進められるため、精神的にも時間的にも余裕を持って取り組めます。

【慎重に検討すべきポイント】

・各大学の編入試験制度を徹底的にリサーチ

・過去の合格者数と実際の倍率の確認

・編入後の単位認定方針の詳細確認

仮面浪人の最終判断チェックリスト

仮面浪人という選択を最終的に判断する際は、以下の要素を総合的にチェックしましょう。

□ 模試での志望校との得点差

□ 教科別の対策必要度

□ 現時点での学習時間確保状況テキストが入ります。

ここにコンテンツを記載

□ 家族との具体的な合意内容

□ 1年間の具体的な資金計画

□ 自宅や予備校での学習環境

□ 目標達成への具体的なビジョン

□ ストレス対処法の確立

□ 長期戦に向けた覚悟

このように、仮面浪人という選択肢は、慎重な検討と周到な準備が必要です。自分の状況を客観的に分析し、最適な進路を選択することが、将来の成功につながります。

【まとめ】仮面浪人の決断前に確認すべき5つのポイント

仮面浪人という選択は、あなたの人生の重要な転換点となる可能性を秘めています。最終的な決断を下す前に、以下の5つの重要なポイントを徹底的に確認しましょう。

1. 目標の明確さと実現可能性

単なる「行きたい」という願望を超えて、具体的な目標設定が必要です。現在の学力と志望校の合格ラインとの差、それを埋めるための具体的な学習計画、そして1年間での実現可能性を、データに基づいて冷静に分析しましょう。

2. 現実的な時間確保の見通し

大学の授業や課題をこなしながら、十分な受験勉強時間を確保できるかを具体的に検証します。1日のスケジュール、週間計画、長期休暇の活用方法まで、詳細な時間配分を立案することが重要です。

3. 経済的・精神的な準備状況

予備校費用、教材費、受験料など、必要経費の総額を算出し、その調達方法を明確にします。同時に、二重生活によるストレスに耐えられる精神力と、それをサポートする体制を整えているかも確認が必要です。

4. バックアップ計画の具体性

最善を尽くしても結果が出ない可能性も想定し、その場合の代替案を具体的に準備します。現在の大学での学業継続、編入試験への切り替え、就職活動への移行など、複数の選択肢を用意しておくことで、精神的な余裕も生まれます。

5. 家族の理解と支援体制

仮面浪人は個人の決断ですが、家族の理解と支援なしには成功が難しい選択肢です。費用面でのサポート、精神面での支え、そして万が一の場合のバックアップ体制について、家族と徹底的に話し合い、合意を形成することが重要です。

最後に

仮面浪人は、確かに困難の多い挑戦となるでしょう。しかし、この記事で解説した準備と対策を十分に行い、強い意志を持って臨めば、決して手の届かない目標ではありません。

あなたの決断が、どのような選択であれ、それが最良の結果につながることを願っています。必要に応じて、教育関係者や経験者に相談し、より多くの視点から自身の決断を見つめ直すことをお勧めします。この記事が、あなたの人生における重要な決断の一助となれば幸いです。

夢の実現に向けた、あなたの新たな一歩を心から応援しています。