「子どもにオンライン家庭教師を検討しているけれど、本当に効果があるの?」「うちの子は集中力がないから、画面越しの授業はやりにくいんじゃないかな」「通信トラブルが心配…」こんな悩みを抱えていませんか?

オンラインでの学習指導が普及する中、初めてオンライン家庭教師を検討する保護者の方々は、さまざまな不安を感じることでしょう。対面授業とは異なる環境で、本当に子どもが集中して学べるのか、どんな準備が必要なのか、トラブルはどう対処すればいいのか—そういった疑問は尽きないものです。

本記事では、現役の塾講師として10年以上の指導経験を持つ筆者が、オンライン家庭教師の「やりにくい」と思われがちな点を詳しく解説します。通信環境や機材の問題、集中力の維持方法、向いている子・向いていない子の特徴まで、保護者が知っておくべき情報を網羅しました。さらに、起こりがちなトラブルへの対策もご紹介するので、オンライン学習を成功させるための具体的なヒントが得られます。

これからオンライン家庭教師を始めようと考えている方はもちろん、すでに利用しているけれどもっと効果的に活用したいと考えている方にも役立つ内容となっています。お子さんの学習環境を最適化するためのポイントをつかんでいきましょう。

オンライン家庭教師とは?初めての保護者が知っておくべき基本情報

オンライン家庭教師は、インターネットを通じてビデオ通話やチャットツールを使用し、離れた場所にいる講師から指導を受けるサービスです。従来の家庭教師が生徒の自宅に直接訪問して教えるのに対し、オンライン家庭教師ではパソコンやタブレットなどの端末を介して学習を進めていきます。

オンライン家庭教師の仕組みと従来の家庭教師との違い

オンライン家庭教師の最大の特徴は、物理的な距離を超えて学習指導が受けられる点です。Zoom、Skype、Google Meetなどのビデオ会議ツールを使用して、講師と生徒が顔を見ながらリアルタイムでやり取りします。

従来の家庭教師との主な違い

- 移動時間がないため、講師も生徒もスケジュール調整がしやすい

- 全国どこからでも優秀な講師を選べる

- 教材はデジタル化されたものを共有スクリーンで確認したり、事前に郵送されたものを使用したりする

- 保護者の負担(お茶出しや部屋の片付けなど)が大幅に軽減される

「家に知らない人を入れる不安がない」という点も、特に小さなお子さんをお持ちの保護者にとっては大きなメリットです。実際、私が指導してきた中学生のお母さまからは「家の中を片付けなくていいので助かる」という声をよく聞きます。

オンライン指導における基本的な学習環境の整え方

オンライン家庭教師を始める前に、適切な学習環境を整えることが成功の鍵となります。必要な環境は次のとおりです。

- 安定したインターネット環境:できればWi-Fiではなく有線LANの接続が望ましいです

- 適切なデバイス:カメラとマイク機能付きのパソコン、タブレット、スマートフォンなど

- 静かで集中できる空間:家族の生活音が入りにくい部屋や時間帯を選びましょう

- 明るさの確保:講師が生徒の表情や教材を見やすいよう、適切な照明が必要です

また、オンライン授業に特化した学習ツールも揃えておくと効果的です。例えば、デジタルペンタブレットがあれば、講師の板書を見やすく表示できます。最近では手書きの問題を写真で送れるアプリなども充実しています。

保護者が知っておくべき事前準備

オンライン家庭教師を始める前のチェックリスト

- 機器操作の練習:授業で使用するアプリやソフトの基本操作を事前に確認しておきましょう

- バックアップ手段の確保:通信トラブル時に備えて、別の連絡手段(電話など)を講師と共有しておくと安心です

- 教材の準備:デジタル教材の入手方法や、紙の教材の共有方法を確認しておきましょう

- 家族への協力依頼:授業中は他の家族にも配慮してもらい、騒音を抑える協力を得ておくことが大切です

小学生の保護者の方からよく相談されるのは、「子どもだけでは機器操作が難しいのでは?」という点です。確かに低学年のお子さんの場合は最初のうちは保護者のサポートが必要ですが、慣れてくれば自分で操作できるようになることが多いです。

オンライン家庭教師の主なデメリット:通信環境や機材の問題

オンライン家庭教師を検討する際、最も心配されるのが通信環境や機材に関する問題です。これらの技術的な課題はオンライン学習特有のものであり、事前に理解しておくことで多くのトラブルを回避できます。

よくある通信トラブルとその解決方法

オンライン授業中によく発生する通信トラブルには次のようなものがあります。

主な通信トラブルと対策

- 接続が突然切れる:これは最もよくあるトラブルの一つです。解決策としては、事前に講師と連絡方法(LINEやメールなど)を決めておき、すぐに再接続できるようにしておくことがポイントです。

- 音声が途切れる・遅延する:会話がスムーズにいかないと、授業の質が大きく下がってしまいます。この場合、他の家族のインターネット利用を一時停止してもらう、ビデオの画質を下げるなどの対処が効果的です。

- 画面共有ができない:教材を共有できないと授業が進みません。アプリの再起動やブラウザの切り替えで改善することが多いです。

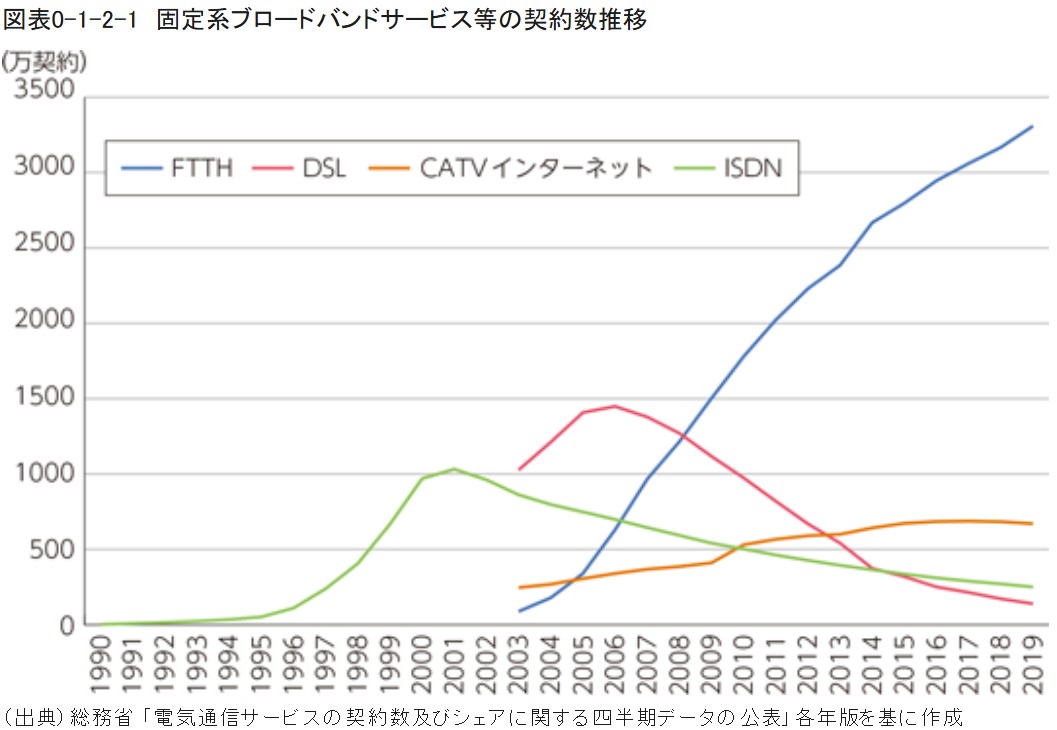

FTTH(光回線)3500万世帯に迫るとは言え、いまだにISDNやDSLといった旧世代も500万世帯ほどあります。

引用:通信インフラ 固定系ブロードバンドサービス等の契約数推移(経済総務省)

オンライン家庭教師を受けるなら、最低でもCATVインターネットぐらいないと安定して授業を受けることは難しいでしょう。

| 回線種別 | 最大速度 | 世代 / 相対速度 |

|---|---|---|

| FTTH(光回線) | 1~10 Gbps | 現行世代 |

| DSL(ADSLなど) | 下り 50 Mbps / 上り 5 Mbps | 光回線の 1/20 |

| CATVインターネット | 下り 1 Gbps / 上り 100 Mbps | 光回線より遅いことが多い |

| ISDN | 64 kbps | 光回線の 1/15,625 |

各家庭によって回線環境が異なることはよくあります。

だから、現役講師として私が必ず実践している解決策は、授業の10分前に接続テストを行うことです。

また、生徒には「通信状態が悪いときは遠慮なく言ってください」と伝えておくこともトラブル早期発見に役立ちます。

特にオンライン家庭教師の場合、手元カメラと顔を移すカメラの2台を使用する上に、画面共有も行うので、回線の負荷は大きくなります。

そのため、まずは家庭の回線環境を必ず確認の上、必要であれば変更しましょう。

回線工事にお金がかかるのイヤ、工事を待てない、マンションだから工事ができない。

そういう場合は、Softbank Airがおすすめです。

コンセントに差し込んで設置するだけで光回線並のストレスフリーな速度を実現できます。

必要な機器と準備するポイント

オンライン授業に必要な機器とその選び方について解説します。

オンライン授業に必要な機器リスト

- パソコン/タブレット:スマートフォンでも可能ですが、画面が小さいため教材が見づらく、長時間の授業には向いていません。中古でも構いませんが、カメラとマイクが内蔵されているものを選びましょう。

- ヘッドセット:特に複数人がいる環境では、ヘッドセットがあると雑音を拾いにくく、集中しやすくなります。小学生でも使いやすい軽量タイプがおすすめです。

- 安定したインターネット環境:可能であれば有線LAN接続が理想的です。Wi-Fiの場合は、ルーターに近い位置で授業を受けるようにしましょう。

- デジタルペンタブレット(オプション):数学や理科など、図や式を書く必要がある科目では非常に役立ちます。初心者向けの安価なものでも十分機能します。

実際に私のオンライン授業では、小学5年生の生徒が最初はタブレットだけで受講していましたが、算数の授業で図を描く必要が出てきたため、安価なペンタブレットを導入したところ、理解度が大きく向上したケースがありました。

授業中に起こりやすいトラブルへの対処法

オンライン授業中のトラブル対応マニュアル

- 画面フリーズ:画面が動かなくなった場合は、アプリの再起動が基本です。それでも改善しない場合はデバイス自体を再起動しましょう。

- 音声が聞こえない/マイクが認識されない:ブラウザやアプリの設定で、正しいマイク・スピーカーが選択されているか確認します。別のデバイスに切り替えるのも一つの手です。

- 教材が共有できない:事前に教材をPDFなどでメールしておくことで、万が一の時にもスムーズに授業を進められます。

- バッテリー切れ:特にタブレットやノートパソコンでよく起こります。授業前に充電確認し、可能であれば電源に繋いだ状態で授業を受けるようにしましょう。

私が中学生の生徒とZoomで講義した際に保護者から直接聞いた体験談では、

「最初の1~2回はなにかしらトラブルがあったけれど、慣れてきて対処法を学ぶうちに今では全く問題なく授業を受けられるようになった」

とのこと。

慣れない環境の場合にはトラブルはつきものです。

でも、慣れとともに必ず減っていくものなので、最初は焦らず対応していくことが大切です。

オンライン家庭教師と対面授業の違い:コミュニケーションの取りにくさ

オンライン授業と対面授業の最も大きな違いは、コミュニケーションの取り方にあります。画面越しでのやり取りには独特の難しさがありますが、それを理解し工夫することで効果的な学習が可能になります。

画面越しのコミュニケーション特有の難しさ

オンライン授業におけるコミュニケーションの難しさには次のような特徴があります。

オンラインコミュニケーションの課題

- 非言語コミュニケーションの制限:対面では自然と伝わる表情やジェスチャーの微妙なニュアンスが、画面越しでは伝わりにくくなります。特に小さな画面では講師の表情が見えづらく、生徒の反応も捉えにくいことがあります。

- 間(ま)の取り方の難しさ:通信の遅延により、会話のテンポが不自然になりがちです。質問に対する反応が遅れると、講師は「理解できていないのかな?」と誤解することもあります。

- 周囲の状況が見えない:対面授業なら生徒の机の状態や姿勢などから集中度を判断できますが、オンラインでは画面に映る範囲しか見えません。

私の経験では、特に小学生の指導では「●●くん、聞こえてる?」と何度も確認したり、画面から離れてしまったりするケースが多いです。このような状況では、意識的に声かけの頻度を増やすなどの工夫が必要です。

講師が生徒の理解度を把握するための工夫

優れたオンライン講師は、生徒の理解度を把握するために様々な工夫をしています。

理解度把握のためのテクニック

- 頻繁な確認質問:「ここまでわかった?」と単に聞くのではなく、「この問題のポイントは何だったかな?」など、内容を言葉にしてもらう質問をします。

- デジタルホワイトボードの活用:生徒にもデジタルホワイトボードに書き込んでもらい、リアルタイムで思考過程を確認します。

- 表情の読み取り:カメラをしっかり調整し、生徒の表情がよく見えるようにします。理解できていないときの微妙な表情変化を見逃さないようにします。

- 小テストの活用:5分程度の小テストを実施し、その場で理解度を確認します。デジタルツールを使えば自動採点も可能です。

高校受験を控えた中学3年生の生徒の例では、対面授業の口頭ではわかりやすく回答しづらい内容も、デジタルホワイトボードに手書きで解説した資料を添付して送ることで理解度が向上したケースがありました。

効果的なオンラインコミュニケーション方法

オンライン授業でのコミュニケーションを効果的にするためのポイントを紹介します。

オンラインでの効果的なコミュニケーション術

- 明確な話し方:対面より少しゆっくり、はっきりと話すことで理解しやすくなります。特に重要なポイントは繰り返し伝えるといいでしょう。

- 視覚的な補助教材の活用:言葉だけでなく、図や表を使って説明することで理解が深まります。デジタルならではの動画やアニメーションも効果的です。

- チャット機能の併用:音声での説明と同時に、重要なポイントをチャットに書き込むことで、聞き逃しを防ぐことができます。

- 定期的な休憩:オンライン授業は対面以上に集中力を使います。45分~50分に1回は短い休憩を入れると効果的です。

中学1年生の男子生徒を指導したときの例ですが、最初は画面に向かって話しかけても反応が薄かったため、「〇〇くん、わかった?」と名前を呼んでから質問する、チャットにも同じ質問を書き込むなどの工夫をしたところ、徐々に積極的に反応してくれるようになりました。

オンライン家庭教師が向いている子どもの特徴と向いていない子どもの特徴

オンライン学習は全ての子どもに同じように効果があるわけではありません。子どもの性格や学習スタイルによって、オンライン家庭教師の効果は大きく変わってきます。お子さんの特性を理解することで、より適切な学習環境を選択できるでしょう。

自己管理能力と集中力がある子どもに最適な理由

オンライン家庭教師が特に効果を発揮するのは、次のような特性を持つ子どもたちです。

オンライン家庭教師に向いている子どもの特徴

- 自己管理能力が高い:授業の準備や宿題の管理を自分でできる子どもは、オンライン学習でも高い効果を得られます。例えば、授業前に教材を用意したり、質問事項をメモしておけたりする能力が重要です。

- 集中力がある:画面上の情報に集中できる子どもには、オンライン授業が向いています。周囲の刺激に左右されず、一つのことに取り組める特性があると効果的です。

- コミュニケーション能力がある:分からないことを質問できる、自分の考えを伝えられるなど、基本的なコミュニケーション能力があると学習効果が高まります。

- デジタル機器への抵抗感が少ない:タブレットやパソコンの基本操作に慣れている子どもは、学習内容に集中しやすくなります。

私が実際に指導した中学2年生の女子生徒で驚いた点は、もともと通塾していた時は、あまり積極的に授業を受けていなかったのに、オンライン授業に切り替えてから、授業開始前から自分で授業の準備をし、分からないところをノートにまとめて質問する習慣が身につき出しました。

このように自己管理能力が高くなった生徒は、オンライン授業でも着実に成績を伸ばしていきました。

あと、他人が居ない空間だと授業に集中しやすくなるというメリットもあるので、通塾して教室で授業をうけていた場合とは比べ物にならない集中力を発揮する子が多々います。

オンライン学習が苦手になりやすい子どもの特徴

一方で、次のような特性を持つ子どもには、オンライン学習が難しく感じられることがあります。

オンライン家庭教師が向かない可能性がある子どもの特徴

- 集中力が続かない:じっと座っていることが苦手な子どもには、物理的に講師がそばにいない環境は集中しづらいことがあります。特に小学校低学年の男子に多い傾向があります。

- 視覚や聴覚からの情報処理が苦手:画面から得られる情報だけでは理解しづらい子どもには不向きな場合があります。触覚や体を動かしながら学ぶことを好む子どもには対面授業の方が合うでしょう。

- 質問するのが苦手:疑問点をすぐに質問できない子どもは、オンライン環境ではさらに質問しづらくなる可能性があります。

- 自己管理が苦手:授業の準備や宿題の管理を自分でするのが難しい子どもには、保護者のサポートがより必要になります。

中学2年生の男子生徒の例では、対面授業では集中していたのに、オンラインになると頻繁に席を立ったりスマホを見たりしてしまうケースがありました。

先ほどと真逆ですね。

このような場合は、積極的に質問を行って授業に集中せざるを得ない環境を作ってインタラクティブな要素を増やす、短い時間で区切る、などの工夫が必要です。

ただ、なによりも大切なことは、スマホを手の届かないところに置くという点です。

この点は、保護者の方に強くお願いしたいところです。

大人ですらスマホが手元にあると触ってしまいます。

子どもならなおさらです。

だから、オンライン家庭教師のときには、保護者の方がスマホを預かって頂くルールを家庭内で遵守してください。

不登校や人見知りの子どもにとってのオンライン指導のメリット

特筆すべきは、オンライン家庭教師が不登校や人見知りの子どもにとって大きなメリットになる点です。

不登校・人見知りの子どもにとっての特別なメリット

- 心理的安全性:他人が家に来ることへの緊張感がなく、自分の居場所で学習できるため、精神的なハードルが低くなります。

- ペースの調整がしやすい:体調や気分に合わせて柔軟に授業時間を調整できるため、無理なく続けられます。

- 徐々に慣れていける:最初は顔出しせずに音声だけで参加し、慣れてきたら顔を出すなど、段階的に慣れていくことができます。

- 記録が残る:授業を録画して後で見直せる機能があるサービスもあり、自分のペースで復習できます。

実際に、学校に行けなくなった中学2年生の生徒が、オンライン家庭教師を始めたことで学習習慣を取り戻し、高校受験に無事合格したケースはよくあります。

「教室には行けないけれど、オンラインなら大丈夫」という生徒は少なくありません。

今の時代、不登校になる子はとても増えています。

でも、オンラインで授業を受けられる環境がある今なら、何の問題もありません。

そんな子こそまずは一度、オンライン家庭教師を試してみてください。

オンライン家庭教師を効果的に利用するための環境整備のポイント

オンライン家庭教師の効果を最大限に引き出すには、適切な学習環境の整備が欠かせません。物理的な環境だけでなく、デジタルツールの活用方法や集中力を維持するための工夫も重要です。

最適な学習スペースの作り方

効果的なオンライン学習のためのスペース作りについて説明します。

理想的な学習スペースのための5つのポイント

- 専用の学習スペースの確保:できれば固定の場所で、毎回同じ環境で授業を受けられるようにします。リビングのような人の出入りが多い場所は避けましょう。

- 適切な照明:画面が見やすく、かつカメラに生徒の顔がはっきり映るよう、適度な明るさを確保します。窓からの自然光が顔に当たるような配置が理想的です。

- 背景への配慮:背後に気が散るようなものや私的な情報が映らないよう、シンプルな背景にしましょう。必要に応じてバーチャル背景機能も活用できます。

- 音響環境の整備:エコーが少なく、外部の雑音が入りにくい環境が理想です。カーテンやラグなどの柔らかい素材があると反響を抑えられます。

- 姿勢への配慮:長時間同じ姿勢になるため、椅子や机の高さが適切か確認しましょう。目の高さに画面が来るようにするのがポイントです。

中学3年生の女子生徒の保護者から聞いた話では、最初は食卓で授業を受けていましたが、家族の出入りで集中できないことが多かったため、自室の机を整理して専用スペースを作ったところ、集中力が格段に上がった例があります。

毎回同じ場所で学習を行うことでその場所に来たら勉強モードに入りやすくなります。

ただ時々、気分転換で別の場所で勉強することを止めないでください。

大人でもたまには環境を変えてカフェや図書館で勉強したくなることはよくあります。

それはむしろ当然のことです。

教材共有や学習資料の効率的な管理方法

オンライン学習では教材の管理方法も対面授業とは異なります。効率的な方法を紹介します。

デジタル時代の教材管理術

- デジタル教材の活用:PDFやデジタルテキストなど、オンラインで共有しやすい形式の教材を活用します。紙の教材も事前にスキャンしておくと便利です。

- クラウドストレージの利用:Google DriveやDropboxなどのクラウドサービスを使って教材を共有・保存すると、いつでもアクセスできて便利です。

- デジタルノートの活用:OneNoteやEvernoteなどのデジタルノートアプリを使うと、講師と生徒で同じノートを共有でき、添削も簡単になります。

- 写真撮影の活用:紙に書いた解答や宿題をスマホで撮影して送る方法も、手軽で効果的です。

- 授業の録画:許可を得て授業を録画しておけば、復習時に非常に役立ちます。特に難しい単元は繰り返し見直すことで理解が深まります。

高校2年生の理系科目を指導していた例では、数式や図が多い内容だったため、生徒にデジタルノートを使ってもらい、私が解説した内容をその場でノートに書き込んでもらいました。このデジタルノートは自動保存され、テスト前の復習にも大いに役立ちました。

集中力を維持するための環境づくり

オンライン学習では集中力の維持が大きな課題となります。以下の工夫で集中力をサポートできます。

集中力アップのための5つの工夫

- 授業時間の適切な設定:小学生なら30~40分、中高生でも45~50分を目安に休憩を入れると効果的です。

- インタラクティブな要素を取り入れる:一方的な解説ではなく、クイズやゲーム形式の要素を入れると集中力が続きやすくなります。

- スマホなどの誘惑を排除:授業中はスマホの電源を切るか別室に置くなど、誘惑の元を断ちます。

- 水分補給の準備:授業中に喉が渇くと集中力が落ちるため、水やお茶を手元に置いておくといいでしょう。

- タイマーの活用:「次の15分は集中して取り組もう」など、短い時間単位で区切ると達成感を得やすくなります。

中学1年生の英語が苦手な生徒の例では、英語の授業だけ疲れやすことがわかりました。

だから講義中にチョコレートやコーラなど甘い食べ物を取ることを推奨して、食べながら授業を受けられるようにしました。

また、毎回確認テストで合格点を取ると賞状を画像で送って、貯まる仕組みを作ったところ、集中力とやる気が大幅に向上しました。

このように、年齢や性格に合わせた工夫が重要です。

保護者のサポートの必要性と負担の軽減方法

オンライン家庭教師を成功させるには、特に最初のうちは保護者のサポートが欠かせません。しかし、適切な関わり方を知ることで、保護者の負担を最小限に抑えながら効果的なサポートが可能になります。

保護者に求められる役割とは

オンライン学習における保護者の主な役割は次のとおりです。

保護者のサポート役割

- 環境整備のサポート:特に初期段階では、通信環境の確認や機器の設定など、技術的なサポートが必要になります。

- 学習習慣の定着支援:授業の時間を守る、事前準備をするなどの習慣づけを手伝います。カレンダーやリマインダーの活用も効果的です。

- モチベーション維持の手助け:特に成果が見えにくい時期は、励ましの言葉をかけたり、小さな進歩を一緒に喜んだりすることが大切です。

- 講師とのコミュニケーション仲介:特に中学生の場合は、保護者が講師と定期的に情報交換することで、より効果的な指導が可能になります。

ある中学3年生の保護者は、最初の1ヶ月は毎回授業の準備から片付けまで一緒に行っていましたが、少しずつ本人に「今日は自分でできる?」と声をかけながら自主性に任せていったところ、2ヶ月目には自分で準備から後片付けまでできるようになっただけでなく、復習の方法、勉強スケジュールの作成まで全部自分でできるようになっていきました。

サポートの程度と子どもの年齢別対応法

子どもの年齢や発達段階によって、必要なサポートの程度は異なります。

| 年齢層 | 必要なサポート内容 |

|---|---|

| 小学校高学年(4~6年生) |

|

| 中学生 |

|

| 高校生 |

|

オンライン家庭教師での注意点は、生徒が高校生であろうと丸投げしないという点です。

どんなに体が大きくなっても子どもです。

親が関わらない事がわかるとうまく手を抜くようになります。

だから、適度な距離感でチェックして、親に見られているという環境は維持するようにしましょう。

保護者の負担を最小限に抑える工夫

オンライン家庭教師は、従来の家庭教師と比べて保護者の負担が少ない傾向にありますが、さらに負担を軽減するポイントを紹介します。

保護者の負担軽減テクニック

- チェックリストの活用:授業前の準備物や確認事項をリスト化しておくと、子ども自身で準備ができるようになります。冷蔵庫やデスクに貼っておくと効果的です。

- 自動リマインダーの設定:スマートフォンのカレンダーやリマインダーアプリを使って、授業時間の通知を設定しておくと忘れる心配がありません。

- 教材の一元管理:専用のファイルボックスやフォルダを用意し、オンライン授業で使う教材をすべてそこに入れておくと、毎回探す手間が省けます。

- 講師との効率的な情報共有:毎回長時間話す必要はなく、月1回程度のメールやメッセージでの情報交換で十分な場合が多いです。必要なことを簡潔にまとめる習慣をつけましょう。

- 子ども同士の助け合い:兄弟姉妹がいる場合は、年上の子が年下の子の準備を手伝うなど、家族での協力体制を作るのも一つの方法です。

ある共働き家庭では、夕方のオンライン授業開始時間に両親とも帰宅できないことが多かったため、スマートスピーカーに「授業10分前になったらアラームを鳴らす」設定をしておき、子どもが自分で準備を始められるようにしていました。

また、授業が始まるタイミングでLINEで連絡させるようにしました。

このような工夫で、保護者の不在時でもスムーズに授業を始められます。

オンライン家庭教師選びで保護者が確認すべき7つのポイント

良質なオンライン家庭教師を選ぶことは、学習効果を大きく左右します。数多くあるサービスの中から最適なものを選ぶため、以下の7つのポイントをチェックしましょう。

講師の指導実績と専門性

講師の質はオンライン指導の成否を決める最も重要な要素です。チェックポイントは以下の通りです。

- 指導経験年数:オンライン指導の経験が豊富な講師は、起こりうるトラブルへの対応も手慣れています。

- 専門分野の確認:特に難関校受験や苦手科目の克服など、具体的な目標がある場合は、その分野に強い講師を選びましょう。

- 指導実績:過去の生徒の成績向上や合格実績などが公開されていると参考になります。

- 対象年齢層:小学生指導が得意な講師と高校生指導が得意な講師では、アプローチが大きく異なります。

私の過去の成功例では、生徒の志望校を卒業した講師を当てることで、授業前後に志望校の話をしてもらったり、具体的に行った対策を共有することで勉強へのモチベーションが上がり、志望校に合格したというケースがあります。

一概に、指導経験だけでは語れない本人のやる気を引き出す作戦は特に子どもには有効です。

無料体験授業の活用方法

ほとんどのオンライン家庭教師サービスでは無料体験授業を提供しています。これを賢く活用するポイントを紹介します。

体験授業を最大限活用するコツ

- 複数社の比較:可能であれば2~3社の体験授業を受けて比較すると、違いが明確になります。

- 子どもの意見を聞く:実際に受ける子どもが「この先生なら続けられそう」と感じるかどうかが最も重要です。

- 質問リストの準備:体験授業の前に聞きたいことをリストアップしておくと、忘れずに確認できます。

- 通信状態の確認:授業内容だけでなく、映像や音声の質、遅延の有無なども重要なチェックポイントです。

体験授業は、何の準備もせず受けるともったいないです。

おすすめは、【子どもが得意な分野】【子どもが苦手な分野】の2つを用意して、あえて分からないふりをして先生に質問するというやり方が効果的です。

なぜこの方法が効果的なのか

| 視点 | 具体的な理由 | 期待できるメリット |

|---|---|---|

| ① 先生の指導力を 多面的に測れる |

得意分野で発展的解説を、 苦手分野で基礎から丁寧に 説明できるか確認できる。 |

短時間で 説明の深さ⇔丁寧さ 両方をチェック。 |

| ② 学習姿勢との 相性確認 |

“知っているのに質問”へ 先生がどう寄り添うか観察。 |

好奇心を伸ばす声掛け ができる先生か判断。 |

| ③ 授業テンポを体感 | 強弱 2 つのテーマで メリハリの付け方を比較。 |

自宅学習スタイル に合うペースか見極め。 |

| ④ フィードバックの質 | 体験後のコメント内容を 得意/苦手で比べる。 |

具体的な伸びしろ提示 があるか確認。 |

| ⑤ サポート体制を試せる | 追加プリント・発展課題など 個別対応があるか観察。 |

教材提供・宿題管理 システムの有無を把握。 |

実践ステップ

- テーマ選定:

得意分野・苦手分野を各1つ決める。 - 質問リストをメモ:

各3〜4個ずつ用意して当日持参。 - “わからないフリ”のコツ:

得意は突っ込んだ質問、苦手は基礎質問。 - 観察ポイント:

説明順序・確認質問・板書・時間配分。 - 体験後の振り返り:

子どもの感想と先生のFBを照合。

準備なしの体験授業では “何となく楽しかった” で終わりがち。

得意+苦手 の 2 軸と “わからないフリ” を活用すれば、指導力・相性・サポート体制を立体的に評価できます。

少しの事前準備が ミスマッチ防止 と 月謝のリターン最大化 に直結します。

サポート体制の充実度

万が一のトラブル時に頼れるサポート体制があるかどうかも重要なポイントです。

- サポート窓口の受付時間:授業時間帯にサポートが受けられるかどうかを確認しましょう。夜間や休日も対応しているとなお安心です。

- トラブル対応の手順:通信が切れた場合の代替手段や振替授業のルールなどが明確に示されているかチェックします。

- 教務担当者の存在:講師と生徒をつなぐ教務担当者がいると、直接講師に言いづらい要望も伝えやすくなります。

- 保護者向けサポート:定期的な学習状況の報告や相談の機会があるとより安心です。

高校2年の春、息子がオンライン家庭教師で数学の定期テスト対策を受けていたときのことです。授業開始から15分後、突然自宅の Wi-Fi がダウン。慌ててサポート窓口にチャットで連絡すると、夜9時を過ぎていたにもかかわらず3分で応答があり、Zoom から電話回線を使う専用アプリへ切り替える手順を指示してくれました。

中断はわずか10分。残り時間は講師が要点だけを集中解説し、終了後に無料の振替30分を即時予約。さらに教務担当者が「本日の理解度は80%、次回までにここを復習すると定着します」と講師コメントを整理し、保護者向けダッシュボードにアップしてくれました。

翌日には担当者から電話で通信環境改善のアドバイスも受け、期末テストでは前回より15点アップ。夜間対応、トラブル手順、教務の仲介、保護者レポート――4つのサポートが連携したおかげで、学習ロスゼロで成果につながった好例です。

料金体系の透明性

予算内で継続できるかどうかを判断するためには、料金体系の透明性が重要です。

料金に関するチェックポイント

- 月謝制か都度払いか:定期的に受講する場合は月謝制の方がお得なことが多いですが、不定期利用なら都度払いの方が良い場合もあります。

- 追加料金の有無:教材費、テスト費用、システム利用料などの追加費用がないか確認しましょう。

- キャンセルポリシー:急な体調不良などでキャンセルした場合のルールを事前に把握しておきます。

- 長期契約の縛り:長期契約で割引がある場合、途中解約のペナルティがないかも確認が必要です。

ある家庭では、月額料金は安かったものの、毎回の教材費が別途かかり、想定より月1万円ほど高くなってしまったという例がありました。すべての費用を含めた総額で比較することが大切です。

教材・カリキュラムの質

使用される教材やカリキュラムの質もチェックポイントです。

- オリジナル教材の有無:オンライン学習に最適化されたオリジナル教材があると効果的です。

- 学校の教科書との連動性:特に補習目的の場合、学校の進度に合わせたカリキュラムが組めるかどうかが重要です。

- デジタル教材の使いやすさ:操作が複雑すぎると学習効率が下がります。直感的に使えるものが理想的です。

- カスタマイズの柔軟性:生徒の理解度や目標に合わせて内容を調整できるかどうかも重要なポイントです。

高校1年生の数学を指導していた際、手書きの解説だけでなく、グラフィックソフトで作成された視覚的な教材を使ったことで、関数の概念理解が飛躍的に向上したという例があります。

関数に限らず、図形や電気、イオンなど見えにくい、イメージしにくいところは、視覚的な理解を助ける教材は特にオンラインでは効果的です。

トラブル発生時の対応

実際にトラブルが発生した際の対応方針を確認しておくことも大切です。

確認しておくべきトラブル対応ポリシー

- 通信トラブル時の対応:接続が切れた場合の代替手段(電話での授業継続など)があるか確認します。

- 振替授業の柔軟性:急な予定変更にも対応してもらえるかどうかを確認しておきましょう。

- 講師変更の可能性:相性が合わなかった場合の講師変更手続きがスムーズにできるかも重要です。

- 返金ポリシー:万が一サービスに満足できない場合の返金条件も事前に確認しておくと安心です。

中学3年生の保護者から聞いた話では、台風で停電した際、予定していた授業が受けられなくなりましたが、即日振替を提案してもらえて安心したとのこと。こうした不測の事態への対応力も重要な選定ポイントです。

生徒と講師の相性確認方法

学習効果を高める上で、生徒と講師の相性は非常に重要です。相性を確認するポイントとしては:

講師との相性をチェックするポイント

- コミュニケーションスタイル:おっとりした雰囲気が好きな子もいれば、テンポよく進める方が合う子もいます。子どもに合ったスタイルかどうか確認しましょう。

- フィードバックの方法:褒め方や指摘の仕方が子どもに合っているかどうかも重要です。

- 子どもの反応観察:体験授業後の子どもの表情や感想に注目します。「また受けたい」と思えるかどうかが重要な指標です。

- 質問への対応:子どもからの質問に丁寧に答えてくれるか、わかりやすく説明できるかをチェックします。

中学3年生の女子生徒の例では、最初に担当した男性講師とは緊張してほとんど会話ができなかったため、女性講師に変更したところ、リラックスして質問できるようになり、学習効果が大きく向上したケースがありました。性別や年齢なども相性に影響する要素の一つです。

特に女の子の場合は、男性を苦手としている子も多いので、先生を自由に選べるかどうかは大切なポイントです。

オンライン家庭教師のメリット:現役の塾講師が語る意外な利点

オンライン家庭教師には「やりにくさ」ばかりでなく、対面授業にはない独自のメリットもたくさんあります。現役の塾講師として感じている、オンライン指導のメリットを紹介します。

コストパフォーマンスの良さと時間の効率化

オンライン家庭教師の経済的メリット

- 料金の安さ:対面の家庭教師と比較して、一般的に2~3割程度料金が安くなる傾向があります。これは講師の交通費や時間的コストが削減されるためです。

- 交通費の節約:保護者側も送迎の必要がなく、交通費や時間の節約になります。特に塾への送迎が難しい地域に住んでいる場合は大きなメリットです。

- 時間の有効活用:移動時間がない分、授業の前後の時間を他の活動に使えます。例えば、授業後すぐに夕食や入浴などの生活リズムに戻れるのは大きなメリットです。

- 教材費の削減:デジタル教材を活用することで、紙の教材費を抑えられることもあります。

ある中学3年生の家庭では、週2回の塾通いから週2回のオンライン家庭教師に切り替えたところ、月あたりの教育費が約3万円から2万円に削減でき、さらに送迎の時間と交通費も節約できたと話していました。

オンライン家庭教師は塾通いの場合に比べて高額になりがちという意見があります。

でも実際、送迎、通塾費用などが無くなることを考慮すれば実はオンライン家庭教師の方がコスパが良いことは多々あります。

全国から優秀な講師を選べる地理的自由

オンライン家庭教師最大のメリットの一つが、地理的制約がないことです。

地理的制約を超えるメリット

- 地方在住でも一流講師に学べる:東京や大阪などの大都市圏の優秀な講師から、地方にいながら指導を受けられます。

- 専門性の高い講師を選べる:特定の科目や分野に特化した講師を、全国規模で探すことができます。例えば、難関大学医学部対策や特定の資格試験対策など、地元では見つかりにくい専門家に出会える可能性が高まります。

- 海外在住でも日本の教育を継続できる:海外赴任家族でも、日本のカリキュラムに沿った指導を受けられます。帰国後の学校生活にスムーズに適応するための大きな助けになります。

- 転居時も同じ講師を継続できる:引っ越しをしても同じ講師から継続して指導を受けられるため、学習の連続性を保てます。

北海道在住の慶應大学を希望する高校2年生が、東京で早慶対策の授業を担当している予備校講師のオンライン指導を受け、合格した例があります。

地方に住んでいると、なかなか出会うことが難しいハイスペックな高学歴の専門性の高い講師に出会えるという点こそ、オンライン指導の大きな強みです。

授業の録画機能を活用した学習効果

多くのオンライン家庭教師サービスでは授業の録画機能を提供しており、これが学習効果を高める独自のメリットとなっています。

録画機能がもたらす学習効果

- 復習しやすさ:授業内容を何度でも見直せるため、理解が不十分だった部分を自分のペースで復習できます。

- テスト前の効率的な振り返り:テスト前に重要なポイントだけをピックアップして見直すことができます。

- 保護者の学習サポート:保護者も授業内容を確認できるため、家庭学習をサポートしやすくなります。

- 欠席時のフォロー:体調不良などで集中できなかった場合も、後から改めて視聴することで学習内容を確実に身につけられます。

ある高校1年生の例では、数学の複雑な証明問題の解説を録画しておき、テスト前に繰り返し見直すことで理解を深め、テストで高得点を取ることができました。このように、「もう一度先生の説明を聞ける」という安心感は大きなメリットです。

感染症リスクがない安心感

近年特に重視されるようになったのが、感染症リスクがないという点です。

- 季節性の感染症対策:インフルエンザや風邪などの季節性感染症の心配なく、体調不良の増える冬場も安心して学習を継続できます。

- 免疫力が低い子どもにも安全:基礎疾患のある子どもや、免疫力の低い子どもでも安心して学習できます。

- 家族の健康配慮:家族に高齢者や基礎疾患がある場合も、外部からの感染リスクを心配せずに利用できます。

- マスクなしでのコミュニケーション:オンラインであれば、表情がはっきり見えるマスクなしでの授業が可能です。特に発音や表情の確認が重要な英会話などでは大きなメリットになります。

実際、コロナ禍で対面授業が制限された時期でも、オンライン家庭教師を利用していた生徒は学習の遅れを最小限に抑えられたという例が多数あります。

このような不測の事態への備えとしても、オンライン学習の選択肢を持っておくことは有益です。

コロナが収まった現在でも、受験期にはインフルエンザ、冬場にはノロウイルスなど受験間近になるとなにかと感染症が増えるのが日本です。

合格するために塾に通っているのに塾でウイルスをもらって体調を崩したら意味がありません。

その点オンライン家庭教師はそういったリスクを激減させることができるので、特に受験前はおすすめです。

現役の塾講師おすすめ!オンライン家庭教師のトラブル対策集

オンライン家庭教師を始める際、起こりがちなトラブルとその対策をまとめました。事前に知っておくことで、スムーズなオンライン学習の実現に役立てましょう。

トラブル発生前の予防策

トラブルを未然に防ぐ5つの予防策

- 通信環境の事前チェック:授業前に通信速度テストを行い、最低でも5Mbps以上の速度があることを確認しましょう。「Google 通信速度テスト」などで簡単に確認できます。

- バックアップ機器の準備:メインのデバイスに問題が生じた場合に備えて、スマートフォンなど別のデバイスも準備しておくと安心です。

- 充電の確認:バッテリー切れを防ぐため、授業前に必ず充電状況を確認し、可能であれば電源に接続した状態で授業を受けましょう。

- アプリの事前インストールと動作確認:使用するアプリやソフトウェアを事前にインストールし、マイクやカメラが正常に動作するか確認しておきます。

- 家族への周知:授業時間帯は他の家族の大きな音や通信負荷がかかる動画視聴などを控えてもらうよう、事前に協力を依頼しておきましょう。

私が担当をしていた時の例では、毎回授業開始1時間前に保護者の方に以下の確認を必ず行っていただきました。

1、コードレスイヤホンの場合は充電の確認

2、パソコンの再起動やシステムアップデートの必要性

3、スマホを目に見えないところにおいておく

こういった事前準備をルーティン化しておくことで、本番の授業でのトラブルが大幅に減少しました。

授業中のトラブル対応マニュアル

代表的なトラブルと対応策

- 通信が切れた場合:

- 30秒待っても復旧しない場合は、アプリを一度閉じて再接続を試みる

- それでも接続できない場合は、デバイスを再起動する

- 別の通信手段(携帯電話のテザリング等)に切り替える

- 音声が聞こえない/聞こえにくい場合:

- ミュート設定になっていないか確認する

- ヘッドセットの接続を確認する

- ブラウザの設定でマイク・スピーカーの許可がされているか確認する

- 映像が表示されない場合:

- カメラの許可設定を確認する

- 別のブラウザで試してみる

- 映像なしの音声のみでも授業を継続する方法を確認しておく

- 画面共有ができない場合:

- 共有権限の設定を確認する

- 別の共有方法(ファイル送信など)に切り替える

- あらかじめ共有予定の資料をメールなどで送信しておく

デジタル環境は不測の事態が発生することは珍しいことではありません。

だからこそ、トラブルが起きないことを祈るのではなく、トラブルが起きることを前提に、代替手段を事前に決めておくことでストレスを下げて授業を行えます。

専用のアプリでの授業を行うサービスの場合、トラブルが生じたらどのように対策を取るのかも事前に会社に確認しておきましょう。

子どものモチベーション維持のコツ

オンライン学習では子どものモチベーション維持が課題になることがあります。効果的な対策を紹介します。

モチベーション維持のための5つの工夫

- 短期的な目標設定:長期目標だけでなく、「今日の授業で解ける問題を3問増やす」など、達成感を得やすい短期目標を設定します。

- 視覚的な進捗管理:グラフや表で学習の進捗を可視化し、成長を実感できるようにします。デジタルバッジやポイント制など、ゲーム的要素の導入も効果的です。

- インタラクティブな要素の導入:一方的な講義だけでなく、クイズやグループ討論など、能動的に参加できる要素を取り入れます。

- 子どもの興味と関連づけた教材:好きなスポーツや趣味に関連した例題を使うなど、興味のある話題と学習内容を結びつけます。

- 適切な難易度調整:「難しすぎず、簡単すぎない」ちょうどよい難易度の課題を提供することで、フロー状態(夢中になれる状態)に入りやすくなります。

ある中学2年生の男子生徒は数学に苦手意識がありましたが、彼が熱中していたサッカーの戦術分析に数学の要素を取り入れた問題を作成したところ、急速に興味を示し始めた例があります。子どもの関心事と学習内容を結びつけることが効果的です。

講師との効果的なコミュニケーション方法

子どもと講師がより良い関係を築き、効果的なコミュニケーションを行うためのポイントを紹介します。

オンラインでのコミュニケーション力を高める方法

- 事前の質問準備:授業前に質問したいことをメモしておくと、オンラインでも質問しやすくなります。

- チャット機能の活用:声に出して質問するのが恥ずかしい場合は、チャット機能を使って質問する方法もあります。

- リアクションの意識的な表現:オンラインでは、うなずきや表情がわかりにくいため、「わかりました」「もう少し詳しく知りたいです」など、言葉で明確に伝えることが大切です。

- 定期的なフィードバック交換:月に一度など定期的に、授業の感想や改善点について話し合う機会を持つと良いでしょう。

- デジタルツールの共同利用:共有ホワイトボード機能やデジタルノートアプリなどを使って、視覚的な情報共有を活発に行います。

高校1年生の女子生徒の例では、最初は質問ができずにいましたが、「授業の最後に必ず3つは質問する」というルールを設けたところ、徐々に自然と質問できるようになり、理解度が大きく向上したケースがあります。このように、小さなルール作りも効果的なコミュニケーション促進につながります。

まとめ:オンライン家庭教師はやりにくいと思われがちだが工夫次第で大きな効果を発揮

オンライン家庭教師は、通信環境や機材の問題、画面越しのコミュニケーションの難しさなど、「やりにくい」と感じる側面があることは確かです。しかし、本記事で紹介したさまざまな工夫や対策を実践することで、その課題を克服し、むしろ対面授業にはない多くのメリットを享受することができます。

全国から優秀な講師を選べる地理的自由、コスト効率の良さ、自宅という安心できる環境での学習、録画機能を活用した効果的な復習—これらはオンライン家庭教師ならではの強みです。特に不登校や人見知りのお子さん、専門性の高い指導を求めるケースでは、オンライン指導が理想的な選択肢となることも多いでしょう。

大切なのは、お子さんの特性や学習スタイルを正しく理解し、それに合った環境を整えることです。すべての子どもに一律に「オンラインが向いている/向いていない」と決めつけるのではなく、個々の状況に応じた判断が必要です。

まずは無料体験授業を活用して、実際にどのような感じか体験してみることをおすすめします。一度試してみることで、想像していた「やりにくさ」が実際には問題にならないと気づくケースも多いものです。

現役の塾講師として多くの生徒を見てきた経験から言えることは、学習方法よりも「継続できる環境」を選ぶことが何よりも重要だということです。お子さんが無理なく続けられる、相性の良い学習環境を見つけることが、成績向上への近道となるでしょう。

オンライン家庭教師の導入にお悩みの保護者の方は、ぜひこの記事を参考に、お子さんに合った学習環境づくりに挑戦してみてください。お子さんの可能性を最大限に引き出すサポートができることを願っています。