「塾に通わせないと高校受験で失敗してしまうのでは?」

「周りの子はみんな塾に通っているけれど、うちの子は大丈夫?」

と不安を抱える保護者の方は少なくありません。実は、中学3年生の約8割が塾に通っているという調査結果もあり、塾通いが当たり前の時代になっています。

特に公立中学校では、高校受験のために塾に通う子がグンと増えます。

中学3年の8月以後になると塾生が急増しるのも事実です。

そうなると中学3年生の大半の生徒が塾に通っていることになります。

果たして、それほど多くの子どもにとって「塾は本当に必要なのか」、塾講師をしながら矛盾した考えですが、常に私は疑問に感じています。

塾に通うことが本当に必要な子どもはいることは事実です。

でも、実際に塾講師をしていて気づいたことは、塾に通わなくても第一志望校に合格できる子どもも、実は想像されているよりもたくさんいるという事実です。

しかし、経済的な理由や子どもの性格、地域の事情など、塾に通わせられない、あるいは通わせたくない理由はさまざまでしょう。

実際のところ、塾に通わなくても志望校に合格できる子どもは確かに存在します。大切なのは、お子さんが「塾なしで成功できるタイプかどうか」を見極め、適切な家庭学習の環境とサポート体制を整えることです。

本記事では、長年高校受験指導に携わってきた経験から、塾なしでも志望校合格を実現するための具体的な方法と秘訣をお伝えします。子どもの能力を最大限に引き出し、自立した学習者として成長させるヒントが満載です。塾に頼らず、ご家庭での効果的な受験対策を実現しましょう。

誤解していただきたくないのは、塾なしでの高校受験ををおすすめしあり、塾を否定するものでもありません。

子どもの性格と目標とする学校、家庭の教育方針や経済環境などさまざまな要因があるので、一概にどちらが正しいとは言えません。

しかし、現実問題として、中学受験と大学受験は異なり、高校受験は親も適切にサポートがあれば塾なしでも可能だということを知って頂きたいのです。

今の時代は、オンライン学習ツールやオンライン学習塾、オンライン家庭教師など子どもにあった1to1の教育サービスがたくさんあります。

そのため、わざわざ電車や自転車に乗って夜遅くに出かけて、皆同じ一斉授業を行う塾に高いお金をかける必要性は大きく下がっています。

高校受験のために「とりあえず塾に通わせておけば安心」という塾へ丸投げしてしまっている保護者の方に、塾意外の選択肢があるんだということを知っていただきたく本記事を執筆いたしました。

塾なし高校受験が成功する子どもの特徴とは?

高校受験において塾に通うことが一般的になっている現代ですが、実は塾なしでも志望校に合格できる子どもたちが一定数存在します。そんな子どもたちには、いくつかの共通点があります。お子さんがこれらの特徴に当てはまるかどうか、確認してみましょう。

自学自習の習慣が身についている子ども

塾なし高校受験で成功する子どもの最大の特徴は、自分で学習する習慣が確立されていることです。具体的には、以下のような点が挙げられます。

- 自分で学習計画を立て、それを実行できる

- 宿題や課題を親に言われなくても取り組める

- 学校の授業で理解できなかった部分を自分で調べようとする姿勢がある

- 毎日一定の時間を勉強に充てる習慣がある

ある塾なしで県立トップ校に合格した生徒の例では、小学校高学年から「19:00〜21:00は勉強時間」という習慣を作り、それを中学生になっても継続していました。この生徒は「勉強をするのが当たり前の生活リズム」が身についていたため、塾に通わなくても高い学力を維持できたのです。

自学自習の習慣は一朝一夕には身につきませんが、小さな成功体験を積み重ねることで徐々に形成されていきます。まずは30分でも毎日同じ時間に勉強する習慣から始めてみるのも良いでしょう。

学校の授業を最大限に活用できる子ども

学校の授業をしっかり聞き、その日のうちに復習する習慣がある子どもは、塾なしでも十分に学力を伸ばせます。中学校の授業内容は、基本的に高校入試の範囲をカバーしているからです。

効果的な授業活用のポイントは以下の通りです。

- 授業中は積極的に質問し、その場で疑問を解消する

- ノートを丁寧にとり、後から見返したときに理解できるようにまとめる

- 授業で習った内容を、その日のうちに10〜15分程度で復習する

- 定期テスト前だけでなく、日々の小テストも真剣に取り組む

中堅私立高校に塾なしで合格した生徒の例では、「学校の授業を一番大切にしていた」と振り返っています。授業中に先生が強調したポイントをノートに色ペンで強調し、家では教科書とノートを見比べながら復習していたそうです。また、わからない部分は翌日必ず先生に質問するというサイクルを確立していました。

学校の授業の質を高めることが、塾なし受験の基盤となります。

志望校の偏差値と現在の学力の差が小さい子ども

現在の学力と志望校の偏差値の差が小さい場合、塾なしでも十分合格可能性があります。一般的に、現在の偏差値と志望校の偏差値差が5以内であれば、塾なしでも対応可能とされています。

例えば、中学3年の夏時点で偏差値58の生徒が、偏差値60の高校を目指す場合、適切な家庭学習で十分に対応可能です。しかし、偏差値50の生徒が偏差値65の学校を目指す場合は、塾なしでの対策はかなり厳しいでしょう。

自分の現在の学力を客観的に把握するためには、全国模試や各都道府県で実施される模試を受けることが大切です。学校内の成績だけでは、全体の中での位置づけがわかりにくいためです。

- 全国統一中学生テスト

- 五ツ木模試

- 進研Vもぎ

- 新教研もぎテスト

などの模試を定期的に受けて、自分の現在地を把握しましょう。

学校の定期テストで好成績を収める子ども

学校の定期テストで安定して高得点を取れる子どもは、内申点も高く、基礎学力もしっかりしています。公立高校の入試では内申点が合否を左右する大きな要素となるため、定期テストの成績が良いことは大きなアドバンテージです。

定期テストで好成績を収めるためには、以下のような取り組みが効果的です。

- テスト2週間前から計画的に勉強を始める

- 過去の定期テスト問題を分析し、出題傾向を把握する

- 授業ノートと教科書を中心に復習する

- 苦手な科目や単元を早めに特定し、集中的に対策する

ある調査によると、定期テストで学年上位20%以内に入っている生徒は、塾なしでも志望校合格率が高いという結果が出ています。これは基礎的な学習習慣が身についており、自己管理能力が高いことの証明と言えるでしょう。

通塾のメリット・デメリット一覧表

| メリット | デメリット |

|---|---|

| プロに任せる安心感 | コストがかかる |

| 塾のサポートがある | 親は学習状況を把握しづらい |

| 受験・入試情報に詳しい | 進路にギャップが起こり得る |

| 友人がいる | コロナ禍のリスク・過剰な競争 |

| 受験・入試の経験値がある | 塾の良し悪しで決まる |

この表を見て、実際に、塾にメリットを多く感じている家庭は、塾なし受験がピンとこないかもしれません。一方、「塾に通うデメリット」が気になっている家庭であれば、「塾にいかない」という選択肢をぜひ知ってほしいと思います。

通塾のメリットは、プロの指導の下で志望校を目指せる”安心感”が大きいでしょう。

「第一志望校に合格できた!」

「●●高校合格者数●●名!」

などの喜びの声や合格体験記を読むと、まるで我が子も合格できそうな気がします。

そして、そのまま子どもが、塾に通う気になり、勉強好きになってくれて、合格してくれたら最高です。

でも、その裏にあるのは“塾への丸投げ”です。

塾に任せておけば大丈夫。

だって受験のプロなんだから。

こういう思い込みで課金し続けるだけだと期待したような成果には繋がらないことがほとんどです。

「高い月謝を払って塾にいってなかなか伸びなかった」

という声をよく聞きますが、その原因は“家庭での学習環境”にあります。

塾で学ぶことは、新しい内容の理解と演習の解き方の知識です。

そして、そういった理解と知識を定着させるのが家庭での学習です。

だから、家庭でしっかりと学習をサポートしつつ、受験まで支えるという極めて大切な支援こそ家庭での役割なのに、塾に預けて家庭では何もしない、そういう家庭は不合格になりやすくなります。

塾なし高校受験のメリットとデメリットを理解する

塾に通わない選択をする前に、そのメリットとデメリットをしっかり理解することが大切です。双方をよく把握した上で、お子さんと家庭に最適な選択をしましょう。

塾なし高校受験のメリット

塾なしで高校受験に挑戦することには、以下のようなメリットがあります。

1. 経済的な負担の軽減

中学生の塾費用は、年間で4万円から90万円ほどかかると言われています。

集団塾であれば月額1万円程度からですが、個別指導や難関校対策の場合、月額3〜5万円になることも珍しくありません。塾なしであれば、この費用を大幅に抑えられます。浮いた費用を有効な教材購入や、子どもの他の活動に回せるメリットもあります。

ただし、塾なし=学校以外の学習サービスを一切受けていない

というわけではありません。

こちらをご覧ください。

.jpg)

学習塾費の金額分布(令和5年度:子供の学習費調査 文部科学省)によると、確かに中学生の34.1%は学習塾にかけるお金が0円、つまり塾に通っていないことがわかります。

しかし、次にこちらをご覧ください。

.jpg)

学習塾に通っていない場合、通信教育や家庭教師にお金をかけていることはありえます。

実際、今の時代はオンラインで学習できる仕組みが充実しているため、わざわざ夜に電車や自転車に乗って、遠くの塾に通わずとも自宅で、しかも安く、わかりやすい授業を受けられるのであれば塾に通う必要もありません。

長年、学習塾を経営していて思うのは、オンライン学習塾で無料面談時に学習相談の時間をたっぷり取って、効率的な学習方法を質問し、その上で、自習するのが効率的じゃないかと考えてしまいます(笑)

経済的に厳しい場合は、いろいろな方法があるということを覚えておきましょう。

2. 自分のペースで学習を進められる

塾では授業のペースが一定であり、理解できなくても次の内容に進んでしまうことがあります。家庭学習では自分のペースで理解度を確認しながら進められるため、着実に知識を定着させることが可能です。特に理解に時間がかかる単元では、納得いくまで取り組めるメリットは大きいでしょう。

今は、通信教育やオンライン教材など、通塾のスタイルをとらずに学習を進める選択肢が増えていて、それらを活用することで、塾より、費用を抑えることが可能です。中高一貫校で、高校試験のない人は塾に通う生徒もいますが、通塾ありきではなく、さまざまな選択肢を検討してみることも可能になっています。

塾通いしないこと、これは子どもにとって、大きな時間の節約にもなります。塾への往復時間をを勉強や他の時間に充てることができます。

塾なし高校受験のいいところは、自分のペースで周囲に合わせる必要なく、自分自身の受験のためだけに時間を使えること、なのです。

3. 大きな家計の節約になる

もう1つ忘れてはいけないのは家計と時間の節約になる点です。

このことは本当に大きなメリットです。

何より、聖域と呼ばれる教育費を大きく占める塾代を削ることができる。その上で、春に志望校に合格できれば旬ひとつです。

さらに踏み込んでいえば、志望高校に合格することが子どものゴールではありません。その3年後、さらに学び進学することを考えれば、引き続き、教育費はかかります。塾なし受験をすれば、中学時代にかかる塾代を、未来の教育費のために貯蓄できる、というわけです。

4. 本物の学力-自学自習の力が身につく

塾に頼らず自分で学ぶ過程で、「何がわからないのかを特定する力」「情報を集めて解決する力」「自分に合った学習法を見つける力」など、将来にわたって役立つ学習スキルが身につきます。これらの力は高校や大学、さらには社会に出てからも大いに役立ちます。

子どもに「本物の学ぶ力」がつくと、大学受験にも社会人になってからの学び直しにも通じる成長し続ける力が身につきます。

「本物の学力-自学自習の力」とは、いったい何でしょうか?まず、成績と学力の違いを考えてみましょう。

通知表や偏差値などで表示されるのは、子どもの成績です。テストや課題、授業態度などから学びの先生が評価するのが通知表の成績。模試を受けて、その結果から数値化されるのが偏差値です。

では、学力とはいったい何でしょうか?

『学校教育基本法』などで文科省が定義している学力の三要素は、

1)知識・技能

2)思考力・判断力・表 現力等

3)主体的に学習に取り組む態

とあります。

つまり「学力」という言葉は、法律で定義されています。

1.学力の三要素

学校教育法第三十条 2 前項の場合においては、生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなければならない。

1)知識・技能

2)思考力・判断力・表現力等

3)主体的に学習に取り組む態度

そのバランスのある学力育成が求め

られる。

育成すべき資質・能力とは 無藤教育課程部会長御提出資料(文部科学省)

成績は、学力に含まれる「一部」でしかありません。要するに学力とは、人間性や体力と同様に、続いていく人生において、「学んだことをうまく使い、幸せに生きていくための力」ということになります。

そして、この生きていく力は、同じ受験生なら、圧倒的に塾なし受験をすることによって養われると考えています。

理由は、自分で考えるからです。どうすれば目標を達成できるかを、自分の実を分析して対策を考える。できるのに、自ら自身で考えながら「合格までの道のり」を歩いていくからこそ、本物の学ぶ力はこうして培われていくのです。

Plan → 計画を立てる・対策を立てる

Do → 勉強する・模試を受ける

Check → 自己分析・実力分析・結果分析

Action → 計画や対策を見直す、立て直す

これらの要素が、塾なし受験計画を進めるアクション。

塾なしで高校受験の勉強をしていく中で必要かつ自然に求められます。自分の行動(=受験勉強)は、自分で考えた方法や選択とリンクしている。つまり、「自分で考えてやっている」「自考する」、これがポイントなのです。

塾で大人から与えられた課題をこなして力をつけていくよりも、自分で必要なことを考え、選び取って力をつけていくほうが、本当の学力=生きていく力がつく、というわけです。

5. 部活動や趣味との両立がしやすい

塾に通う場合、週に2〜3日、各2〜3時間の時間を拘束されます。塾なしであれば、その時間を自由に使えるため、部活動や趣味に打ち込むこともできます。中学生時代に多様な経験をすることは、人間形成の観点からも重要です。

塾なし高校受験のデメリットと対策

一方で、塾なしの受験には以下のようなデメリットも存在します。それぞれに対する対策も考えてみましょう。

1. わからないことをすぐに質問できる環境がない

塾では疑問点をその場で先生に質問できますが、家庭学習ではそれができません。

対策:

- 学校の先生に放課後質問する習慣をつける

- オンライン学習サービスの質問機能を活用する

- 保護者や知人で教えられる人がいれば協力を仰ぐ

- スタディサプリなどの動画解説サービスを利用する

2. 同レベルの生徒との切磋琢磨の機会が減る

塾では競争意識が生まれ、モチベーション維持に繋がることがありますが、一人で勉強していると比較対象がなくなります。

対策:

- 学校の友人と定期的に勉強会を開く

- 模試を定期的に受けて、客観的な位置を確認する

- オンライン上の受験生コミュニティに参加する

- 学習の進捗や成果を記録し、自分の成長を可視化する

3. 最新の入試情報に触れる機会が少ない

塾では最新の入試傾向や効果的な対策法などの情報が提供されますが、独学ではそうした情報を自分で集める必要があります。

対策:

- 志望校のホームページを定期的にチェックする

- 教育委員会や高校が主催する説明会に積極的に参加する

- 受験情報サイトや書籍を活用する

- SNSで受験情報を発信しているアカウントをフォローする

4. 学習習慣が身につかずスマホやゲームに現実逃避してしまう

スマホがなかった20年以上前は、ゲーム依存に陥ってしまう子どもはマレでした。

しかし、今の時代はスマホ1台あれば、何時間でも時間を潰せてしまいます。

実際、私の塾生でも講義中にスマホでInstagramを見たり、ゲームアプリにハマって勉強できないという子がチラホラいます。

強制的な学習環境のある塾に通っていてすらスマホやゲームに依存してしまうんですから、強制的な学習環境の無い自宅での学習になると、スマホゲームから抜け出せない子が多くても不思議ではありません。

実際、小学生の高学年から中学生の年齢で、ゲームの利用率が高いことが懸念されています。

2022 年度の全国調査の結果では、すでに 2 歳で 6 割、7 歳で 9 割を超える子どもが日常的にインターネットを利用していることが報告されている。そして、学童期までの低年齢の子どものインターネット使用目的として多いのは、動画とゲームである。とりわけゲームは、児童思春期の男子で利用率が高くなっている。

これらのデメリットは、適切な対策を講じることで大部分を克服できます。大切なのは、デメリットを認識した上で、対策を練っておくことです。

塾なし高校受験の失敗リスクと回避方法

塾なしで受験する場合の失敗リスクとして、以下のような点が挙げられます。

1. 学習のモチベーション維持が難しい

ひとりで長期間モチベーションを維持するのは容易ではありません。特に結果が出ない時期は挫折しやすくなります。

回避方法:

- 短期的な目標を設定し、達成感を味わう機会を増やす

- 学習計画表を作成し、進捗を目に見える形で記録する

- 家族に定期的に学習内容を説明する時間を設ける

- 勉強の成果を実感できる小テストなどに挑戦する

2. 勉強方法がわからず効率が悪くなる

効果的な学習方法を知らないまま勉強を続けると、時間だけが過ぎていくことがあります。

回避方法:

- 学習法に関する本や記事で基本的な勉強法を学ぶ

- 得意科目と苦手科目で異なるアプローチを試みる

- 過去の定期テストや模試の結果を分析し、効率の良い勉強法を探る

- 学校の先生に効果的な学習法のアドバイスをもらう

3. 学習の遅れに気づかない

塾では定期的に小テストなどで理解度を確認しますが、独学ではそれが難しく、知らないうちに遅れが生じることがあります。

回避方法:

- 市販の問題集の章末テストなどで定期的に理解度をチェックする

- 学校の授業内容と照らし合わせ、理解度を確認する

- 模試を定期的に受け、弱点を把握する

- 学習進度表を作成し、計画通りに進んでいるか確認する

これらのリスクを事前に認識し、対策を講じておくことで、塾なしでも安心して受験勉強を進めることができます。特に、定期的な理解度チェックと、客観的な学力測定は欠かせません。

塾なし高校受験で志望校に合格するための5つの秘訣

ここからは、塾なしで高校受験を成功させるための具体的な方法を5つご紹介します。これらの秘訣は、実際に塾なしで志望校に合格した生徒たちの体験から導き出されたものです。

秘訣1:効率的な勉強法の確立

塾なしで成功するには、効率的な勉強法を確立することが重要です。限られた時間で最大の効果を得るために、以下のポイントを押さえましょう。

1. 科目別の効果的な学習方法

各科目には効果的な学習法があります。

- 数学:基本問題を反復練習し、解法パターンを身につける。公式の意味を理解し、応用力を養う。

- 英語:単語と文法の基礎固めを徹底し、音読で言語感覚を養う。過去問や長文読解を繰り返す。

- 国語:評論文や小説の読解のコツをつかみ、記述問題の答案作成に慣れる。語彙力強化も重要。

- 理科:用語の理解と暗記、実験や観察の原理理解。図や表から情報を読み取る練習も大切。

- 社会:地図や年表を活用し、出来事の関連性を理解する。暗記だけでなく、因果関係の把握を心がける。

2. 短時間で成果を出すための集中力の高め方

効率的に学習するためには、集中力を高めることが欠かせません。

- ポモドーロ・テクニック(25分勉強、5分休憩のサイクル)を取り入れる

- スマホなどの誘惑を遠ざける環境を整える

- 勉強前のルーティンを作り、スイッチの切り替えを容易にする

- 適度な運動や十分な睡眠で脳のコンディションを整える

3. インプットとアウトプットのバランス

多くの受験生が陥りがちなのが、インプット(知識を入れる)ばかりに時間を使い、アウトプット(問題を解く)が不足するパターンです。

- 新しい単元を学んだら、必ず関連問題を解いてみる

- 解けなかった問題は、解説を読んで理解した後、再度挑戦する

- 暗記した内容は、白紙に書き出してみる練習をする

- 友人や家族に説明してみることで理解度を確認する

ある塾なしで偏差値65の高校に合格した生徒は、「わかったつもり」を避けるため、すべての単元でノートに要点をまとめ、自分の言葉で説明する練習を繰り返していました。このアウトプット重視の学習法が、深い理解と記憶の定着に繋がったそうです。

秘訣2:志望校の過去問と出題傾向の徹底分析

塾なし高校受験のスケジュールに欠かせないのが、志望校の過去問と出題傾向の分析です。これにより、効率よく対策を進めることができます。

1. 過去問の入手方法と取り組むタイミング

過去問は受験対策の要です。入手方法とベストなタイミングを押さえましょう。

- 志望校のホームページからダウンロード(公開している場合)

- 教育委員会や学校で直接購入

- 市販の過去問題集を利用

- 学校の図書室で閲覧(貸し出し可能な場合もある)

取り組むタイミングとしては、中3の夏休み明けから始め、本格的には秋以降に集中的に取り組むのが理想的です。最初は時間を気にせず、じっくり解いてみましょう。本番が近づいてきたら、実際の試験と同じ条件(時間制限あり)で解く練習をします。

2. 出題傾向の分析方法

過去3〜5年分の問題を解いたら、以下のポイントに注目して傾向を分析します。

- 各教科の配点バランス

- 頻出テーマや単元

- 問題の難易度や形式(選択式、記述式など)

- 独自の特徴(地域に関する問題など)

分析結果をノートにまとめ、重点的に対策すべき分野を明確にします。これにより、効率的な学習計画が立てられます。

3. 弱点分野の特定と対策法

過去問を解いた結果から自分の弱点を特定し、集中的に対策します。

- 間違えた問題や解けなかった問題は必ずノートに記録する

- 同じ単元の基礎問題に戻り、理解を深める

- 類似問題を探して繰り返し解く

- 覚えるべき知識や公式は暗記カードにまとめる

例えば、英語の長文読解が苦手だとわかった場合、まずは短い英文から始めて徐々に長文に慣れていく、あるいは読解のコツに関する参考書で戦略を学んでから再挑戦するなどの対策が有効です。

弱点対策は時間がかかるため、早めに取り組むことが重要です。中3の2学期から始めれば、十分な時間をかけて克服できるでしょう。

秘訣3:自己分析と弱点克服の戦略を立てる

自分の得意・不得意を正確に把握し、弱点を克服するための戦略を立てることが重要です。

1. 自分の学習スタイルを知る

効果的な学習法は人によって異なります。自分に合った方法を見つけましょう。

- 視覚型(見て覚える):図や表、色分けなどを活用した勉強法が効果的

- 聴覚型(聞いて覚える):音読や講義動画、音声教材が効果的

- 運動型(動いて覚える):書いたり、実際に手を動かしたりする勉強法が効果的

自分がどのタイプかを知るためには、異なる学習法を試して、どれが最も理解しやすく記憶に残るかを確認してみましょう。

2. 自分の弱点と向き合う勇気

多くの生徒が苦手分野から逃げがちですが、実は弱点こそ最も点数が伸びる可能性を秘めています。

- 定期テストや模試の結果を科目別、単元別に分析する

- 「なぜ苦手なのか」の原因を突き止める(基礎知識の不足、解法の理解不足など)

- 嫌悪感を乗り越え、あえて苦手分野に時間を割く

- 小さな成功体験を積み重ね、苦手意識を少しずつ払拭する

例えば、数学が苦手な生徒の場合、「方程式」や「関数」など単元ごとに苦手度を分析し、最も基本的なところから学び直すことで徐々に自信をつけていくことができます。

3. 得意科目をさらに伸ばす方法

弱点対策も大切ですが、得意科目で高得点を取ることも合格への近道です。

- 基礎〜応用までの問題を一通り解けるようにする

- 入試レベルよりも少し難しい問題にチャレンジする

- 学校の先生に発展的な内容を質問する

- 得意科目の学習時間も確保し、さらなる高みを目指す

ある国立高専に塾なしで合格した生徒は、得意の数学と理科で満点近い得点を目指して学習し、やや苦手な英語は基礎問題の確実な得点に絞って戦略的に学習。このメリハリのついた対策で、総合点で合格ラインを大きく超えることができました。

秘訣4:親子で作る理想的な学習環境と家庭サポート

塾なし高校受験では、家庭の協力が不可欠です。親がどのようにサポートすれば良いか、学習環境の整え方や精神面でのフォローについて具体的に解説します。

1. 理想的な学習環境の整え方

勉強に集中できる環境づくりは、学習効率を大きく左右します。

- 静かで適度な明るさのある専用スペースを確保する

- 椅子と机の高さを調整し、正しい姿勢で勉強できるようにする

- 必要な参考書や文房具をすぐに使える状態に整理する

- スマホなどの誘惑物は視界に入らない場所に置く

- 適度な室温と湿度を保ち、快適な環境を維持する

大切なのは、子どもと相談しながら環境を整えること。押し付けではなく、子ども自身が「勉強しやすい」と感じる空間作りを心がけましょう。

2. 親のサポートで心がけるべきこと

親のサポートは、直接教えることだけではありません。

- 子どもの自主性を尊重し、過度な干渉は避ける

- 定期的に学習の進捗を確認し、必要に応じてアドバイスする

- 努力を認め、小さな成功も一緒に喜ぶ

- プレッシャーをかけすぎず、精神的な支えになる

- 健康管理(食事、睡眠、運動)をサポートする

ある保護者は「子どもが勉強している横で本を読んだり、家事をしたりしていた」と言います。「見守っている」という安心感を与えつつ、過度に干渉しない距離感が理想的です。

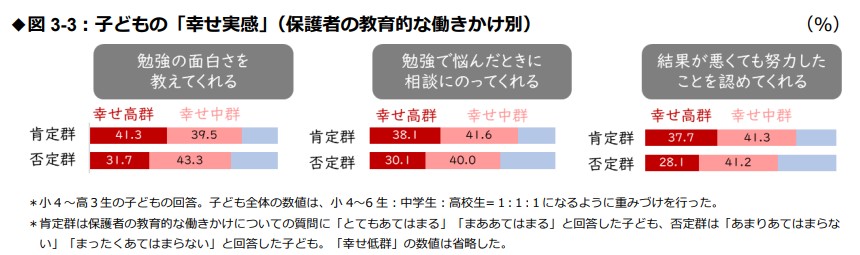

「勉強の面白さを教えてくれる」を肯定する子ども(肯定群)は「幸せ高群」が 41.3%であるのに対して、否定する子ども(否定群)は 31.7%と約 10 ポイント低い結果でした。同様に、寄り添うような働きかけを受けている子どもは、受けていない子どもに比べて幸せ実感が高い傾向がみられます。

引用:「子どもの生活と学びに関する親子調査 2023」結果速報

3. モチベーションを維持するための工夫

長期間のモチベーション維持は、塾なし受験の大きな課題です。

- 目標校のオープンキャンパスに参加し、モチベーションを高める

- 短期目標と達成報酬を設定する(テストで80点以上取れたら映画鑑賞など)

- 定期的な家族会議で進捗を確認し、称賛や励ましの言葉をかける

- 勉強の息抜きとして趣味や運動の時間も大切にする

- 同じ目標を持つ友人と交流し、互いに刺激し合う

秘訣5:模試を活用した定期的な実力チェックと軌道修正

塾なしで受験する場合でも、定期的に模試を受けて客観的な実力を把握することが大切です。模試の選び方や結果の活用法について解説します。

1. 受けるべき模試の選び方

目的に応じて適切な模試を選びましょう。

- 全国レベルの学力測定には「全国統一中学生テスト」「進研Vもぎ」など

- 志望校判定に特化したものには「新教研W合格もぎ」「合格判定模試」など

- 地域特化型には「北辰テスト(関東)」「Wテスト(関西)」などがある

中3であれば、夏までに2回、秋以降は月1回程度のペースで模試を受けるのが理想的です。受験料は1回あたり3,000円〜5,000円程度ですが、客観的な学力測定のための投資と考えましょう。

2. 模試結果の効果的な分析方法

模試の結果は単なる偏差値だけでなく、詳細に分析することで大きな価値を持ちます。

- 科目ごと、分野ごとの正答率をチェックする

- 同じ問題類型での成績推移を確認する

- 誤答分析を行い、なぜ間違えたのかを把握する

- 時間配分の適切さを振り返る

- 志望校の合格可能性(判定)の推移を確認する

特に重要なのは、間違えた問題の徹底分析です。「知識不足」「解法を知らない」「ケアレスミス」など、原因を特定し、それぞれに適した対策を講じましょう。

3. 模試結果に基づく学習計画の軌道修正

模試の結果を受けて、学習計画を柔軟に調整することが重要です。

- 弱点分野により多くの時間を割く

- 目標に対して進捗が遅れている場合は学習時間を増やす

- 効果が出ていない学習法があれば、別のアプローチを試みる

- 志望校の判定が厳しい場合は、併願校の検討も行う

ある受験生の例では、10月の模試で数学の幾何分野の正答率が30%と低かったため、11月は幾何に集中的に取り組み、12月の模試では正答率が70%まで上昇。この軌道修正によって、最終的に志望校の合格圏内に入ることができました。

模試結果に一喜一憂するのではなく、次につなげるための情報源として活用することが大切です。特に塾なしの場合、客観的な評価を得る貴重な機会として、模試を最大限に活用しましょう。

塾なし高校受験で使うべき教材とリソース

塾に通わない場合、自分で教材を選ぶ必要があります。ここでは、塾なしでも高い効果を発揮する教材とリソースを紹介します。

基礎から応用まで網羅する参考書・問題集の選び方

適切な教材選びは、独学の成否を大きく左右します。科目別におすすめの参考書や問題集、選ぶ際のポイントについて解説します。

参考書・問題集選びの基本原則

- 解説が詳しく、わかりやすいものを選ぶ

- 基礎から応用までステップアップできる構成のものを選ぶ

- 自分の学力レベルに合ったものを選ぶ(難しすぎず、簡単すぎないもの)

- 可能であれば実際に書店で中身を確認してから購入する

- 口コミや評価も参考にする

科目別おすすめ教材例

- 数学:「チャート式」(基礎〜応用)、「数学の学校」(基礎)、「サクシード」(標準)

- 英語:「英語の構文」(文法)、「ビジュアル英文解釈」(長文読解)、「システム英単語」(単語)

- 国語:「読み解き古文単語」(古文)、「現代文キーワード読解」(現代文)

- 理科:「理解しやすい理科」シリーズ、「重要問題集」(応用)

- 社会:「書き込み教科書」シリーズ、「一問一答」(暗記用)

実際に塾なしで県立トップ校に合格した生徒の例では、基礎レベルの問題集を完璧にした上で、応用問題に進むというステップを徹底していました。「応用問題に早く取り組みたい気持ちはあったが、基礎の完全マスターが合格の鍵だった」と振り返っています。

無料で活用できるオンライン学習サイトとアプリ

近年は質の高いオンライン学習コンテンツが増えています。塾なし高校受験をサポートする無料または低コストのウェブサイトやアプリを紹介します。

1. 動画学習サービス

- YouTube教育チャンネル:「葉一」(全科目)、「関正生」(英語)など、質の高い授業動画が無料で視聴可能

- NHK高校講座:基礎から丁寧に解説されており、中学の復習にも最適

- スタディサプリ(有料だが比較的安価):プロ講師による質の高い授業動画が視聴可能

2. 問題演習サイト・アプリ

- Quizlet:単語や用語の暗記に役立つフラッシュカードアプリ

- eboard:英語の文法問題や長文読解の練習ができるサイト

- 数学解説サイト「高校数学の美しい物語」:数学の概念理解に役立つ

3. 学習管理・記録ツール

- Study Plus:学習時間や内容を記録し、グラフ化してモチベーション維持に役立つ

- Forest:スマホ依存を防ぎ、集中して勉強するためのアプリ

- Notion:学習計画や進捗管理を行えるデジタルノートアプリ

塾なしで受験した多くの生徒が「オンラインリソースの活用」を成功の秘訣として挙げています。特に、わからない問題があった際に、YouTube等の解説動画で複数の説明を比較し、自分に合った解説を見つけることで理解を深めていたようです。

ただし、オンラインリソースに頼りすぎると、情報過多になったり、学習の体系性が失われたりする危険もあります。基本は教科書と厳選した問題集で学び、補助的にオンラインリソースを活用する姿勢が望ましいでしょう。

トップ校を目指す塾なし受験生におすすめの上級教材

偏差値の高い学校を目指す場合でも、適切な教材選びと学習法で塾なしでの合格は可能です。トップ校受験に役立つ教材や学習法を紹介します。

1. 思考力・応用力を鍛える教材

- Z会の通信教育:難関校対策として定評がある

- 論理エンジン:思考力・論理的思考を養う問題集

- 高校入試 実力判定問題集:実際の入試より少し難しい問題に挑戦できる

2. 公立トップ校合格のための学習戦略

- 基礎〜標準レベルの問題は9割以上の正答率を目指す

- 応用問題は「解けなかった問題」を徹底分析し、類題演習を行う

- 定期的にレベルの高い模試を受け、実力を客観的に評価する

- 問題の解き方だけでなく、背景にある原理・法則の理解を深める

難関校対策として特に重要なのは、「なぜそうなるのか」という本質的な理解です。公式や解法を暗記するだけでなく、その意味や導出過程まで理解することで、初見の難問にも対応できる力が身につきます。

ある難関公立高校に塾なしで合格した生徒は、「解けない問題に出会ったときこそ学びのチャンス」と捉え、わからない問題は諦めずに複数のアプローチで解決策を探していました。この粘り強さと探究心が、難関校合格の大きな要因になったそうです。

親がサポートする塾なし高校受験の進め方

塾なしでの受験では、親のサポートが大きな鍵となります。ここでは親がどのようにサポートすべきかを具体的に解説します。

学習計画の立て方と進捗管理のコツ

子どもと一緒に学習計画を立て、進捗を管理するための具体的な方法を紹介します。

1. 年間・月間・週間の学習計画の立て方

- 年間計画:模試の日程、季節講習、重点的に取り組む科目や単元の大まかなスケジュールを決める

- 月間計画:各科目の進度、模試対策、復習のタイミングなどを設定

- 週間計画:具体的な学習内容と時間配分を決める(曜日ごとに重点科目を変えるなど)

計画作成時のポイントは以下の通りです。

2. 効果的な進捗管理の方法

- 毎週末に短時間の「進捗確認ミーティング」を行う

- 達成できた項目と未達成の項目を確認し、次週の計画を調整

- 学習記録ノートをつけ、学習内容や気づきを記録する

- 定期的に小テストなどで理解度を確認する

ある保護者の例では、リビングの壁に大きなカレンダーを貼り、子どもと一緒に色分けしながら学習計画を可視化していました。「見える化」することで、子どもも親も進捗状況を共有でき、適切なサポートが可能になったそうです。

3. つまずいたときの対応法

計画通りに進まないことは当然あります。そんなときの対応も事前に考えておきましょう。

- 原因を一緒に分析し、計画の修正や学習方法の見直しを行う

- 必要に応じて、家庭教師の一時的な利用や学校の先生への相談も検討

- モチベーション低下が原因なら、息抜きの時間を増やすなど柔軟に対応

- 一時的な停滞は誰にでもあるものと受け止め、焦らず対応する

計画は「完璧に守るべきもの」ではなく、「より効果的に学ぶためのガイドライン」です。状況に応じて柔軟に調整していく姿勢が大切です。

子どものモチベーションを維持するための工夫

長期間のモチベーション維持は塾なし受験の大きな課題です。親が子どもの意欲を支える方法や、スランプを乗り越えるためのアドバイスを紹介します。

1. 目標の可視化と小さな成功体験

- 志望校のパンフレットや写真を部屋に貼り、目標を視覚化する

- 短期目標(週単位、月単位)を設定し、達成感を味わう機会を増やす

- 成績が上がった科目や単元を具体的に褒め、自信につなげる

- 学習の進捗を視覚化するグラフやチャートを作成する

2. 適切な声かけとコミュニケーション

- 「頑張れ」より「どんな勉強をしているの?」と具体的に聞く

- 「結果」ではなく「過程」を褒める(「点数が良かったね」より「毎日コツコツ勉強したね」)

- 子どもの話に耳を傾け、悩みや不安を共有する場を作る

- 親自身も何か学んだり挑戦したりする姿を見せる

3. 息抜きとリフレッシュの大切さ

- 勉強漬けではなく、適度な息抜きの時間を確保する

- 家族での食事や外出など、リラックスできる環境を作る

- 運動や趣味の時間も大切にし、メリハリのある生活を送る

- 睡眠時間を確保し、体調管理に気を配る

ある保護者は「子どものモチベーションが下がった時、無理に勉強を促すのではなく、一緒に映画を観たり、好きな食事を食べに行ったりと息抜きの時間を作った」と言います。その結果、子どもは自ら「明日からまた頑張る」と前向きな気持ちを取り戻したそうです。

モチベーション維持のコツは、「勉強すること自体が苦痛ではない」と感じられる環境づくりです。適度な緊張感と、リラックスできる時間のバランスを大切にしましょう。

まとめ:塾なし高校受験で志望校合格を実現するために

本記事で紹介した塾なし高校受験の秘訣をおさらいします。

塾なし高校受験が向いている子どもの特徴

- 自学自習の習慣が身についている

- 学校の授業を最大限に活用できる

- 志望校との偏差値差が小さい(5以内が目安)

- 定期テストで安定して好成績を収める

塾なし高校受験の5つの秘訣

- 効率的な勉強法の確立

- 科目ごとの特性に合わせた学習法

- 短時間での集中力の高め方

- インプットとアウトプットのバランス

- 志望校の過去問と出題傾向の徹底分析

- 過去問の早めの入手と計画的な取り組み

- 出題傾向の科目別・単元別分析

- 弱点分野の特定と集中対策

- 自己分析と弱点克服の戦略

- 自分の学習スタイルの把握

- 苦手分野と向き合う勇気

- 得意科目をさらに伸ばす戦略

- 親子で作る理想的な学習環境と家庭サポート

- 集中できる学習環境の整備

- 適切な距離感でのサポート

- モチベーション維持のための工夫

- 模試を活用した定期的な実力チェックと軌道修正

- 適切な模試の選択と定期的な受験

- 結果の詳細分析と弱点把握

- 分析結果に基づく学習計画の修正

効果的な教材とリソースの活用

- 基礎〜応用までステップアップできる参考書・問題集

- 無料または低コストのオンライン学習コンテンツ

- トップ校を目指す場合の上級教材

親のサポート方法

- 年間・月間・週間の学習計画作成と進捗管理

- 子どものモチベーション維持のための声かけと環境づくり

塾なしでの高校受験は、決して簡単な道のりではありませんが、適切な方法と戦略で十分に実現可能です。大切なのは、子どもの特性を正確に把握し、その子に合った学習方法と環境を整えることです。

成功事例から学べるように、派手な勉強法や特別なテクニックよりも、基本を着実に積み重ねる姿勢が合格への近道となります。また、親子のコミュニケーションを大切にし、適度な距離感でサポートすることも重要です。

最後に、この記事の情報を参考にしながらも、お子さん自身の特性や状況に合わせて柔軟に対応することをおすすめします。すべての子どもに一律の方法が効果的なわけではありません。試行錯誤しながら、お子さんに最適な方法を見つけていってください。

塾に通わなくても、しっかりとした家庭学習と適切なサポートがあれば、志望校合格は十分に実現可能です。この記事が、塾なしで高校受験に挑戦するご家庭の力になれば幸いです。

お子さんの高校受験についてさらに詳しいアドバイスが必要な場合

地域や志望校によって受験事情は大きく異なります。より具体的なアドバイスが必要な場合は、お住まいの地域の教育委員会や志望校のホームページ、学校説明会などで最新情報を確認されることをおすすめします。また、必要に応じて学校の進路指導の先生に相談するのも良いでしょう。

塾なしでの受験は、お子さんの自立心と学習能力を高め、将来にわたって役立つ力を養う貴重な機会でもあります。ぜひ、この挑戦を通じて親子で成長していただければと思います。

子どもの可能性を信じ、適切なサポートで志望校合格を実現しましょう。