子どもの中学受験に全力を注いだおかげで、その努力が実って中学受験が無事!

合格して明るい春を迎えたはずなのに・・

頑張りすぎた反動で入学後に学習意欲が急降下してマンネリ化

周囲の優秀な同級生が多くて成績が伸び、自信を失ってしまった

そんな悩む我が子を見て「中学受験しなければよかった」と後悔する気持ちを抱えていませんか?

こちらをご覧ください。

| 区分 | 計 | 国立 | 公立 | 私立 |

|---|---|---|---|---|

| 在学者数(人) | 3,205,220 | 27,156 | 2,931,722 | 246,342 |

| 前年度からの増減 | -24,477 | -111 | -25,463 | 1,097 |

| 計に占める割合(%) | 100% | 0.85% | 91.47% | 7.69% |

引用:令和4年度学校基本調査調査結果のポイント(文部科学省)

私立中学校に通っている中学生の割合は全体の約7.7%です。

この全員が学校内で優秀な成績とはなりません。

同じ合格者であっても必ず、半数の3.8%が中以下の成績で、さらにその半数(1.9%)は下位25%となります。

だから、想像以上に「中学受験しなければよかった」と悩む家庭が多いことが想定されます。

本記事では、そんな中学受験後に子どもの変化に戸惑うお父さん、お母さんに向けて、現状を改善するための具体的な対応策と心構えをご紹介します。子どもの学習意欲を取り戻し、自己肯定感を育むためのヒントが満載しました。

「中学受験しなければよかった」と感じる瞬間とその本質

まずはせっかく難関校に合格したのに、入学後に子どもが別人のように変わってしまった——そんな経験をされている保護者は少なくないという現状を理解してください。

後悔しているお父さん、お母さんは想像以上にたくさんいます。

まずは、なぜそのような変化が起こるのか、その本質を理解することから始めましょう。

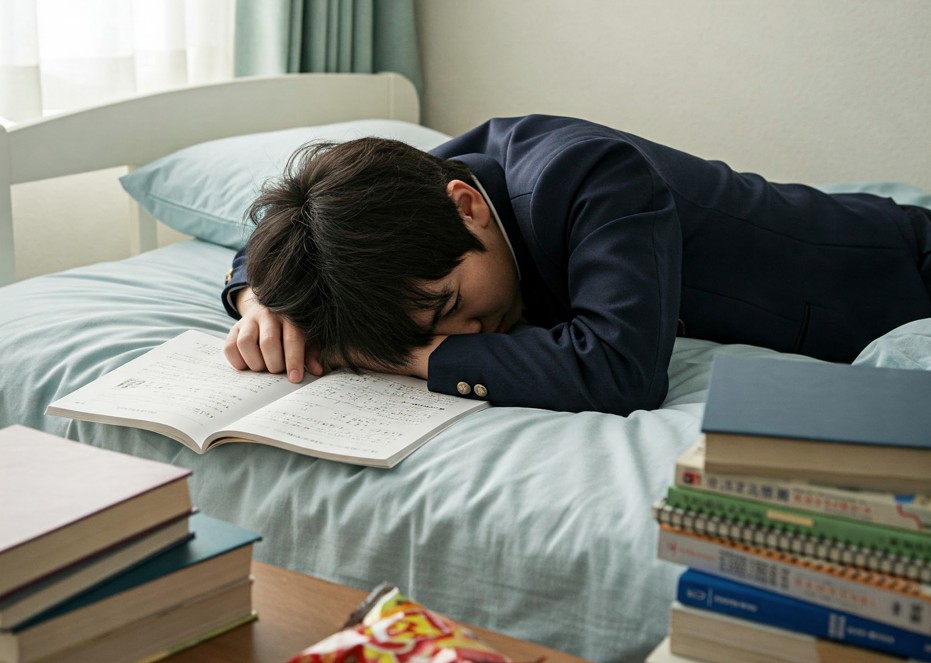

中学受験が子どもをダメにすると感じる状況

「勉強しなさい」と言わなくても自分から机に向かっていた子が、中学入学後に宿題すら渋るようになった。テスト前でも対策をしなくなり、成績表を見せたがらない…。こんな状況に直面すると、「中学受験が子どもをダメにしてしまったのでは?」と不安を感じるのは当然です。

実際に、学習塾の塾長をしている私に言わせれば、中学受験合格後に学習意欲が急低下するケースは珍しくありません。

これは単なる『怠け』ではなく、長期間のストレスによる『燃え尽き症候群』や、大きな目標達成後の『空虚感』が原因であることが多いのです。

親にとっては一流大学を卒業して安定した良い就職先が決まることがゴールと考えていても、社会を知らない子どもにとっては中学受験は人生で最初の大きな試練です。

受験期間中は「合格」という明確な目標があり、それに向かって努力を積み重ねてきました。しかし、その目標を達成した後に、新たな目標を見つけられないまま学校生活を送ることで、学習へのモチベーションが低下してしまうのはあるあるです。

子どもの様子に見られる変化のサイン

中学受験後の子どもに見られる変化には、以下のようなサインがあります。

学習意欲の急激な低下:自主学習をしなくなる、宿題を後回しにする

自己肯定感の低下:「自分はダメだ」「頑張っても無駄」という発言が増える

身体的な不調:頭痛や腹痛、不眠などの症状が現れる

感情の起伏:イライラや無気力が顕著になる

友人関係の変化:クラスメイトとの関係に悩む様子が見られる

これらのサインは、子どもからのSOSを求める心の声です。

そのうち元気になるだろうと突き放さず、早めに対応することが重要です。

中学受験後に子どもが壊れると感じる理由

中学受験を経て難関校に入学した子どもたちは、これまでとは全く異なる環境に置かれます。小学校では「クラスで一番」「上位グループ」だった子どもが、突然「平均以下」になることも珍しくありません。

実際に、過去に地元の公立小学校ではいつも上位の成績だった生徒が、難関中学に入学後、初めての中間テストでクラス内で中の下の成績を取ってきたことがあり、

塾に遊びに来た時に相談を受けた際、

「僕って思ってたより頭悪かったみたいやわ」

という言葉にショックを受けました。

「中学受験で子どもが壊れる」と表現されるこの現象は、自分はできるはずだという自己認識と実際の成績順位のギャップを受け入れられないことに対しての自信の喪失が大きな要因です。

さらに、これから6年間も続く厳しい環境を想像して、親の期待に応えられないかもしれないという不安とプレッシャーが子どもの精神的負担を大きくしてしまいます。

「中学受験しなければよかった」と思わないための対策は中学受験した人としなかった人の違いを客観視から

しかし中学受験後に子どもの問題に直面していても、適切な対応によって状況を改善することは十分に可能です。ここでは具体的な対応策をご紹介します。

まず大切なのは、「中学受験した子としなかった子、どちらが正解」という二項対立の思考から抜け出すことです。

両者には異なるメリット・デメリットがあり、それぞれの選択で成功している人は数多くいるため、どちらかが絶対に正解・不正解ということはありません。

中学受験組のメリット

– 早期から学習習慣が身につく

– 思考力・応用力が鍛えられる

– 良質な教育環境で学べる可能性が高い

結論から申し上げますと、中学受験には確かな教育的メリットがあります。それは単なる「良い学校に入る」ということだけではなく、子どもの将来の糧となる貴重な経験と能力を育めることです。

早期からの確かな学習習慣の定着

中学受験を経験した子どもは、小学校の段階から計画的に学習する習慣が身についています。「明日やろう」ではなく「今日やる」という姿勢や、「やらされる勉強」から「自分から取り組む学習」への意識変革は、受験の有無にかかわらず一生の財産となります。

例えば、中学受験経験者の多くは、夕方から夜にかけての「家庭学習の時間」が自然と身についており、この習慣は高校・大学受験、さらには社会人になってからの自己啓発にもつながっています。勉強のやり方を「知っている」というアドバンテージは、想像以上に大きいのです。

思考力・応用力が自然と鍛えられる効果

中学受験の問題は単なる暗記では太刀打ちできない思考力問題が中心です。「なぜそうなるのか」「どうすれば解決できるか」と考え抜く訓練は、論理的思考力や創造的な問題解決能力の土台となります。

中学受験で培った「考える力」は、予測不能な未来社会を生き抜くための最大の武器になります。

例えば算数の図形問題で培った空間把握能力は、デザインや設計、ビジネスモデルなどを考える際に非常に重要です。

また、国語の記述問題で磨いた論理展開力は、相手の言わんとする意図を正確に把握できたり、理解できない人に分かりやすく説明する時に重要なスキルになります。

このように考えると、様々な学問分野や実社会での課題解決に応用できる基盤を築くことができるのが中学受験の大きなメリットになります。

良質な教育環境がもたらす長期的な影響

難関中学に入学できたということは、知的好奇心旺盛な同級生や、教育熱心な教師陣に囲まれる環境を得たということです。今は周囲の優秀さに圧倒されているかもしれませんが、この「良質なライバル」の存在こそが、お子さんの成長を促す最大の刺激となります。

「鉄は鉄をもって研ぐ」という言葉がありますように、切磋琢磨できる環境は何物にも代えがたい財産です。さらに、多くの中高一貫校では探究学習や国際交流などの独自のカリキュラムを通じて、公立校では得難い多様な経験の機会を提供しています。

今は大変でも、適切なサポートでこれらの経験がいつか必ず花開く時が来ます。

だからどうか安心してください。子どもの現在の苦戦は、将来のための大切な成長過程なのです。

どっしりと構えて見守りながら、適切なサポートを続けていきましょう。

非受験組のメリット

– 精神的なプレッシャーが少ない

– 地域での人間関係が継続する

– 多様な体験をする時間的余裕がある

「中学受験しなければよかった」と悩まれている今、もしかしたら「受験をしなかった道」についても考えてしまうことがあるのではないでしょうか?お子さんの変化に戸惑い、別の選択をしていれば良かったのかと自問自答される気持ちもよく理解できます。

結論から申し上げますと、中学受験をしない選択にも明確な価値があります。それは決して「消極的な選択」ではなく、お子さんの健やかな成長を支える積極的な教育観に基づくものなのです。

ここでは、中学受験をしなかった場合のメリットを詳しくご紹介します。これは決してあなたの選択を否定するものではなく、教育には多様な正解があることをお伝えするためのものです。

心の余裕を育む精神的プレッシャーの軽減

非受験組のお子さんたちは、小学校高学年という人格形成の重要な時期に、過度な競争やプレッシャーから解放された環境で過ごせます。「テストの点数」ではなく「好奇心」に導かれた学びを経験できることは、学習への本質的な意欲を育む上で非常に大切です。

例えば、公立中学に進学したC君は、小学校時代にプレッシャーを感じることなく自分のペースで学習を続けた結果、「勉強嫌い」になることなく中学校でも意欲的に授業に取り組んでいます。

高校受験を迎える際にも、「やらされる勉強」ではなく「自分のための学び」という意識で臨めるのです。

お子さんによっては、競争的な環境よりも、ゆったりとした環境の方が才能を開花させるケースも少なくありません。この心のゆとりこそが創造性の源泉となることもあるのです。

地域の絆が育む豊かな人間関係の継続性

地元の公立中学に進学することで、小学校からの友人関係や地域とのつながりが自然と継続します。多様な背景を持つ友人との関わりは、社会性や共感力を育む貴重な機会となります。

「同じ地域で育つ」という経験は、地域社会への帰属意識や安心できる場所があるという心の拠り所を育みます。公立中学では、学力だけでなく多様な特性や才能を持つ友人と出会うことで、「違い」を受け入れる寛容さや、自分とは異なる価値観を理解する力が自然と身についていきます。

私自身の経験では、難関の私立中学校は良くも悪くも成績が全ての基準になることがよくあります。

そのため、成績が悪くなると自分の居場所がなくなる気持ちになります。

しかし、公立中学校では、成績は評価の1つにすぎません。

勉強ができなくても、スポーツができる、音楽が得意、共通の趣味のある気心の通じた友人がいる、こういったことも受け入れられます。

そういった経験が価値観の多様性を育みます。

豊かな人間性を育む多様な体験の時間的余裕

非受験組のお子さんたちは、受験勉強に費やす時間を、スポーツや芸術、読書、友人との交流など、多様な体験に充てることができます。この「体験の多様性」こそが、将来の創造性や人間的な豊かさの源泉となります。

例えば、小学生の間に地域のスポーツクラブに熱中できたおかげで、チームワークの大切さや努力の価値を体得したD子さんは、中学校でもその経験を活かしてリーダーシップを発揮しています。また、趣味の読書に多くの時間を費やせたE君は、豊かな語彙力と想像力を備え、国語や社会で高い評価を得ています。

「勉強だけができる人」よりも「多様な経験を持つバランスの取れた人」の方が、変化の激しい現代社会では重宝されることも多いのです。

だからどうぞご安心ください。

教育に「唯一の正解」はなく、どの道を選んでも素晴らしい成長の可能性があります。

大切なのは、お子さんの個性や特性を理解し、その子に合った環境を整えることです。今は苦しい時期かもしれませんが、お子さんと共に歩む日々が、必ずお子さんの未来を切り拓く力になります。

教育の専門家として言わせてもらえば、どちらの道を選んでも、その後の努力と適応力によって子どもの将来は大きく変わります。中学受験の有無が人生を決定づけるわけではありません。

生徒の親御さんのB子さん(42歳・専業主婦)は双子の男児を育てており、一人は中学受験をし、もう一人は地元の公立中学へ進学しました。「どちらも異なる課題に直面していますが、それぞれの環境で成長しています。比較するのではなく、それぞれの子に合った支援をすることが大切だと実感しています」と語っておられましたが、まさにそのとおりです。

子どもの学習意欲を回復させる具体的アプローチ

以上の点を踏まえたうえで、子どもの学習意欲を取り戻すためには、以下のアプローチが効果的です。

1. プレッシャーを一度取り除く:「合格したのだから一息つこう」と伝え、心の余裕を作る

2. 小さな目標設定:大きな目標ではなく、日々達成可能な小さな目標を一緒に設定する

3. 得意科目から取り組む:苦手科目ばかりに注目せず、得意科目の学習から始める

4. 学習方法の見直し:これまでの勉強法が合わなくなっている可能性を考慮し、新しい方法を試す

5. 専門家のサポートを求める:必要に応じて、学習カウンセラーや教育コーチに相談する

中学受験も指導してきた経験から言わせてもらうと、学習意欲を取り戻す効果的な方法は、『安心できる環境』と『1科目に集中して結果を出して自信を取り戻すこと』です。

親の目から見ると、たった一度の挫折だとしても、合格後に授業についていけなくなる子どもにとっては大きな挫折に感じます。

そういった気持を理解してあげてください。

そのうえで、ただガムシャラに取り組むのではなく、より効率的な方法があることに気づける良いチャンスです。この時期にいかに自分自身と向き合い、自分に合った学習スタイルを見つけられるかが重要です、と私はいつもアドバイスしています。

親子関係の修復と信頼回復のポイント

学習面での課題解決と同時に、親子関係の修復も重要です。

無条件の愛情表現:成績に関係なく子どもを受け入れる姿勢を示す

傾聴の時間を作る:子どもの話をじっくり聞く時間を意識的に設ける

成績以外の成長に目を向ける:部活動や趣味、友人関係など、学業以外の成長を評価する

親自身のケア:親のストレスや不安が子どもに伝わることを意識し、セルフケアを怠らない

親が焦ってしまうのが非常に良くないことです。

焦って子どもに対して、

『あんた!こんな成績でこれからどうするの!』

と怒鳴ってしまっては、信頼関係が崩壊します。

成績が悪いことに一番焦っているのは子どもです。

真面目な子ほど顔には出さず、内面に親への不信溜め込んで、いつか爆発させてしまいます。

だから、まずは親が落ち着きましょう。

そのうえで、危機感を抱きながらも、成績が下がった原因を話し合って冷静にどう対処するのか考えましょう。

そのための土台となるのが『親子で話し合える環境作り』です。

年頃の男の子は親と話さないなんてこともよくあります。

そうならないよう何でも話し合える関係を作っておくことが実はとても大切です。

ある生徒の親御さんは(45歳・パート勤務)は、毎週金曜日の夕食後に「今週あったいいこと会議」を続けていました。

その結果、難関私立中学校に合格した息子さんが中学入学後に成績不振に陥ったとき、成績に関係なく、その週にあった小さな成功や楽しかったことを家族で共有する時間を持つことができ、

「この習慣があったおかげで、息子との会話が増え、中学生活のストレスを把握できるようになり、少しずつ学習への意欲も戻ってきました」

と効果を実感しています。

「中学受験しなければよかった」という後悔から脱出するための心構え

親自身の心構えも、状況改善のカギとなります。

後悔という負の感情から抜け出し、前向きな姿勢で子どもをサポートするためのヒントをご紹介します。

中学受験は後悔の嵐と感じる親の心理

「中学受験をさせたことで子どもを苦しめているのではないか」

「自分の判断が間違っていたのではないか」

—このような後悔の感情は、子ども以上に親を苦しめることがあります。

親の後悔の感情は子どもにも伝わり、自分ががんばれば親は後悔しなくなるはずだ、と考える傾向があります。

その結果、子どもがさらなるプレッシャーを感じて自分を追い込んでしまうことはよくあります。

そのため、まずは親自身が自分の決断を受け入れ、変えられない過去を後悔するよりも、現状に向き合う姿勢を示すことが重要です。

中学受験をしない勇気と選択の多様性を理解する

「中学受験をしない勇気」という言葉があるように、子どもの性格や学習スタイルによっては、中学受験が最適な選択ではない場合もあります。大切なのは、一人ひとりの子どもに合った教育環境を選ぶことです。

政府の教育審議会でも同じようなことが議論されています。

子供一人一人の特性や学習進度,学習到達度等に応じ,指導方法・教材や学習時間等の柔軟な提供・設定を行うことなどの「指導の個別化」が必要である。

教師が子供一人一人に応じた学習活動や学習課題に取り組む機会を提供することで,子供自身が学習が最適となるよう調整する「学習の個性化」も必要である。

私の塾の生徒の中にも、上の子には中学受験を勧めましたが、下の子は別の教育方針を選んだという家庭がたくさんあります。

それは親が矯正するのではなく、個性と適正によって考えた結果と話されていました。

「子どもによって合う環境は異なります。『みんながやっているから』ではなく、その子に最適な選択を考えることが大切だと実感しています」

中学受験でその後の人生が決まるわけではない

多くの親が陥りがちな誤解は、「中学受験の結果がその後の人生を決定づける」という考え方です。しかし、実際には中学・高校時代は人生の一部に過ぎず、その後の選択肢は無数に存在します。

中学受験で進学校に入学した子ほど、難関大学に合格する割合が高くなることは、ある意味、正しいです。

しかし、それはマクロ的な統計データであって、ミクロ、つまり個々の生徒においては必ずしもそれが正解とは限りません。

勉強を強制されたレールに乗って、競争に勝ち抜くことを楽しめる子どもばかりではありません。

自分の意思と自由な環境で好きに勉強することで、学ぶ楽しさに目覚める子もたくさんいます。

中学受験しなければよかったと後悔した場合には、公立に戻るも良し、そのまま在籍した状態で自分のペースで学習を続けるも良し。

まずは、学校というレールに必ず乗らなければいけないという意識を外しましょう。

「中学受験しなければよかった」と思う親のための長期的視点

最後に、現在の困難を乗り越え、長期的な視点で子どもの成長をサポートするためのヒントをご紹介します。

優秀な環境での成績不振への対処法

難関校に入学後、周囲の優秀な生徒たちの中で成績が振るわない場合の対処法について。

1. 比較の罠から抜け出す:他の生徒との比較ではなく、子ども自身の成長に焦点を当てる

2. 学校のサポート制度を活用:多くの難関校には補習制度や個別相談の機会がある

3. 学習方法の見直し:これまでの勉強法が通用しない場合、新たな学習戦略を模索する

4. 外部リソースの活用:必要に応じて、個別指導や学習塾のサポートを検討する

5. 進路変更の選択肢も視野に:極端な場合、転校や他の教育機関への移行も選択肢として考慮する

20年以上、塾講師をしていると、私立中学校に入学した後に成績不振に陥っている生徒の特徴にいくつかのパターンが見えてきます。

1、合格後から気が抜けて、数カ月間勉強しなくなるため、最初の時点で出遅れて6年間、その差を埋められないケース

2、小学校までの『丸暗記』型の学習法から抜け出せていないケース

3、膨大な宿題の量をこなすことに精一杯で弱点を克服できないケース

それぞれ、対策が異なります。

合格した直後の1週間ぐらいはゆっくりしても良いですが、学習習慣を維持して、少しでも先取りできれば、高校卒業までの6年間はイージーモードになります。

まさに入学直後の数ヶ月こそ、その後、後悔するかどうかの大きな境目です。

次に、丸暗記ではなく、理論を理解したうえでの記憶するようにしましょう。

丸暗記だと少し応用されただけで、問題が解けなくなります。

課題の根幹は何かを常に意識して勉強するクセを付けましょう。

進学校の中には、膨大な宿題で生徒に自由を与えないという学校がマレにあります。

そういう場合は、教師に直談判するしかありません。

まずは現状を伝えたうえで、課題をこなすことより、弱点を克服できるよう相談しましょう。

中学受験しなくて後悔するケースとの比較

「中学受験しなければよかった」と感じる一方で、「中学受験しなくて後悔した」というケースも存在します。両者を比較することで、より客観的な視点を得ることができます。

中学受験しなくて後悔するケース

– 高校受験で苦労する

– 学習習慣が身につかず、大学受験で苦戦する

– 刺激の少ない環境で学力が伸び悩む

「中学受験させて良かったのかな」と不安を感じる一方で、「もし受験させなかったら」という思いも頭をよぎりませんか?実は中学受験をしなかった道にも、別の形の課題や後悔が生じることがあります。

結論から申し上げますと、中学受験をしなかった場合にも、後々になって「あの時、受験させておけば」と感じる場面が訪れることがあります。もちろんこれは可能性の話であり、全ての方に当てはまるわけではありません。

ここでは、中学受験をしなかった場合に生じうる課題を3つの視点からご紹介します。これは決してあなたの選択を肯定するためではなく、教育選択のバランスの取れた見方をお伝えするためのものです。

高校受験の壁に直面する可能性

中学受験をしなかったお子さんは、高校受験という大きな関門を必ず通過する必要があります。公立中学では、高校受験に向けた指導が一斉授業の中で行われるため、お子さんの学力や理解度に合わせたきめ細かな対応が難しい場合があります。

例えば、大阪府の公立トップ高校を目指していたA君は、中学2年生から塾通いを始めましたが、すでに中学受験組との学力差を感じ、高校入学後も追いつくために多大な努力を強いられました。

「小学生の頃から計画的に学んでいれば、こんなに苦労しなかったかも」と呟いていました。

特に難関高校を目指す場合、中学受験組との学力差を痛感し、短期間での挽回に苦労するケースは少なくありません。この時期の挫折感は、お子さんの自己肯定感にも影響を与えることがあります。

学習習慣の構築が遅れるリスク

中学受験を経験していないと、「計画的に学習する習慣」や「自分で考えて解決する力」の形成が遅れることがあります。特に、小学校時代に家庭学習の習慣が身についていないと、中学校の急増する学習量に対応できず、徐々に学力差が開いていくことも。

「明日でいいや」「テスト前だけ勉強すればいい」という姿勢が身についてしまうと、大学受験などより高度な学習場面で大きな壁にぶつかることがあります。特に早慶や国公立大学などの難関大学を目指す場合、中学時代からの地道な積み重ねが重要であることは否めません。

公立中学から有名私立高校に進学しました生徒も、周囲の中学受験組との学習習慣の差に驚き、高校1年生の段階で大きく出遅れてしまったといいます。

知的刺激の不足による伸び悩み

地域によっては、公立中学の学習環境が必ずしも高い知的刺激を提供できないことがあります。特に学力層が広い学校では、授業の進度や内容が平均的な水準に合わせられるため、学力の高いお子さんが物足りなさを感じるケースも。

「もっと難しいことを学びたい」「深く探究したい」という知的好奇心が満たされないと、せっかくの能力が十分に開花しないこともあります。異なる視点や発想に触れる機会も限られ、視野の広がりに影響することもあるでしょう。

ある生徒の母親は「息子は小学校では『できる子』でしたが、公立中学では物足りなさを感じていたようです。もっと刺激のある環境を用意してあげられていたら」と振り返っています。

もちろん、これらの課題は必ずしも全てのお子さんに当てはまるわけではありません。公立中学から素晴らしい成長を遂げるお子さんも大勢いらっしゃいます。

大切なのは、どんな選択にも光と影があることを理解し、お子さんの現在の状況に最適な支援を考えることです。どうぞ自分の選択を責め続けることなく、今のお子さんに必要なサポートを考えていきましょう。

中学受験して後悔するケース

– 学習への圧力で意欲が低下する

– 周囲との比較で自信を失う

– 勉強以外の経験が不足する

お子さんの中学受験が合格という結果に終わったものの、入学後の変化に戸惑われているのではないでしょうか?「これが合格の先にあった現実なの?」という思いで胸が痛む日々を過ごされているかもしれませんね。

結論から申し上げますと、中学受験をして後悔するケースには明確なパターンがあります。あなたが今感じている違和感や不安は、決して特別なものではなく、多くの保護者が経験する共通の課題なのです。

ここでは、中学受験後によく見られる3つの課題について詳しくご説明します。これらを理解することで、お子さんの現在の状況をより客観的に捉え、適切なサポートの糸口が見つかるかもしれません。

過度な学習プレッシャーによる意欲の急降下

中学受験を乗り越えたお子さんの多くが、入学後に「燃え尽き症候群」とも呼べる状態に陥ることがあります。小学校時代の膨大な学習量と緊張感が、合格という目標達成と同時に一気に解放され、学習への意欲が急降下してしまうのです。

例えば、名門校に合格したA君は、入学後わずか2ヶ月で宿題を忘れることが増え、「もう勉強したくない」と漏らすようになりました。小学3年生から受験勉強に打ち込み、毎日5時間の学習を続けてきた反動が、合格後に一気に表れたのです。

この現象は「中学受験ロス」とも呼ばれ、特に真面目で努力家のお子さんほど経験しやすい傾向があります。長期間の緊張状態から解放された心と体が、自然と休息を求めるサインとも言えるでしょう。

「せっかく合格したのに、こんなはずじゃなかった」と感じられるかもしれませんが、これは多くのお子さんが通る道であり、適切なケアと時間によって回復可能な一時的な状態です。

優秀な集団の中での自己肯定感の低下

難関中学に入学すると、それまで「クラスで一番」「学年トップクラス」だったお子さんが、突然「平均以下」の立場に置かれることがあります。周囲の優秀さに圧倒され、自分の存在価値を見失ってしまうケースも少なくありません。

B子さんは小学校では常に上位3番以内の成績でしたが、難関女子中に入学後の最初のテストで下位3分の1に入ってしまいました。「私って頭悪いんだ」「みんなに追いつけない」と自己肯定感が急激に低下し、登校渋りの兆候まで見せるようになったのです。

中学受験組の学校では、似たような高い学力をもつ生徒が集まるため、相対的な位置づけが大きく変わります。この環境変化に適応できず、「自分はダメな人間だ」という誤った自己認識に陥ってしまうリスクがあるのです。

この時期のお子さんには、「順位」ではなく「成長」に目を向けるよう促し、小さな成功体験を積み重ねることで自信を取り戻せるよう支援することが大切です。

全人的成長を阻む経験不足のリスク

中学受験に向けた集中的な学習時間の確保のため、スポーツや芸術、地域活動などの多様な経験機会が限られてしまうことがあります。これが中学入学後の人間関係形成や、学業以外の場面での自己表現に影響することも。

C君は受験のため小学3年生から習い事をすべて辞め、週末も塾と自宅学習に費やしてきました。難関中学に合格したものの、クラスメイトとの会話で話題についていけなかったり、体育の授業で運動能力の低さを痛感したりと、学業以外の面での不安を抱えるようになったのです。

「勉強だけができる子」より「バランスの取れた子」の方が、思春期の人間関係や自己肯定感の形成において有利に働くことも少なくありません。また、多様な経験こそが、創造性や問題解決能力、レジリエンス(回復力)を育む土壌となることも研究で明らかになっています。

ただ、このような経験不足は、中学入学後に積極的に新しい活動に挑戦することで十分に補うことができます。部活動や学校行事、休日の家族活動など、学業以外の経験を意識的に増やしていくことが効果的です。

どうかご安心ください。今お子さんが直面している困難は、成長過程における一時的な通過点に過ぎません。後悔の気持ちに囚われず、今この瞬間からできるサポートに目を向けることで、お子さんの状況は必ず改善していきます。

何より大切なのは、お子さんを無条件に受け入れ、その成長を温かく見守る親の存在です。「合格」や「成績」という結果ではなく、お子さんの笑顔や心の健康を第一に考え、共に歩んでいきましょう。

どちらの選択にも一長一短があります。重要なのは、選んだ道でいかに子どもを支援できるかです。

子どもの人生が狂ったと感じたときの冷静な対応

「中学受験で人生が狂った」と感じるほどの危機的状況に直面した場合の対応策

1. 専門家への相談:スクールカウンセラーや教育心理士など、専門家のサポートを求める

2. 親子での対話:オープンな対話を通じて、子どもの本音を引き出す

3. 休息の時間を設ける:一時的に学業のプレッシャーから解放される時間を作る

4. 代替案の検討:現状が極めて深刻な場合、教育環境の変更も選択肢として考慮する

K子さん(46歳・自営業)の娘は、難関中学入学後に不登校になりました。「最初は『中学受験させなければよかった』と後悔の日々でしたが、娘と向き合う中で、彼女に合った別の道を見つけることができました。今は別の学校で生き生きと学んでいます」と話します。

親子の話し合いで解決できれば良いですが、難しい場合はスクールカウンセラーなどの専門家への相談も真剣に検討してください。

昭和や平成の価値観で子どもにゴリ押しして潰してしまっては元も子もありません。

中学受験しなければよかったと後悔しないための心構え

最後に、「中学受験しなければよかった」という後悔を乗り越えるための心構えをまとめます。

1. 過去の決断を責めない:当時はベストと思える選択をしたことを自分自身に言い聞かせる

2. 今できることに集中:後悔よりも、現状でできる最善の対応を考える

3. 柔軟な姿勢を持つ:状況に応じて教育方針を調整する柔軟性を持つ

4. 成功の定義を広げる:学業成績だけでなく、人間的成長や幸福感も「成功」と捉える

5. 長期的視点を持つ:中学時代の挫折が将来の糧になることも少なくない

教育の成功とは、子どもが自分らしく幸せに生きる力を身につけることです。中学受験はあくまでその過程の一部に過ぎません。大切なのは、どんな環境でも子どもの自己肯定感と学ぶ意欲を育み、将来の可能性を広げることです。

せっかく私立の学校に合格させたのに・・

といった固定観念を外して、子どもにとって最善は何かを考えてみるようにしてください。

まとめ:子どもと共に成長する姿勢で「中学受験しなければよかった」の後悔を乗り越える

中学受験後に子どもの変化に戸惑い、「中学受験しなければよかった」と感じることは決して珍しくありません。しかし、そのような後悔の感情に囚われることなく、現状を客観的に見つめ、適切な対応を取ることで状況は必ず改善します。

本記事でご紹介した対応策を参考に、お子さんの状況に合ったアプローチを見つけてください。そして何より、親自身が心の余裕を持ち、子どもの成長を長期的な視点で見守ることが大切です。

子どもの教育に「これが正解」という唯一の道はなく、それぞれの子どもに合った多様な選択肢があることを忘れないでください。子どもと共に成長し、学び続ける姿勢こそが、「中学受験しなければよかった」という後悔を乗り越える鍵となるでしょう。

お子さんの教育や進路について悩まれている方は、ぜひ専門家のカウンセリングも検討してみてください。一人で抱え込まず、適切なサポートを受けることで、お子さんとの関係も改善し、より良い教育環境を築くことができるはずです。