学歴なんて本当に意味あるの?

大学にいかなくても幸せな人っていっぱいいるじゃん

塾講師をやっていると年に1度はこのような疑問?悩み?をぶつけてくる生徒がいます。

ハッキリ言って、こういう疑問を持つ子は、単に勉強に対するやる気を見失っているだけです。

大学受験までの長い期間頑張ってきて、

ストレスやスランプから勉強から逃げたいという思いが強くなった時に出てくる発言です。

しかし、この疑問をぶつけられた際、

適当に答えるか、腹落ちしてモチベーションを復活させられる回答するかで、

受験の合否に大きく影響します。

だから、「なぜ勉強する必要があるのか」

を子どもから尋ねられた先生や親はできるかぎり、

逃げることなく面と向かい合って正しく対応できるようになりましょう。

この記事では、

学歴が人生に与える影響を具体的に掘り下げ、

高校生やその親にとって勉強の意味を再発見するヒントをお届けします。

これを読めば、

子どもから「なぜ勉強するのか」と質問された際に、

明確な答えが見つかるはずです。

学歴の価値は時代と共に変わるのか?

学歴の価値は時代によって変わるものの、今なお重要視される要素のひとつです。

特に、日本では履歴書に学歴を書く文化が根強く残っており、最終学歴となる学校がその人の努力や能力を象徴すると捉えられることがあります。

「学歴偏重社会」と揶揄されることもありますが、現実問題として学歴が人間関係や職場での第一印象や仕事のチャンス、異性との巡り合いに影響を与える場面も多いのです。

まずは学歴が人生に与える影響を見ていきましょう。

学歴が人生に与える具体的な影響

仕事の選択肢と収入への影響

非常に残酷なことを言います。

学歴が高いと、応募できる企業や選べる仕事の幅が広がります。

たとえば、大手総合商社や業界最大手の会社、世界的な一流コンサルティング会社などでは、採用時の書類選考で一定水準以上の大学で足切りをしているとはよく言われています。

名前は言えませんが、

世界的に有名な某コンサルティング会社では、

旧帝大、早慶上智、ICU以上が足切りラインと言われています。

また、学歴フィルター42校

【旧帝大】

北海道大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、大阪大学、京都大学、九州大学

【関東の国公立大学】

東京科学大学(東京工業大学、東京医科歯科大学)、一橋大学、筑波大学、東京外国語大学、お茶の水女子大学、電気通信大学、東京都立大学、東京農工大学、横浜国立大学、横浜市立大学、埼玉大学、千葉大学

【首都圏の私立大学】

早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、国際基督教大学(ICU)、学習院大学、明治大学、東京理科大学、青山学院大学、中央大学、立教大学、芝浦工業大学、法政大学

【名古屋の国公立】

名古屋市立大学

【関西の国公立大学】

大阪公立大学(大阪府立大学、大阪市立大学)、神戸大学、大阪大学(大阪外国語大学)、奈良女子大学

【関西の私立大学】

立命館大学、同志社大学、関西学院大学、関西大学

学歴で足切りがあるなんて酷い

そう思う気持ちは理解できます。

実際に、学歴フィルターが明らかになった企業が叩かれたことも過去にありました。

しかし、企業側の視点でみると、ある意味やむを得ないことでもあります。

企業としては限られた時間とリソースの中で優秀な人材を効率的に選びたいと考えるためです。

その結果、学歴の高い人ほど、優秀であるという推定が働くので、書類選考を通過しやすくなり、職業選択の幅が広がるという現実があります。

もちろん、標準レベル以下の大学でも優秀な人がいることは理解しています。

しかし、確率で考えた際に、やはり一定の学歴以上に絞ったほうが、優秀な人材と出会いやすくなるのも事実なんです。

さらに、学歴は収入にも直結する場合が多いです。

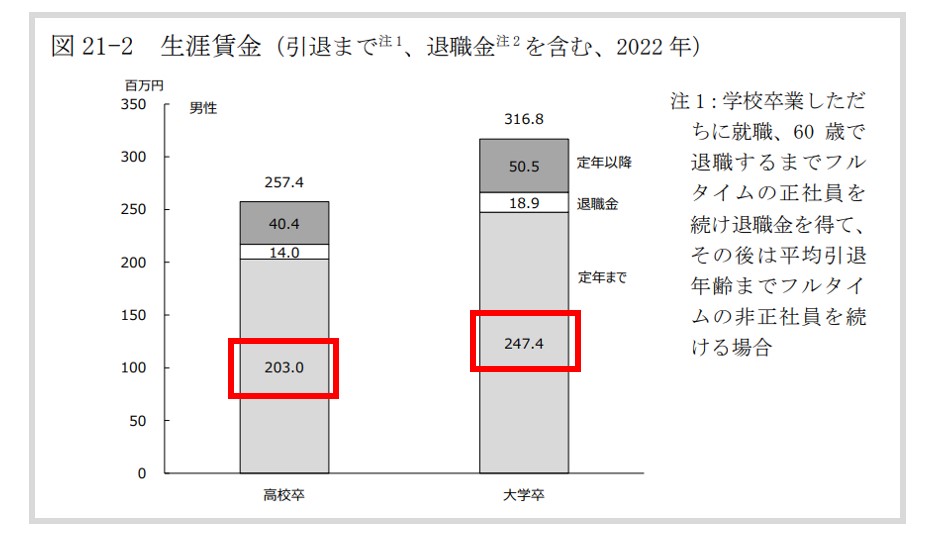

独立行政法人労働政策研究・研修機構の発表している「ユースフル労働統計2023」の調査によれば、高卒と大卒の生涯年収には4,400万円規模の差が生じるというデータがあります。

この調査では、高卒の生涯年収が約2億300万円、大卒が約2億4700万円とされており、この差は進学による投資効果を如実に物語っています。

特に、専門職や高いスキルを求められる職種では、学歴の高い人が有利なポジションに就くことが多く、収入面での恩恵もさらに大きくなります。

具体例を挙げると、医師や弁護士といった職業はその代表格です。医師になるには医大への進学が必須であり、その道を歩むことで30代で年収が2,000万円を超える人もいます。

開業医ともなれば年収1億円プレーヤーも大勢います。

また、トップランクのビジネススクールを卒業して外資系企業に就職すると年収も跳ね上がります。

このように、高い学歴は収入面での安定や成功の土台となっているのは紛れもない事実です。

一方で、学歴が低い場合、企業側の応募条件に入れず、応募できる職種が限定されることが多く、収入の上限が低くなりがちです。

たとえば、高卒の求人は製造業やサービス業が多く、収入の上昇が難しい場合があります。

そのため、学歴の差が生涯にわたる収入や生活の質に長期的な影響を与えるのは避けられません。

このように、学歴はただの肩書きではなく、将来的な仕事の選択肢や収入を大きく左右する要素です。

努力して学歴を手に入れることは、自分の人生を豊かにするための重要な投資といえるのは間違いないでしょう。

学歴がもたらす人脈と環境

大学に進学すると、同じ興味や目標を持つ多くの友人や先輩と出会います。こういった人たちとの関係が、その後の人生で大きな助けになることがよくあります。

たとえば、大学で一緒に勉強した友人が、将来のビジネスパートナーや頼りになる相談相手になることがあります。

具体例として、大学のサークル活動やゼミで知り合った友人との関係が、社会人になったときに仕事を提供してくらり、逆に自分にできない仕事を引き受けてくれたりと、役立つ場合などはよくあります。

ある会社などは企業内に学閥ができており、特定の大学出身であると入社しやすくなっているなどもあります。

このように、大学時代のつながりが予想外の形で将来の選択肢を広げることがあります。

また、大学には「同窓会」や「OB・OGネットワーク」と呼ばれる仕組みがあります。たとえば、有名な大学を卒業した人たちは、同じ大学出身者同士で自然と助け合う文化があることが多いです。

Bさんという女性は、就職活動中に出身大学のOBと話す機会があり、そのアドバイスを参考にして第一志望の企業に内定しました。こうした同窓ネットワークは、社会に出た後も強力なサポートを提供してくれるということもよくあります。

さらに、大学時代に得られる「環境」も重要です。

レベルの高い大学ほどでは、教授や講師も第一線で活躍する専門家であることが多く、教え方の上手な教授が多い傾向にあります。そのため、学びにつながりやすく自分の考え方や視野が広がりやすいのもあるあるです。

大学で作る友達や人脈は、学生生活の楽しさだけでなく、未来を支える大切な資産になります。

大学進学を目指すことで、こうした豊かな人間関係を築くチャンスを得られるのです。

見えない学歴のメリットは錯覚資産を持てる(信頼性や社会的地位)

学歴は、直接的には形として見えないけれど、信頼性や社会的な評価に大きな影響を与えることが非常に多くあります。

高校生にとっては少しイメージしづらいかもしれませんので、具体的な例を挙げて説明します。

たとえば、

こんなシチュエーションを考えてみてください。

家庭教師の先生を選ぶ際、東京大学の学生と地方の名も知らない私立大学の学生の場合、

どちらを選びますか?

難しい仕事を依頼する時、東京大学卒業の人と地方の名も知らない私立大学卒業の人、

どちらに依頼したいですか?

どちらも、大多数の方が[東京大学]と答えました。

その理由は、

東京大学=日本一優秀

というイメージがあるからではないでしょうか。

東京大学が日本一優秀な大学であることは否定しようのない事実です。

しかし、それはあくまで

『受験勉強における偏差値の高さ』

を表しているのであって、

東京大学の卒業生がすべての仕事を誰よりもパーフェクトにできるというわけじゃないんです。

また、卒業して10年も20年も経過すると、

卒業した大学よりも社会人でどんな経験をしてきたのかということのほうがはるかに重要になってきます。

しかし、

それはわかっていても

東京大学=日本一優秀

というイメージは生きている限りずっと残り続けるんです。

例えば

リーダー候補を選ぶ会議で「この人は○○大学出身だから、しっかりと物事を考えられるはずだ」と評価されることがあります。

これは、学歴がその人の能力や性格を間接的に証明する「看板」の役割を果たしているのです。

また、実際に学歴が高いと、周りから相談を受けたり、頼られたりする場面が増えることもあります。

このように、学歴の高い人は、自然と「頼れる人」「話を聞いてみたい人」として見られることが多いのです

さらに、学歴は社会的な地位にも影響を与えることがあります。たとえば、テレビで専門家としてコメントをする人が「○○大学卒の教授」などと紹介されることがよくありますね。これは、その人の学歴が「この人は信頼できる情報を持っている」と視聴者に伝える役割をしているのです。

このように社会に出てからも、転職や仕事などのチャンスをもらいやすく、

その結果、仕事の実践経験が高まり、年収も上がりやすくなります。

これが【錯覚資産】です。

最後に入社後の話をしましょう。

たとえば、初めて配属された職場で、「○○大学出身の新人です」と自己紹介したとします。

このとき、出身大学が知られている場合、上司や同僚から「この人はしっかりした教育を受けてきたんだな」と信頼されやすくなります。

逆に、聞いたことのない大学の場合、そうした信頼を得るのに時間がかかる場合もあります。

このような微妙な違いが、キャリアの最初の数年間に影響を与えることも少なくありません。

意外かもしれませんが、

学歴なんか関係ないと声を上げている人ほど学歴を見て人を判断していることが多々あります。

高校生のあなたがこれを聞くと、「学歴だけでそんなに評価が変わるの?」と思うかもしれません。

でも、学歴はその人の過去の努力や可能性を証明する「見えない武器」なのです。勉強を頑張ることで、将来こうした信頼や社会的な評価を得られるかもしれないと考えると、少しやる気が湧いてきませんか?

他人からの評価が高くなり、自分に自信を持ちやすくなる

高い学歴を持つことは、ただ社会的に評価されるだけでなく、自分自身の自信を深める大きな要素になります。

高校生の皆さんにとっては少し先の未来かもしれませんが、具体例を通してイメージしてみましょう。

たとえば、難関大学に合格したとします。

合格通知を手にした瞬間、「自分はこれだけの努力を積み重ねてきたんだ」という達成感に包まれるはずです。この達成感は、「自分ならやればできる」という自信につながり、その後の人生で大きなモチベーションになります。

自分に自信のある人は、生まれつき自信があるのではなく、困難なも目標を一つ一つ達成していくことで、自分に対する信頼感を高め、難しい挑戦にも臆せず向き合える力を育んでいるんです。

また、高い学歴を持つことで、周囲からの評価も自然と高くなります。

たとえば、親戚の集まりで「○○大学に受かったんだって!」と言われたり、友人から「どうやってそんなに頑張れたの?」と聞かれることが増えるかもしれません。こうした場面での周囲の尊敬の目は、自分の努力を認めてもらった証拠であり、他社からの高評価が続くと自己肯定感もさらに高まっていきます。

さらに、社会に出ると「学歴」が一種の信頼の基準として働くことがあります。

たとえば、大学の卒業生という理由だけで、「この人は努力ができる人だ」と思われることがあるのです。これにより、初対面の人から好印象を持たれたり、重要なプロジェクトを任されたりする場面が出てきます。こうした評価を得ることで、自然と自分に自信を持つことができ、「自分はもっといろんなことに挑戦しきたい!」と思えるようになります。

高校生の皆さんにとって、勉強の成果が見えづらい時期もあるかもしれません。しかし、高い学歴を得ることは、ただの「肩書き」以上の意味があります。それは、自分が一生使える「自信」という財産を得られることなのです。今の努力が、未来の自分を支える大きな力になることを信じて、まずは目の前の一歩を進めてみてはいかがでしょうか?

最終学歴=その後の人生の評価となる

少し想像してみてください。

1、現役でMARCHや関関同立に合格した人

2、1年浪人して旧帝大に合格した人、

どちらの方が社会的な評価が高いでしょう?

確実に2番の1年浪人して旧帝大に合格した人の方が高くなります。

しかもその評価はその後の人生にわたって続きます。

また、別の視点で考えてみましょう。

3、MARCHや関関同立の大学を卒業して働いた人と

4、MARCHや関関同立の大学を卒業した後に旧帝大の大学院に合格した人

この場合、

最終学歴は4番の旧帝大の大学院に合格した人の方が高くなります。

このように卒業した大学のキャリアを塗り替えるために

よりレベルの高い大学院に進むことを学歴ロンダリングと言います。

これは、

学歴が人生に与える影響を知っている人がやる方法です。

このように大学選びは将来のチャンスの幅を広げるための大事な選択です。

どの大学に合格するかによって、社会に出たときの「最初の扉」が違うという現実があります。その扉を開けるために、今努力しておくことが未来の自分を助ける大きな力になるのです。

それぐらい学歴は、評価を上げるのに役立つものなのです。

高学歴を手にするためにかけた学習習慣がその後のキャリアアップに役立つ

高学歴な人はまちがいなく学生時代に、質と量でたいへんな努力をされています。

その高学歴を手にするためにかけた学習習慣が、実は社会人になってから非常に大きな影響を与えます。

例えば社会人になってから、TOEIC、統計検定、司法試験、公認会計士など難関な資格を手に入れようとすると、当然のことながら膨大な学習が必要になります。

しかし、学習する習慣が身についていない人にとっては、

何をするか

よりも

続けられるか

の方に大きな問題が出てきます。

つまり、学習する習慣が身についていないので、

1日1時間の学習でも達成感を感じてしまいます。

しかし、学習習慣のある人は1日3時間学習しても足りないと思えます。

その結果は合否として跳ね返ってきます。

だから、学生時代に学習習慣を付けること、その結果として難関大学に合格すること、

この2点があると、努力の習慣と結果を伴った自分への自信につながるため、非常に生きやすい人生になります。

とはいえ、学歴が全てではないという意見もよく目にしますので、その点も少しお話したいと思います。

「学歴がすべてではない」という意見への向き合い方

「学歴がすべてではない」という言葉は一見真実のように聞こえます。

しかし、これは学歴を持つ影響力を軽視する言い訳になりがちです。

もちろん、学歴だけでは通用しない場面もあるのが現実です。

たとえば、クリエイティブな分野(デザイン、Webなど)や接客の分野や起業の世界では、学歴以上に経験や行動力が求められます。

そのため、学歴の与える影響は小さくなります。

しかし、皆さんの周りにいる大人が高学歴な人を

『すごい人だ!』

と評価している現状こそまさに学歴が大きな影響力を持つ証拠になります。

もちろん高学歴でも不幸になる人、失敗ばかりする人はいます。

それは次のような特徴があります。

高学歴なのに不幸になる人の特徴

プライドが邪魔をする

本来高い学歴は職業の幅を広げるはずのものです。

しかし、プライドが邪魔をして仕事を選り好みしてしまうというのはよくある失敗例です。

特に自分で会社を起こそうという起業したい人は注意が必要です。

起業した直後は給与計算や経理、書類整理などの雑務も自分1人でこなさないといけないことが多々あります。

ただ、そういった雑務はつまらないです。

そういった雑務をおろそかにして会社がグチャグチャになるということもよくあります。

例えば、ある美容外科を開業した医師が、クリニックの清掃を軽く見てしまい、汚れたクリニックに嫌気をさした患者さんが逃げていったということもありました。

他人に敬意を払えない

これもある医師の話です。

取引先とのメールのやりとりで、

『これから寒い時期が続きますのでお体をご自愛ください』

と送ったところ、

『医者に向かって健康のことを命令するなんて非常識だ。謝罪しろ!』

という、とんでもないメッセージが返ってきたという話があります。

どこの大学を卒業していようが他人に敬意を払えないと、人はどんどん離れていきます。

すると協力してくれる人、助けてくれる人がいなくなり、どんな仕事に就いても失敗します。

この点はぜひ今のうちから覚えておいて下さい。

学歴は高くないが実務能力のある優秀な人をバカにする

仕事の現場では、学歴こそ高くないけど、経験が長く非常に優秀な職人や技術者はたくさんいます。

しかし、特に大学卒業したての人ほど、そういった現場の優秀な人をバカにしてしまいがちです。

仕事は頭脳を担う部門と現場の手足を担う部門がつながってこそお客さんに喜ばれる一流の仕事ができるんです。

だから高い学歴を持っている人ほど、現場の人に対して敬意を払うようにしましょう。

このような特徴に該当しない限りは、やはり高学歴な方が人生はイージーモードになりやすいです

では、こういったことを子どもにどのように伝えればよいのか。

その工夫をお伝えします。

親から子どもへの伝え方:勉強する意味をどう伝える?

1.学びが広げる未来の可能性

今勉強している内容が将来どう役立つの?

学歴で人を判断するなんておかしくない?

そんな疑問を持つ高校生は意外と多いものです。

ではどう回答すればよいのか。

しかし、実際に勉強が広げる未来の可能性は想像以上に大きいものです。

勉強へのモチベーションを上げながら、説得するための方法を具体例を通じて説明します。

たとえば、英語の勉強について考えてみましょう。

「なぜ英語を勉強しなければならないの?」

という質問にたいして英語が話せると将来の選択肢が大きく広がります。

だけではイメージが沸かないのでなかなかモチベーションがありません。

具体的な会社名を挙げながら仕事の現場を伝えることが大切です。

たとえば、こんな感じです。

「いつもインターネットで検索する時って何を使う?

たぶん、GoogleやInstagramじゃないかな?

だから会社としてはより多くの人に自分のサービスを知ってもらうために

GoogleやInstagramで目立つようになりたいと思っているんだ。

じゃあ、ここで考えてみて。

GoogleやInstagramはどこの国の会社かな?

そうアメリカだよね。

だから、発信される情報のすべてが英語なんだ。

でも、英語が分からないと最新の情報を日本語訳されるのを待つか自分で翻訳しないとけない。

もちろん、優秀な翻訳ツールはたくさんできてるけど、

動画の場合は日本語に通訳してくれるツールはまだ存在しない。

すると、英語を理解できる人だけが最新の情報を手にすることができる。

つまり、ライバル社よりも先にお得な情報をゲットできるんだ。

これこそまさに英語を学ばないといけない理由なんだ」

このように話すことで、

『英語ができることで、国境を越えたチャンスをつかむことが可能になる』

といった漠然とした説明よりもイメージしやすく納得してモチベーションを上げやすくなります。

また、数学に関しても同じことが言えます。

『一見、「こんな公式を覚えて何の役に立つの?」と思うかもしれませんが、数学のスキルはエンジニアやプログラマー、データサイエンティストといった職業で大いに役立ちます。

たとえば、AIツールを作りたいと考えたときを考えてみましょう。

AIは過去の傾向を見たうえで、過去の情報を組み合わせて、今の最適解を作るツールです。

そのため、過去の傾向を理解するためには統計の知識が不可欠です。

そして、統計をしっかり理解するには数学的な知識が絶対に必要です。

それらを学ぶことで、データを分析してビジネスの新しい可能性を見つける仕事に就くことができるんです。』

こんなふうに説明すれば、数学がどのように役立つのかもイメージしやすくなります。

2.学歴が将来のチャンスを得るキッカケになる

上でも書きましたが、

学歴は、将来のチャンスを得る重大なキッカケになります。

例えば、将来、人気のゲーム会社でプログラマーとして働きたいとします。

そのゲーム会社は「大学卒業以上の学歴」を採用条件にしていることが多いんです。

なぜなら、プログラミングスキルだけじゃなくて、プロジェクト管理やコミュニケーション能力を持った人を探しているからなんです。

もちろんプログラミングは独学でもできます。

しかし、例えば応募が何百人もあった場合、企業はまず書類選考で人を絞る。学歴があるだけで、面接に進む「きっかけ」になることが多いんです。

逆に学歴がないと、その段階で落とされることもよくあります。

学歴があると、それだけで評価されるわけじゃないけど、「チャンスの扉を開ける鍵」になります。

実際に評価されるのは、スキルややる気、そして人間性なんです。

だから、学歴は「チャンスを得るスタート地点」として非常に重要なんです。

3.学習する習慣が成功の礎となる

例えばこのような語り口で話してみましょう。

将来、YouTuberになりたいと考えているとしましょう。

今から動画編集の技術や企画力を学べば、他の人より早く成長できるよね?

でも、そのためにはまず「どうやって学ぶか」を知っていることが大事なんです。

それは今の勉強を通して学べることです。

でも勉強そのものがつまらなく感じるのは当然のことです。

「学ぶ習慣」をつけると、学んだ先にどういった世界が広がっているのかを想像しやすくなるんだ。

そのうえで、日々の学習も習慣になっていると、苦になるどころか、学習しないと気持ち悪いと思えるようになる。

すると、例えば、資格の勉強をする時、語学を学ぶ時、仕事で新しい知識を吸収する時にスムーズに学習できて身につきやすくなる。

学ぶ習慣は「自分を成長させる力」なんだよ。最初は大変かもしれないけど、その習慣が君をどんな未来でも支えてくれるようになります。

このように語ると納得してもらいやすくなりますよ。

5. まとめ:学歴を自分の未来の選択肢にするために

学歴は人生を決定する絶対的なものではありませんが、自分の未来を広げるための大きな手助けになるツールです。

「学歴を取ることがゴールではなく、それを使ってどんな人生を作りたいかを考えよう」と子どもに伝えることで、勉強に対する意欲が生まれるかもしれません。

「勉強してよかった」と思える未来のために、まずは一歩を踏み出しましょう。