学歴コンプレックスとは?その正体と影響を理解する

仕事を頑張っているのに、ふと「自分の学歴が足を引っ張っているのでは…」と不安になることはありませんか?

私たちの多くは、学歴について何らかの思い悩みを抱えており、20代社会人の50.7%が学歴コンプレックスを感じているというデータもあります。

それは単なる劣等感ではなく、自己評価や将来への不安にまで影響を及ぼす深い心理的な課題となっています。

しかし、このコンプレックスは必ずしも一生付き合っていく必要はありません。

この記事では、長年、教育現場でたくさんの子どもたちの合格と不合格を目にし、その後の人生を見てきた教育の専門家としての知見をもとに、学歴コンプレックスの本質と具体的な克服法をご紹介します。

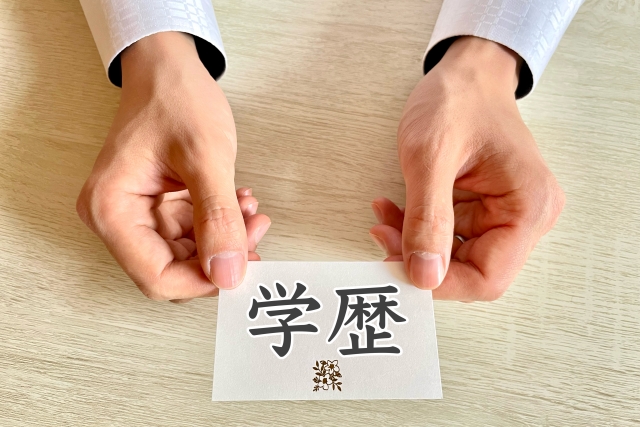

学歴コンプレックスを克服するには4つの主な原因を知れ!

1. 第一志望大学の不合格体験

第一志望の大学に合格できなかった経験は、多くの人の心に深い傷跡を残します。

「あの時、もっと頑張っていれば…」という後悔の念は、特に20代前半で強く表れます。これは単なる進学の失敗ではなく、最終学歴という人生の岐路での自信の力不足に対する自責の念として長く心に残り続けます。

2. 身近な高学歴者との比較による劣等感

職場での日常的な会話や、取引先との打ち合わせの中で、相手の学歴が話題に上がる瞬間、言いようのない居心地の悪さを感じたことはありませんか。

特に、同期入社の同僚や、若手の上司が名門大学出身者である場合、その差を日々実感せざるを得ない環境に置かれることで、徐々に劣等感が積み重なっていきます。

3. 他者からの否定的な言動の影響

「(その程度の学歴で)この会社によく入れたね」

「(そんな程度の学歴なのに)意外と仕事ができるじゃん」

—こうした一見何気ない言葉の裏に潜む学歴に対する偏見は、受け手の心を深く傷つけます。時には冗談として投げかけられる言葉であっても、それを受けた側は忘れられないぐらい長く心の傷として抱え続けることになります。

4. 就職活動での挫折体験

就職活動中に直面する「学歴フィルター」は、多くの若者に現実の厳しさを突きつけます。

エントリーシートの段階で門前払いを受けたり、面接で「なぜその大学を選んだのですか?」と詰問されたりする経験は、自己肯定感を大きく揺るがす経験となります。

学歴コンプレックスの代表的な症状と特徴

このような経験から生まれる学歴コンプレックスは、特徴的な心理や行動パターンとして表れます。

名刺交換の際に必要以上に緊張したり、LinkedInやFacebook等のSNSで学歴欄の記入を躊躇したりする傾向があります。また、会社の飲み会などで学歴の話題が出ると、急に黙り込んでしまったり、逆に攻撃的な態度を取ってしまったりすることも。

特に深刻なのは、「もし○○大学に行っていれば、今頃は…」という仮定の思考に陥り、現在の自分の置かれている状況や成果を正当に評価できなくなってしまうことです。これは、キャリア形成における自己決定や挑戦を躊躇させる要因にもなります。

このような症状は、放置すれば仕事のパフォーマンスにも影響を及ぼしかねません。しかし、これは決して克服できない問題ではありません。

専門家が教える学歴コンプレックスの克服7つの方法

誰もが一度は経験する学歴コンプレックス。しかし、その克服法は意外にもシンプルです。元メーカーの人事であり、現役の受験塾の塾長である教育の専門家の立場から実践的な解決策を提示しています。

1. 自己価値を学歴以外に見出す方法

「学歴がすべてではない」

—よく耳にするこの言葉は、実は深い真実を含んでいます。実際、メーカーで人事として働いた経験から言いますと、転職時に重視する要素として「学歴」は最低限の応募要項を満たしているかどうかというレベルです。

では、企業は何を見ているのでしょうか。それは以下の3つの要素です。

まず、「実務スキル」。これは単なるExcelやPowerPointの操作だけではありません。

業界特有の専門知識や、実践的なビジネススキルを指します。例えば、マーケティング担当であれば、データ分析能力やSNSマーケティングのノウハウなど、具体的な成果に直結するスキルです。

次に「コミュニケーション力」。これは会議での発言力や提案力だけでなく、チーム内での調整能力、クライアントとの関係構築力まで含みます。特に、異なる部署間での協働プロジェクトでの調整力は、学歴以上に重要視されます。

そして「人間性」。これは目に見えにくい要素ですが、実は最も重要です。期限を守る責任感、困っている同僚への配慮、新しいことへの挑戦意欲—これらは日々の行動を通じて評価され、キャリアの長期的な成功を左右します。

もちろん例外もあります。

高度な論理力や分析力、課題解決力が求められる『経営コンサルティング』『リサーチ』などでは、高度な数学力が求められるため、必然的に高い学歴を期待されます。

また、『教育業』では、講師の学歴が低いと保護者や生徒から信頼を得にくいためこちらも高い学歴のほうが有利に働きます。

しかし、創意工夫と努力次第では、個人で実務力を高めることができます。

すると、高学歴な未経験者よりも実務能力を買われて採用されることは多々あります。

2. 高卒でも成功している人から学ぶ具体的ポイント

学歴に頼らず成功を収めている人々には、ある共通点があります。それは「代替となる強み」の確立です。

例えば、特定分野での圧倒的な専門性。IT業界であればプログラミング言語の習得、営業職であれば商談での成約率の高さなど、具体的な数字や実績で示せる強みを持っています。

また、彼らに共通するのは「とにかくやってみる」という精神です。

失敗を恐れないどころか、失敗を経験と捉えて成長することを楽しみにしているマインドはすごいものがあります。

学歴が高い人ほど『失敗=低評価』と捉えて避けようとしますが、もともと学歴が低いと失敗して当然という発想から経験と捉えるため、気づくと高学歴だけでは到底追いつけないプロフェッショナルな領域に到達しています。

3. スキルアップによる実務能力の証明

現代のビジネス環境で特に評価される具体的なスキルは、以下の通りです。

ITやWeb業界では、Python、PHP等のプログラミング言語があれば重宝されます。

また、マーケティング業界では、TableauやLookerStudio等のデータ分析レポート作成ツールの習得が、文系・理系問わず必要とされます。

また、業界固有の資格取得も有効です。例えば、金融業界であればFP資格、会計や経理業務では、簿記などが該当します。

さらに、グローバル化が進む中で、TOEIC 800点以上の英語力は、学歴以上のアドバンテージとなっています。特に、海外クライアントとの直接のコミュニケーションができる人材は、学歴に関係なく差別的優位点となります。

4. マインドセットの転換テクニック

「学歴が低いから…」という思考パターンに陥っていませんか?実は、このような思考こそが、あなたの可能性を狭めている最大の要因かもしれません。心理学では、これを「自己成就予言」と呼び、思い込みが現実を作り出すことが分かっています。

認知行動療法の専門家が提案する具体的な思考転換法をご紹介します。

まず、「〜だから、できない」という思考に気づいたら、すぐにストップをかけましょう。

その代わりに「どうすれば、できるか?」という問いに置き換えてみてください。例えば、「学歴が足りないから昇進できない」という考えが浮かんだら、「昇進に必要な能力を身につけるには、具体的に何をすべきか?」と考えを切り替えるのです。

同時に、小さな成功体験を意識的に積み重ねていくことも重要です。例えば、「今週中に業界関連の資格の勉強を3時間する」という具体的で達成可能な目標を立て、それを実現する。このような小さな成功体験が、自信の源となっていきます。

自信とは自分を信じると書きます。

自分を信じられるようになるには、信じられる根拠を保つ必要があります。

その根拠こそ、習慣と結果です。

習慣とは、

『1ヶ月も英語の勉強が続いた!』

『毎朝6時に起きないと気持ち悪いと思える』

などです。

この習慣がそのままあなた自身の行動の結果です。

これが続くと、自然と自己肯定感が高まり続け、気づけば自信ある自分になれるんです。

5. 再教育・資格取得という具体的な道筋

学び直しの選択肢は、あなたの状況や目標に応じて様々です。例えば、仕事を続けながらMBAを取得する道を選ぶなら、平日夜間や土日に通える社会人大学院というオプションがあります。または、より柔軟な学習スタイルを求めるなら、通信制大学で学位を取得することも可能です。

特に注目したいのが、国家資格の取得です。例えば、税理士や社会保険労務士といった資格は、学歴に関係なく、努力次第で誰でも取得できます。これらの資格は、時として大学卒業資格以上の価値を持つこともあります。

学歴コンプレックスを治す、手っ取り早い方法があります。

それが『誰もが認める難関資格を取得すること』です。

そして、その難関資格が業務に直結する内容であるならなお一層良いです。

つまり、難関資格を取ろうと考えて『天気予報士』の資格を取るのはちょっと違います。

ほぼ業務に役立ちませんから。

そうではなく、上に挙げた『弁護士』『税理士』『通訳士』など仕事に役立つ難関資格を取得することです。

こういった資格を取得すると、難関資格を取ったことで周囲から称賛され、仕事でも頼りにされるようになるため、自己肯定感は一気に爆上がりします。

ただ、ポイントが1つあります。

資格を取得するまでは周囲に漏らさないことです。

周囲にいる友人があなたのことを本当に思ってくれているとは限りません。

足を引っ張ったり、笑いのネタにされるとモチベーションが下がります。

だから、合格して資格を取得するまでは周囲の人には話さないようにしましょう。

6. SNSとの新しい付き合い方

SNSは諸刃の剣です。使い方を誤れば、際限のない比較の罠に陥ってしまいます。しかし、適切に活用すれば、むしろ自己成長のための強力なツールとなり得ます。

具体的には、以下のような活用法を心がけましょう。

1. 成功事例をただ羨むのではなく、その人のキャリアパスや努力のプロセスを学びの機会として捉える

2. フォローする対象を、自己啓発や業界情報に特化したアカウントに限定する

3. SNSの使用時間を1日30分程度に制限し、その時間で得た情報を実際のアクションにつなげる

重要なのは、他者の投稿に一喜一憂するのではなく、自分の成長に必要な情報を効率的に収集することです。

例えば、同業界で活躍している人のLinkedInプロフィールから、どのようなスキルが求められているのかを分析し、自己の学習計画に落とし込むといった具合です。

くれぐれもキラキラした投稿に惑わされないでください。

SNSで投稿されるネタなんて、所詮、他人へ自慢するために作られた投稿ばかりです。

冷静に考えれば分かることでも学歴コンプレックスを抱えて、心が傷ついている時には無駄に傷口を広げてしまいます。

だから、SNSそのものを見ないというのも1つの手段です。

7. 自己肯定感を高めるワーク:毎日続けられる4つの実践法

学歴コンプレックスの根底には、自己肯定感の低さが潜んでいることが多いのです。心理カウンセラーが推奨する以下の方法は、誰でも今日から始められる実践的なエクササイズです。

「小さな成功」の記録ノート作成

毎日の仕事や生活の中で、つい見過ごしてしまいがちな小さな成功体験を意識的に記録していきましょう。

例えば:

• 朝会で自分の意見を述べることができた

• 難しい顧客対応をうまく解決できた

• 新しいExcelの機能を習得できた

このような些細な出来事でも、それを「成功体験」として意識的に記録することで、自分の成長を可視化することができます。

感謝の気持ちを書き留める習慣

毎晩寝る前の5分間、その日あった「感謝できること」を3つ書き出してみましょう。

例えば:

• 同僚が困っているときに助けてくれた

• 上司が丁寧に仕事を教えてくれた

• 取引先から「ありがとう」と言われた

この習慣は、日々の生活の中で見落としがちな、自分を支えてくれている人々や環境に気づくきっかけを与えてくれます。

良いフィードバックの記録ノート

仕事や私生活で受けた肯定的なフィードバックを、専用のノートに記録していきましょう。「学歴」以外の部分で評価されている自分を発見できるはずです。

例えば:

• プレゼンがわかりやすかったという評価

• 締切を必ず守る姿勢への感謝

• チームワークに貢献しているという声

これらの言葉は、あなたの「実力」や「人間性」が正当に評価されている証です。

定期的な自己評価シートの作成

月に一度、以下の項目について振り返りを行います。

1. 今月習得した新しいスキル

2. 仕事で達成できた具体的な成果

3. 周囲との関係性での進展

4. 次月への改善点と目標

この振り返りを通じて、学歴に頼らない自分の成長曲線を確認することができます。

重要なのは、これらのワークを「継続すること」です。最初は小さな変化かもしれません。

しかし、3ヶ月、6ヶ月と続けていくうちに、あなたは自分の中に確かな変化を感じ始めるはずです。そして、その積み重ねが、やがて学歴コンプレックスを乗り越える大きな力となっていくのです。

毎日のちょっとした習慣が、あなたの人生を大きく変える可能性を秘めています。今日から、できることから始めてみましょう。

学歴コンプレックスを克服した20代の体験談

社会人入試を通じて人生が変わった27歳Aさんの場合

「この環境から抜け出さなければ、一生このコンプレックスに苦しむことになる」

—大手メーカーで働いていたAさんは、そう決意しました。

入社3年目、周囲は一流大学出身者ばかり。日々の業務の中で、暗黙の学歴による序列を感じ、息苦しい毎日を送っていました。特に新規プロジェクトの立ち上げメンバーの選出で、学歴が考慮される雰囲気を肌で感じるたびに、自分の可能性が狭められていくような焦りを感じていたといいます。

そんなAさんが選んだ道は、社会人入試での難関国立大学への挑戦でした。仕事を続けながらの受験勉強は想像以上に過酷でしたが、「今の自分を変えたい」という強い思いが、深夜までの勉強を支えました。

見事合格を果たしたAさん。大学では化学工学を専攻し、業界で求められる専門知識を深く学びました。卒業後は、学歴コンプレックスに囚われることなく、専門性を活かした提案ができるようになり、社内での発言にも自信が持てるようになったといいます。

「学歴は、努力次第で変えられます。でも、それ以上に重要なのは、その過程で得られる専門知識と自信なんです」というAさんの言葉には、説得力があります。

英語力で道を切り開いた25歳Bさんのストーリー

「学歴なんて、本当の実力の前では関係ない」

—そう語るBさんですが、最初からそう考えられていたわけではありませんでした。

高卒で大手IT企業に入社したBさんは、入社当初、周囲の大卒社員との差に戸惑いを感じていました。特に、新入社員研修で自己紹介をする際、自分だけが高卒だと分かった瞬間の居心地の悪さは、今でも鮮明に覚えているといいます。

しかし、そんなBさんの人生を変えたのは、「国際関係の仕事がしたい」という強い願望でした。学歴は変えられなくても、英語力なら努力次第で身につけられる—そう考えたBさんは、毎朝5時に起床して2時間の英語学習を始めました。通勤中も英語の教材を聴き続け、休日は英会話スクールに通い詰めました。

その努力が実を結び、入社2年目でTOEIC950点という驚異的なスコアを達成。社内でも5本の指に入る英語力として認められ、海外クライアントとの商談も任されるようになりました。

現在は、新入社員の英語研修も担当。「学歴じゃない、実践で使える力が大切なんだ」と、後輩たちに熱く語っています。

「コンプレックスは、それを超えるための原動力に変えられる」というBさんの言葉には、実体験に基づく重みがあります。

限界を突き破り起業を成功させた29歳Cさんの挑戦

「大手企業の総合職になれない」「管理職への昇進は諦めるしかない」—かつてのCさんは、学歴コンプレックスから自分の可能性を狭めていました。

地方の無名大学を卒業後、中小企業に就職したCさんは、転職活動でも学歴の壁に直面。しかし、その挫折が人生を大きく変えるきっかけとなりました。

「学歴では勝てなくても、技術なら勝てるはず」。そう考えたCさんは、毎晩YouTubeやUdemyで独学しながら、副業でWebデザインの仕事を始めました。最初は知人の小さな案件から。深夜まで作業を重ね、時には徹夜で納期に間に合わせることも。

しかし、一つひとつの案件に真摯に向き合う姿勢が口コミを呼び、徐々に依頼が増加。特にECサイトのデザインで高い評価を得るようになり、売上に直結するデザインの実績を積み重ねていきました。

独立を決意したのは28歳のとき。現在は社員10名を抱えるWeb制作会社の経営者に。「面白いことに、今では一流大学出身の優秀な人材が、うちの会社で働きたいと言ってくれる。学歴なんて、結局は通過点に過ぎなかったんです」とCさんは笑います。

Cさんの成功は、実力主義の時代において、学歴よりも実績とスキルが重要であることを証明しています。「限界を決めるのは学歴じゃない。自分自身なんです」—その言葉には、固定観念を打ち破った者だけが持つ説得力が感じられます。

学歴コンプレックスの克服について悩む前に知っておく学歴の誤解と真実

「学歴が良ければ、一生安泰」—こんな考えが、実はとても大きな誤解だということをご存知でしょうか?

学歴と年収の意外な関係

確かに、入社時の初任給には学歴による差が存在します。例えば、大手企業の場合、大卒と高卒では20万円程度の年収差が生じることも。しかし、この差は意外にも固定的なものではありません。

人材コンサルティング会社の追跡調査によると、入社10年目以降、年収の決定要因として最も大きいのは「実績」と「スキル」だということが分かっています。例えば、営業職では売上実績、エンジニアでは技術力、企画職ではプロジェクトの成功実績など、実力による評価が年収に大きく影響を与えるのです。

特筆すべきは、IT業界やクリエイティブ業界では、入社5年目で既に学歴による年収差が殆ど消失しているという事実です。

企業が見ている本当の価値

さらに興味深いのは、全国の主要企業の採用担当者500人に対して実施された最新の調査結果です。「採用時に重視する要素」として、以下の結果が明らかになりました。

1.課題解決能力(80.1%): 与えられた課題に対して、具体的な解決策を見出し実行できる力

2.論理的思考力(72.3%): 物事を体系的に整理し、矛盾や飛躍のない筋道を立てる力

3.創造力(42.6%): 独自の方法で、新しい何かを創り出す力

.jpg)

採用と大学改革への期待に関するアンケート結果(一般社団法人 日本経済団体連合会)

そして意外にも、学歴を重視すると回答した担当者はわずか5.2%です。

この結果は、企業の価値観が「学歴」から「実力」重視へと確実にシフトしていることを示しています。つまり、学歴コンプレックスに囚われる必要は、実はほとんどないのかもしれません。

(独)労働政策研究・研修機構の「構造変化の中での企業経営と人材のあり方に関する調査」(年)によると、若年者の正社員採用に当たり重視する資質として、「仕事に対する熱意・意欲、向上心」(73.6%)、「積極性、チャレンジ精神、行動力」(62.0%)、「組織協調性(チームワークを尊重できる)」(52.5%)、「コミュニケーション能力」(51.7%)、「社会常識やマナー」(48.0%)、「規律性(ルールを守れる)」(45.4%)をあげる企業割合が高い一方、「語学力」(9.8%)、「学業成績」(8.1%)、「最終学歴」(5.2%)の割合は低い。

引用元: 【厚生労働省】労働白書

学歴よりも実力が物を言う!4つの有望な業界と職種

「学歴に縛られない、自分の力を存分に発揮できる場所」—そんな職場を探しているあなたに、特におすすめの業界と職種をご紹介します。

まず注目したいのが、IT・Web業界です。プログラミングスキルやWeb制作の技術は、学歴ではなく実際の制作物やポートフォリオで評価されます。Githubでのコード公開やQiitaでの技術記事投稿など、実力を証明する機会も豊富です。

次に、クリエイティブ職。グラフィックデザイナーやイラストレーターなど、作品の質とクライアントの評価が全てを物語ります。学歴よりも、あなたが生み出すクリエイティブの力が重要視されるのです。

成果報酬型の営業職も、学歴に縛られない典型例です。売上実績という明確な数字が評価基準となるため、学歴に関係なく活躍できる場が広がっています。

そして、専門技術職。電気工事士や建築施工管理技士など、専門的な資格と実務経験が重視される職種では、学歴はあくまでも参考程度の扱いとなります。

これらの業界・職種では、「何ができるか」という実力本位の評価が一般的です。あなたの可能性は、学歴ではなく、意欲と実力次第で無限に広がっていくのです。

学歴コンプレックスへの向き合い方|今日からできる具体的アクションプラン

「明日からでは遅い。今日、この瞬間から始めよう」—学歴コンプレックスの克服は、小さな一歩から始まります。以下に、即実践できる具体的なアクションプランをご紹介します。

1. 自分の強みを再発見する棚卸し作業

まずは、A4用紙を用意して「自分の強み」を書き出すところから始めましょう。ここでのポイントは、学歴以外の自分の価値を可視化することです。

具体的には以下の3つの観点から書き出してみましょう。

• 先月のプレゼンで評価された説明の分かりやすさ

• トラブル対応での冷静な判断力

• 期限を必ず守る几帳面さ

• 「この資料作成は、いつも丁寧でわかりやすい」

• 「チーム内の雰囲気作りが上手い」

• 「細かい気配りができている」

• Excel関数の使用能力

• プレゼンテーションスキル

• 業界特有の専門知識

2. 達成可能な小さな目標設定

次に、1ヶ月という具体的な期間で達成できる目標を設定します。

ここで重要なのは、「小さく」「具体的に」設定することです。

【資格取得への挑戦】 例:ITパスポート試験の午前問題を80%正解できるようになる

【業務改善の提案】 例:毎週かかる報告業務の作業時間を2時間短縮できる方法を提案する

【新スキルの習得】 例:PowerPointのアニメーション機能を完全マスターする

3. 環境の最適化

最後に、自分を取り巻く環境の見直しを行います。これは、精神衛生を保つ上で非常に重要なステップです。

• Instagram使用時間を1日15分に制限

• キラキラ投稿が多いアカウントはブロック

• 成功事例を参考にする時間を設定

• 学歴の話題が多い飲み会は適度に距離を置く

• 実力主義の先輩との交流を増やす

• 同じ志を持つ仲間とのコミュニティに参加

これらのアクションは、どれも今日から始められるものばかりです。完璧を目指す必要はありません。まずは自分が取り組みやすいものから、少しずつ実践していきましょう。一つひとつの小さな変化が、やがて大きな自信となって返ってくるはずです。

学歴コンプレックスを克服するには半年〜1年で実現する長期戦略を

「一朝一夕には変われない。だからこそ、計画的に取り組もう」—本気で学歴コンプレックスを克服したいあなたに、具体的な長期戦略をお伝えします。

1. 具体的なキャリアプランの設計

まず、3年後の理想の自分像を明確にします。単なる夢物語ではなく、「年収○○万円」「○○の専門家として認知される」など、具体的な目標設定が重要です。

次に、その目標に至るまでのロードマップを作成。例えば、

• 1年目前半:基礎的な業界資格の取得

• 1年目後半:専門的なスキルの習得

• 2年目:実績作りと人脈形成

• 3年目:目標ポジションへの移行

というように、具体的な時期と行動を紐づけていきます。

2. 圧倒的な専門性の確立

業界で認められる専門家になることは、学歴を超える最も確実な方法です。

以下のステップで進めていきましょう:

• 第一四半期:業界で求められる資格の洗い出しと学習計画の策定

• 第二四半期:基礎資格の取得と専門的な勉強会への定期参加

• 第三四半期:実践的なスキル習得(副業やプロジェクト参加)

• 第四四半期:成果の可視化(登壇や記事執筆など)

3. 戦略的な人的ネットワークの構築

成功への近道は、適切な人々との繋がりを持つことです。

例えば、以下のような段階的なアプローチを取ります。

• 月1回以上:業界の勉強会やミートアップへの参加

• 四半期に1回:大規模なカンファレンスや異業種交流会への参加

• 継続的:LinkedInでの専門家とのコネクション作り

• 半期に1回:メンターとの定期的な面談の設定

この長期戦略の重要なポイントは、具体的な時期と行動を明確にすることです。「いつか」ではなく「いつまでに」という期限を定めることで、確実に前進することができます。

一人で抱え込まないで!学歴コンプレックスの克服を専門家に相談するべき状況とまとめ

時として、学歴コンプレックスは想像以上に深刻な影響を及ぼすことがあります。以下のような状況に心当たりがある場合は、専門家への相談を真剣に検討してみましょう。

専門家の力を借りるべき4つの状況

1. 日常生活への明確な支障が出始めたとき

• 仕事への集中力が著しく低下

• 夜眠れない日が続く

• 食欲不振や体調不良が続く このような身体症状が現れ始めたら、要注意のサインです。

2. 自己否定の悪循環に陥ったとき

• 「自分には価値がない」という考えが頻繁に浮かぶ

• 些細なミスを必要以上に責める

• 新しいことへの挑戦を完全に避けるようになる このような思考パターンは、専門家の介入で改善できることが多いです。

3. キャリアの迷路に入り込んだとき

• 将来のビジョンが全く描けない

• 毎日の仕事に意味を見出せない

• スキルアップの方向性が分からない キャリアカウンセラーとの対話で、新たな可能性が見えてくることも。

4. 具体的な転職を考え始めたとき

転職市場での自己評価や、市場価値を客観的に判断するために、プロの意見を聞くことは非常に有効です。

学歴コンプレックス克服への7つの黄金律

最後に、学歴コンプレックスを克服するための7つの実践ポイントをまとめます:

1. 自己価値の再定義 学歴以外の、あなたならではの価値を見つけ出し、それを軸に自己PRを組み立てていく

2. スキルによる差別化 誰にも真似できない、あなただけの専門性を確立する

3. 実績の積み重ね 小さな成功体験を着実に積み上げ、自信の基盤を作る

4. 環境の最適化 あなたの成長を支援してくれる環境を意識的に作り出す

5. 学習の習慣化 毎日30分でも良い、継続的な自己投資を行う

6. 健全な人間関係の構築 あなたを認め、支援してくれる仲間との関係を大切にする

7. 専門家の活用 必要に応じて、ためらわずプロの助言を求める

学歴コンプレックスは、確かに辛い経験かもしれません。しかし、それは必ず克服できるものです。今この記事を読んでいるあなたは、すでに一歩を踏み出しています。

完璧を目指す必要はありません。今日からできることを、一つずつ実践していきましょう。その積み重ねが、必ずや新しい扉を開いてくれるはずです。

.jpg)