もう無理かも…このまま浪人生活を続けていけるのかな…

周りの友達は大学生活を楽しんでいるのに…

そんな気持ちで大学合格までの浪人生活の日々を過ごしていませんか?

浪人生活で心が折れそうになる瞬間は誰にでもあります。孤独感、学習の行き詰まり、親への申し訳なさ、周囲との比較…。

浪人生活特有の「つらさ」は、実際に経験した人にしかわからないものかもしれません。

しかし、その「つらさ」を乗り越えて志望校に合格した先輩たちがいます。

この記事では、実際に浪人を経験し、いまは志望校で充実した大学生活を送っている50人の声をもとに、浪人生活で「つらい」と感じる原因と、具体的な対処法をお伝えします。

さらに、浪人経験者たちが実践していた「心が楽になる15の習慣」も詳しくご紹介。あなたの浪人生活を、より前向きで実りあるものにするためのヒントが必ず見つかるはずです。

・浪人生活が「つらい」と感じる本当の理由

・つらい気持ちを和らげる具体的な方法

・浪人経験者が実践していた効果的な15の習慣

・浪人生活を前向きに変える考え方のヒント

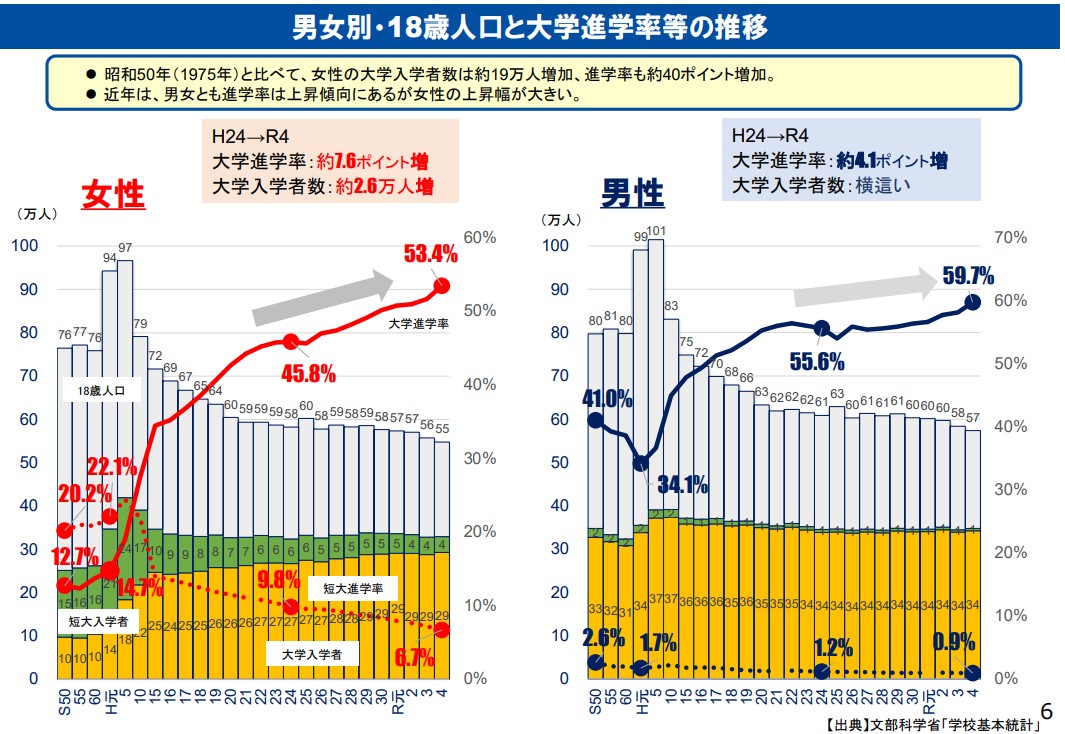

浪人率は約20%

2022年度の大学進学者数:635,156人

18歳以下の大学進学者:514,687人

19歳以上の大学進学者:120,469人

現役生は18歳以下と考えると、19歳以上が浪人生となり、その割合は18.96%となります。

参考:文部科学省 学校基本調査

浪人生活がつらいと感じる3つの本質的な原因

浪人生活がつらいと感じる原因は人それぞれですが、浪人を経験した27人へのヒアリング調査から、特に多かった悩みを3つの本質的な原因に整理しました。

まずはご自身の「つらさ」がどの要因から来ているのか、一緒に見ていきましょう。

プレッシャーと戦う孤独な戦い

「毎日一人で机に向かう時間が長くて、楽しかった高校時代を思い出して辛くなります」

「Instagramを見るのは目の毒ですね。大学生活を楽しんでる友達の投稿が目に入って辛くなります」

浪人生活で最も多く聞かれる悩みが、この「孤独感」です。

現役時代は教室で友達と一緒に勉強していた環境から一転、一人で学習時間を管理し、モチベーションを保ち続けなければならない状況は、想像以上に精神的な負担となります。

特に、予備校に通っていない自宅浪人の方は、この孤独感を強く感じる傾向にあります。しかし、このような感覚は決して特別なものではありません。むしろ、浪人生活において「孤独を感じる」ことは、誰もが通る道なのです。

浪人経験者が実践していた孤独感への対処法

・同じ境遇の浪人仲間とLINEグループを作り、日々の学習報告を共有

・オンライン自習室を活用して、バーチャルな学習仲間を作る

・週1回は予備校の自習室で勉強し、周りの浪人生の頑張る姿に刺激を受ける

・毎日決まった時間に家族と会話する時間を設ける

失敗への不安と成績不振の連鎖

「模試の成績が思うように上がらず、このまま第一志望に受からないのでは…」

「浪人して勉強しているのに成績が伸びない自分が情けないです」

浪人生活では、「現役の時よりも勉強しているはずなのに、なぜ成績が伸びないのか」という焦りや不安と向き合うことになります。特に、夏から秋にかけての時期は、現役生の追い上げも感じられ始め、精神的なプレッシャーが強まりやすい時期です。

私も経験がありますが、浪人生は1年多く勉強していた貯金のおかげで夏までは無双できます。

でも、夏を過ぎた頃から現役生との貯金がほぼなくなり、差が一気に縮まってきます。

すると、偏差値は下がるか、良くて横ばいになります。

しかし、ここで重要なのは、成績の伸び悩みは浪人生なら誰もが経験する「成長のためのプロセス」だということです。

・模試の点数だけでなく、理解度や解ける問題の種類の変化にも注目

・週末に1週間の学習を振り返り、改善できた点を具体的に書き出す

・「今の自分にできること」に焦点を当て、他人との比較を控える

親や周囲の期待との向き合い方

「親の期待に応えられない自分が申し訳なくて…」

「毎月の学費を払ってもらっているのに、成績が上がらないことにたいして罪悪感があります」

浪人生活において、親との関係は想像以上にデリケートな問題となります。特に、以下のような状況でストレスを感じやすい傾向があります。

・なんの生産性もない中での毎月の学費や生活費を支援してもらっている負い目

・「今日は何時間ぐらい勉強したの?」という何気ない質問へのプレッシャー

・兄弟姉妹が現役合格している場合の比較

・親の期待に応えられないのではという不安

しかし、実は多くの親は、子どもが考えているほど「結果」だけを求めているわけではありません。浪人経験者への調査では、親との良好な関係を保てた人には、以下のような共通点がありました。

親との関係を改善させた具体的な方法

1.学習計画と現状を定期的に共有する

•週1回、10分程度の短い報告時間を設定

•良かった点も悪かった点も率直に伝える

•具体的な勉強のリズムの改善策を一緒に考えてもらう

子供の将来を気にかけているからこそ出てくる親の言葉にストレスを感じないよう日々、学習状況を報告しましょう。

ほんの数分でいいのです。

2.感謝の気持ちを言葉で表現する

•「学費を出してくれてありがとう」

•「応援してくれて嬉しい」

•些細なサポートにも感謝を伝える

親への感謝の言葉は、想像以上に親を安心させられます。

また、あえて自分から感謝の言葉を伝えることを繰り返すと、自分が恵まれた環境にいることが認識できて勉強へのモチベーションも上がります。

3.一人で抱え込まない

•困ったことがあれば相談する

•気分転換の方法を一緒に考える

•家族との時間も適度に持つ

悩みの問題は、一人で抱え込むと心を病んでしまうことです。

そういう時は、信頼している大人に話すことです。

解決にはならなくても話すだけで、自分の悩みを知ってくれている人がいると分かると心が楽になることはよくあります。

親との関係についての対策を読むと、

なんで勉強に打ち込まないといけない浪人中に親との関係にまで頭をつかわないといけないんだ、

と思うかもしれません。

でも、勉強に必死だからこそ親との関係性でこじれて余計な問題を増やさないための1日数分のテクニックです。

浪人生活の費用と時期による心理変化を知ろう

浪人生活で直面する悩みは、時期によって大きく変化します。

また、予想以上の費用負担に戸惑う方も少なくありません。ここでは、具体的な数字とともに、時期ごとの対策をご紹介します。

浪人にかかる費用の具体的な内訳と対策

・教材費:10〜20万円

・交通費:5〜15万円

・受験料:5〜10万円

・生活費(自宅浪人の場合):3〜5万円/月

合計200万円近くにもなるこれらの費用負担を少しでも軽減するために、浪人経験者が実践していた工夫をご紹介します:

【費用負担を軽減するための具体的な工夫】

1.予備校選びでの工夫

•オンライン講座と通学のハイブリッド受講

•必要な科目だけを選択的に受講

•奨学金制度や成績優遇制度の活用

特に今は、オンライン講座で学んで、個別指導で弱点を克服し、自習室で勉強するといいうスタイルができる時代です。

大手の予備校に多額のお金を費やして安心するんじゃなくて、自分に何が必要かを考えて本当に必要なことにお金をかけるようにしましょう。

2.教材費の削減方法

•図書館の活用(過去問や参考書)

•電子書籍版の活用(紙の教材より割安)

•先輩からの教材譲渡を活用

•メルカリで教材の購入

オススメはメルカリです。

びっくりするぐらいに安い価格で販売されています。

しかも、年度が多少古くても学習する内容が変わることはほぼありません。

3.交通費の見直し

•学割定期の活用

•オンライン授業を組み合わせた通学日数の調整

•自転車通学への切り替え

学校法人の予備校に通うなら交通費が学割になるのでお得です。

また、無理のない範囲で自転車で通学するのも運動の代わりになってオススメです。

季節で変化する浪人生の心理と対処法

浪人生活での「つらさ」は、時期によって大きく変化します。各時期に特有の悩みと、その対処法をご紹介します。

•新しい環境への不安

•スタートダッシュへのプレッシャー

★対処法★

・SNSの利用を止める

・具体的な学習計画を立てて行動する

・同じ浪人仲間とのコミュニティを作る

大学生活を謳歌している友人の投稿を見るのは辛いだけです。

あなたに必要なことは、1年後の合格です。

そのために必要な環境を作りましょう。

•暑さによる集中力の低下

•成績の伸び悩みへの焦り

★対処法★

・朝型の生活リズムへの移行

・図書館や自習室の活用で空調環境の確保

・週末の効果的な気分転換の習慣化

夏になると周りの浮かれた空気感に流されて、思わず気が緩んでしまいます。

休みは取るべきですが、その日の気分に流されて休んではいけません。

勉強習慣を崩さぬよう、体調を崩さぬよう、夏こそしっかりと計画的に生活しましょう。

•志望校合格への不安増大

•モチベーションの維持が難しい

★対処法★

・自分の成長過程を記録する習慣を持つ

・定期的な目標の見直しと調整

・予備校の先生に相談する機会を増やす

現役生の追い上げは、偏差値が伸び悩むという形で表れます。

だから、それはあらかじめ織り込み済みとしておきましょう。

偏差値が伸び悩んでも、知識が減っているわけではありません。

ちゃんと目標に近づいていますので、腐らずコツコツがんばりましょう。

•直前期特有の不安と緊張

•体調管理への不安

★対処法★

・睡眠時間の確保を最優先する

・ストレス解消法を確立しておく

・体調管理の習慣化(規則正しい食事、適度な運動)

冬になると勉強は追い込みつつも、風邪やインフルエンザなどに感染しないよう注意しましょう。

なるべく大勢の人があつまる自習室などよりも、1人の勉強部屋で勉強するようにしましょう。

浪人経験者が実践した”つらい”を乗り越える15の習慣

ここでは、浪人経験者たちへの詳細な調査から、特に効果的だった習慣を15個厳選し、学習面、精神面、生活面の3つの観点から、具体的な実践方法とともにご紹介します。

【習慣1-5】学習計画と目標設定の見直し

習慣1:「全体計画」と「日次計画」の使い分け

・1年間の大きな目標を12の月次目標に分解

・月次目標を週単位の具体的なタスクに落とし込む

・毎日の学習内容を前日に決めておく

「漠然と『頑張ろう』と思うより、具体的な行動に落とし込むことで、不安が減りました」(東大生・元浪人生)

学習習慣で大切なことは、これからの行動に迷いを無くすことです。

人間は面倒くさがりなので、勉強前に何をするか考えるとストレスを感じて手が止まります。

だから、前日の夜に必ず翌日の予定を考えておくこと。

これは実践すると分かりますが、めちゃくちゃ大切です。

習慣2:「できた」を記録する学習日記

・その日に理解できた内容を具体的に書き出す

・間違えた問題の解き直しができた時も記録

・小さな進歩も見逃さない記録習慣

「『できなかったこと』ではなく『できたこと』に注目するだけで、心理的な負担が大きく減りました」(公立大学医学部生・元浪人生)

学習日記は数カ月後や受験前に見直すことで、自分が達成してきたことを思い出すためにあります。

そうすると自信を取り戻せてモチベーションが下がるのを防げます。

習慣3:成績低迷期の具体的な対策

・勉強時間より「瞬時のアウトプット」を重視

・基礎に立ち返る勇気を持つ

・予備校の先生に相談する習慣化

受験塾の塾長として断言できることがあります。

成績が低迷したり、スランプに陥っている時は、『理解』のレベルに達しているけど、『瞬時に解答できる』レベルに達していないことが原因です。

頭では分かっているのに、解けないために成績が足踏み状態で横ばいになります。

だから瞬時にアウトプットできるよう自分の成績に合った演習を増やすことがスランプ脱出のポイントです。

習慣4:効率的な学習リズムの確立

・90分学習+10分休憩のサイクル

・午前中に最も集中力が必要な科目

・夜は復習中心の学習計画

浪人生だからといって寝る間も惜しんで勉強するのはおすすめしません。

1年という長い期間を走り切るには学習リズムを守ることが合格への近道です。

習慣5:独自の解き直しノート作成

・間違えた問題の解説を自分の言葉で書く

・同じ単元の問題を集めて傾向を分析

・定期的な見直しで理解を深める

受験塾の塾長という立場で志望校合格を達成した子を見てきた経験で言えば、合格まで順調に成績を上げ続けた子は復習がとても上手です。

特に自分なりの言葉で理解できるよう作成した独自の解き直しノートを持っている子が多い印象でした。

【習慣6-10】効果的な休息と集中力の維持

習慣6:意識的な気分転換タイム

・学習の区切りで5分間の深呼吸

・昼食後の15分仮眠

・週末の午後2時間は完全オフ

「休む時はしっかり休む。でも、休み時間を決めておくことで、だらだら過ごすことが減りました」(国立大学法学部生・元浪人生)

昼食後の仮眠は絶対必要です。

むしろ眠いまま何時間も勉強するのは非常に効率が悪いです。

眠いと思ったら15分の仮眠しましょう。

習慣7:スマートフォンとの付き合い方

・勉強中はフライトモード

・SNSは1日1回、30分だけ

・LINEは夜の決まった時間のみ

理想はスマホを触らないことですが、難しいなら金庫を買ってその中に入れておきましょう。

そして、鍵を親に預かってもらうことです。

これ、めちゃくちゃ効果ありますから。

ダラダラとスマホでSNSを見るのは最悪です。

習慣8:運動による気分転換

・朝と夜の10分ストレッチ

・週2回の30分ジョギングまたは速歩き

・自習室までの徒歩通学

特に首周りと背中のストレッチ。

そして、30分の速歩きのウォーキングは欠かさず続けましょう。

寒い日や眠い日は憂鬱ですが、歩き終わった後の爽快感はクセになりますし、頭もスッキリします。

習慣9:集中力を保つ環境作り

・机の上を毎日整理

・温度と明るさの調整

・水分補給の習慣化

机の上の整理は当然のことながら、水分補給は90分に1回、コップ一杯のお茶を飲むことを習慣にしましょう。

たったそれだけで、集中力が非常に高まります。

習慣10:質の良い睡眠の確保

・就寝2時間前からブルーライトカット

・同じ時間の就寝・起床

・休日も平日と同じリズム

理解が必要な科目は左脳を活性化して眠りが浅くなるので就寝前は復習に徹底してください。

そして、必ず午後11時までには寝るようにしましょう。

【習慣11-15】自己成長につながる時間の使い方

習慣11:自己対話の時間を持つ

・毎晩10分間の振り返り日記

・週末の学習記録チェック

・月1回の長期目標の見直し

「自分と向き合う瞑想の時間を作ることで、不安や焦りが落ちついてきました」(関西学院大学生・元浪人生)

瞑想は宗教的な意味ではなく、目を閉じてゆっくり深呼吸するだけで脳内のざわつきが静かになります。

過去を振り返って改善点を見つけやすくなりますのでとてもオススメです。

習慣12:家族との関係づくり

・夕食時の短い会話習慣

・週1回の学習報告タイム

・休日の家事手伝い

「親を『プレッシャーを与える存在』から『応援してくれる味方』に変えられたのが大きかったです」(現役京大生・元浪人生)

上でも挙げましたが、ピリピリしている浪人生活だからこそ親との信頼関係構築は本当に無駄なストレスを軽減させるのに役立ちます。

勉強に集中したいなら、勉強以外の環境を自分で快適になるように工夫しましょう。

その大きいものが親との関係です。

習慣13:モチベーション維持の工夫

・志望校の情報を部屋に掲示

・合格後の目標リストの作成

・応援してくれる人からの手紙を保管

志望校についてどのぐらい知っていますか?

人間は頭の中で分かっていると思っても実際に目の前にあるのと無いのとではモチベーションが大きく異なります。

なんのために志望校に行くのか、この点を忘れないように部屋に志望校のグッズで埋め尽くすのもオススメです。

ちなみに私は、浪人時代に定期的に志望校の学食に食べに行ってました笑

習慣14:前向きな思考を育む習慣

・毎日3つの「できたこと」を書き出す

・苦手科目の「少しの進歩」も記録

・「まだできない」を「まだ見つかっていない」に言い換える

「『今の自分にできること』に焦点を当てるようになってから、心が楽になりました」(医学部生・元浪人生)

できたことが増えていくことを認識できることが、自分への自信に繋がります。

毎日、同じことの繰り返しだと成長がないように感じても、数ヶ月前と比べると大きく成長しています。

そういった違いを認識できるように進歩を記録しておきましょう。

習慣15:将来を見据えた時間の使い方

・志望学部の学習以外の専門書を読む

・英語の長文を毎日音読

・新聞の社説を読む習慣

社会と隔絶された浪人生活を送っていると自分が世界から取り残された感が出て孤独感が大きくなります。

だからこそ、世界の情報を入れておきましょう。

ただ、情報をいれるのではなく、あえて英語で読むなど工夫することで、学習にも繋がります。

1.一度にすべての習慣を始めようとしない

oまずは3つから始める

o習慣化できたら少しずつ増やす

2.自分に合った方法にアレンジする

o時間配分は柔軟に調整

o効果を実感できる方法を選ぶ

3.継続できない場合は見直す

o無理な習慣は長続きしない

o自分のペースを大切にする

「最初は『こんなの無理かも』と思った習慣も、小さな目標から始めることで少しずつ定着していきました。1年後、これらの習慣は私の大きな強みになっていました」(現役京大生・元浪人生)

大学進学率60%の時代の浪人生

2022年の大学進学率は

男性59.7%

女性53.4%

と過去最高です。

これだけ多くの人が大学に進学する時代になると、大学卒業が大手企業の最低条件となり、浪人してでも大学に合格しないと将来の選択肢は非常に狭められてしまうのも事実です。

浪人のスタイル別メリット・デメリット

浪人生活のスタイルは、大きく分けて「予備校浪人」と「自宅浪人」の2つがあります。それぞれの特徴を理解し、自分に合ったスタイルを選ぶことが、浪人生活を乗り越えるための重要なポイントとなります。

予備校・自宅浪人の選び方と特徴

【予備校浪人のメリット】

1.学習環境の整備

•専門の講師による指導

•いつでも質問できる環境がある

•同じ目標を持つ仲間との切磋琢磨

2.時間管理のしやすさ

•決められたカリキュラムでスケジュールが立てやすい

•規則正しい生活リズムを守りやすい

•明確な目標への線路が敷かれている

3.メンタル面のサポート

•進路指導の専門家であるチューターによる相談が受けられる

•浪人生同士の情報交換で励まし合えるのでモチベーションが維持しやすい

【予備校浪人のデメリット】

・年間100万円以上と費用が高額

・通学時間の負担が大きい

・カリキュラムの柔軟性が低く自分に合わない可能性がある

「予備校では、周りの頑張りが見えるので、自然とモチベーションが保てました」(現役神戸大生・元浪人生)

【自宅浪人のメリット】

1.費用面での優位性

•予備校費用の節約

•交通費の削減

•教材費の自由な選択

2.時間の有効活用

•通学時間なし

•自分のペースで学習

•柔軟な時間配分

3.学習スタイルの自由度

•自分に合った教材選び

•オンライン教材の活用

•個別の学習計画立案

【自宅浪人のデメリット】

・孤独感は感じやすくなり気持ちが萎えやすい

・生活リズムが乱れやすいではなく乱れます

・質問できる環境が限られる

「自宅浪人は自由度が高い分、強い意志が必要です。でも、オンライン学習ツールを活用することで、孤独感は大きく軽減できました」(現役関大生・元浪人生)

意外と知られていない浪人生活のメリット

実は、浪人生活には意外な収穫もあります。経験者たちが語る「浪人して良かった」と思える点をご紹介します。

1.自己理解の深まり

•自分の学習スタイルの発見

•時間管理能力の向上

•精神的な強さの獲得

勉強は社会に出てからも資格試験、昇進試験など生涯にわたって続きます。

そんなときの学習スタイルは大学受験までに築かれています。

浪人生活は勉強に打ち込む期間になるので、必然的に学習スタイルと精神的なタフさは向上します。

この点は社会に出てからも役に立つのは間違いないです。

2.進路選択の明確化

•志望分野への理解が深まる

•職業観がよりしっかりと醸成される

•学ぶことへの目的意識の確立される

なんのために浪人しているのか、

これは考えようとしなくても考えてしまいます。

この自問自答は苦しいですが、ゆくゆくは目的意識をしっかりとしたものになりますので、悪いことではありません。

【体験談】浪人生活がつらすぎて心が折れそうだった

ここでは、難関私立法学部に合格した山田さん(仮名)の浪人体験をご紹介します。

現役時に医学部受験に失敗し、「もう無理かもしれない」と何度も思いながらも、浪人を経て最終的に志望校合格を勝ち取った経験から、具体的な克服方法をお話しいただきました。

自己否定の日々から抜け出すまで

「最初の模試で、現役時代より点数が下がってしまったんです。そこから自己否定の連鎖が始まりました」(Aさん)

【当時の状況】

・睡眠時間:4-5時間

・学習時間:机に向かう時間は12時間以上

・精神状態:常に不安を抱えている

・生活習慣:不規則な食事、運動なし

「とにかく『量』をこなせば何とかなると思っていました。でも、それは完全な間違いでした」

【転機となった出来事】

・予備校の先生との面談

・元浪人生の先輩からのアドバイス

・家族との本音の話し合い

【具体的な改善策】

1.学習方法の見直し

•1日の学習時間を8時間に制限

•理解度を重視した学習計画

•確実な復習時間の確保

勉強時間を8時間に制限することで、ダラダラと集中できずに机に向かう時間がなくなりました。

そして、復習する時間を確保しつつ、学ぶことで、学んだことがしっかりと身についていくことが実感できました。

2.生活習慣の改善

•毎日同じ時間に起床

•三食きちんと摂取

•週2回の軽い運動

毎日同じ時間に起床するだけで暑くても寒くても眠くても体が勝手に起きるようになります。

これが1日8時間の勉強習慣に非常に役立ちました。

母との関係改善までの道のり

「母は毎日『今日は何時間勉強したの?』と聞いてきました。その質問が本当にプレッシャーでした」

【関係改善のきっかけ】 ・週1回の学習報告会を提案 ・悩みを正直に打ち明ける ・母の不安も理解する

「母の質問は、実は私への心配からだったと気づいたんです。それからは、互いに歩み寄れるようになりました」

浪人生活を楽しめるようになったきっかけ

「浪人生活を『楽しむ』なんて、最初は考えられませんでした。でも、視点を変えることで、少しずつ前向きになれました」

【具体的な転換点】

1.小さな目標の達成

•毎日の学習計画を100%達成

•苦手単元の克服

•模試での部分的な点数アップ

2.気分転換の工夫

•休日の午前中は図書館で医学書を読む

•夕方15分の散歩習慣

•週末は1時間だけカフェで勉強

3.仲間との励まし合い

•オンライン自習室での仲間作り

•予備校の同じ志望の友人との情報交換

•SNSでの浪人コミュニティ参加

「浪人生活は確かに辛いですが、それを通じて得られるものも大きいんです。今振り返ると、この1年は私の人生にとって大きな転換点になりました」

まとめ:浪人生活のつらさは誰もが通る道。だからこそ乗り越えられる

浪人生活でつらい思いをしているあなたへ。 ここまで読んでいただいて、少しでも心が軽くなりましたでしょうか?

:つらい浪人生活を乗り越えるための3つのポイント

1.「つらい」は当たり前、でもそれは成長の証

•誰もが同じように悩み、苦しんでいる

•その過程自体が、かけがえのない経験となる

•つらいと感じること自体が、前に進んでいる証拠

2.一人で抱え込まない勇気を持つ

•親への相談を恥じる必要はない

•予備校の先生は味方になってくれる

•同じ境遇の仲間との交流も大切

3.自分のペースを守り通す

•他人との比較は最小限に

•無理のない学習計画を立てる

•休むときはしっかり休む

浪人を経験した方からのメッセージ

「今、浪人生活に不安を感じているあなたへ。 私たちも同じように悩み、苦しみ、時には投げ出したくなることもありました。でも、それを乗り越えた先には、必ず新しい景色が待っています。

あなたの『つらい』は、誰にでもある正常な感情です。その気持ちを抱えながらも、一歩ずつ前に進んでいるあなたは、既に十分強いのです。

今は自分のペースを守り、できることから少しずつ。 この記事で紹介した方法を、あなたなりにアレンジしながら、ぜひ実践してみてください。

必ず、この時期を乗り越えられる日が来ます。 そして、その時あなたは、大きく成長した自分に出会えるはずです。

頑張るあなたを、私たちは応援しています」

(浪人を経て志望校に合格した27名の経験者一同より)

【この記事のまとめ】

・浪人生活の「つらさ」は浪人生なら誰もが経験する成長の証

・具体的な15の習慣を自分なりにアレンジして実践を

・一人で抱え込まず、周囲のサポートを積極的に活用

・この経験は必ず将来の糧となる

・今の自分を信じて、一歩ずつ前へ

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事が、あなたの浪人生活の道しるべとなれば幸いです。