「毎日遅くまで勉強しているのに、なかなか成績が上がらない…」

「塾にも通わせているのに、テストの点数が伸び悩んでいて心配…」

こんな悩みを抱えている保護者の方は少なくありません。特に中学生・高校生のお子様を持つ親御さんにとって、子供の成績の伸び悩みは大きな心配の種となっています。

本記事では、長年、進学塾で子どもたちに受験指導をしてきた経験をもとに、子供の成績が上がらない原因を詳しく解説するとともに、家庭でできる具体的な対策方法をご紹介します。

あわせて発達障害の可能性についても触れながら、専門家への相談のタイミングまで、保護者の方が知っておくべき情報を網羅的にお伝えします。

•成績が伸び悩む5つの原因と対策

•効果的な学習法と学習計画の立て方

•専門家に相談すべきケース

•家庭でできる具体的なサポート方法

勉強しても成績が上がらない5つの原因とは?親が知っておくべきポイント

お子様の成績が伸び悩む原因は、実はいくつかの要因が組み合わさっていることが多いのですが、大きく分けると5つに分類できます。まずは、その主な原因について見ていきましょう。

・誤った勉強法を続けているため

・子供が抱えるストレスやプレッシャーなどの心理的トラブル

・不健全な学習環境

・勉強へのモチベーションが低い

・発達障害

この5つについて解説していきます。

成績が上がらない原因1:誤った勉強法を続けているため

最も数として多いのが勉強法(効率の良い学び方、学習時間、計画の立て方、スランプ)です。

試験で良い成績を取るためには、『理解』と『記憶』の組合せが肝心です。

社会・地歴や理科などは、理解ではなく暗記が必要な部分もありますが、

基本的には

基本となる原理原則を理解した上で、いつでも思い出せる状態にする記憶ができているか否か

これで成績が上がるかどうかが決まります。

特に理解を伴わない機械的な暗記がクセづいてしまうと、確かに一時的には点数が上がるかもしれませんが、本質的な理解ができていないため、少し問われ方が変わったり、応用問題が出題されると解けなくなります。

さらに、「インプットばかりでアウトプットが不足している」という状況も珍しくありません。教科書を読んだり講義を聴いたりするだけでは、自分の理解度を正確に把握することができません。

理解度を正確に把握したいなら問題集を解いてみましょう。

「わかったつもり」だった内容が実は曖昧だったことに気づくことがよくあります。

教材選びの失敗も要注意です。レベルが高すぎる教材に挑戦し続けると、基礎が固まらないまま先に進んでしまい、結果として全体の理解度が低下してしまいます。逆に、易しすぎる教材ばかりを使っていると、実力が伸びず、模試や入試で思うような結果が出せない可能性があります。

こういった誤った勉強法を続けていると、基礎学力が不足した状態で学年だけが上がっていくことになります。

その結果、例えば、高校で習う数学や英語は中学校で習う内容をベースとしているため、数学が苦手な生徒の多くは、中学校で学ぶべき方程式や図形の基本概念が完全に定着していないことがあります。

この「理解の穴」は、新しい単元に進むたびに大きくなっていき、やがて「数学はわからない」という諦めにつながってしまいます。

学習計画の立て方にも課題が見られます。「今日は5時間勉強する!」という意気込みだけで始めても、具体的な内容や順序が決まっていなければ、効率的な学習は望めません。また、一度学んだ内容を定着させるための復習が不足していることも多く、テスト直前の詰め込み学習に頼らざるを得ない状況に陥りがちです。

脳の原理に沿った上で自分に合った無理のない学習計画を立てられるか否か、そして実行し続けられるかどうか。

この辺りが出来ていないため成績が上がらないという子は非常に多くいます。

成績が上がらない原因2:子供が抱えるストレスやプレッシャーなどの心理的トラブル

子供が抱えるストレスやプレッシャーを分類すると2つに分けられます

1、安心できない家庭環境

2、学校・教師への不信

大人でも会社でパワハラやセクハラなどのハラスメントを受けると鬱病など心を病んで仕事はおろか睡眠も取れなくなり、ふつうの生活がおくれなくなります。

子供ならなおさらです。

1、安心できない家庭環境

成績の伸び悩みを考える際、見落としがちなのが家庭内での心理的な不安要因です。

こちらは3つに分類されます。

1、他社比較によるプレッシャー

「お兄ちゃんは毎回テストで90点以上だったのに」

「隣の家の子は医学部に行くのに」など

2、落ち着かない家庭環境

父母がいつも喧嘩している

荒れている兄弟がいる

ネグレクトなど

3、教育虐待

「●●大学以外は許さない!」

「寝る時間以外は全部勉強しなさい!」など

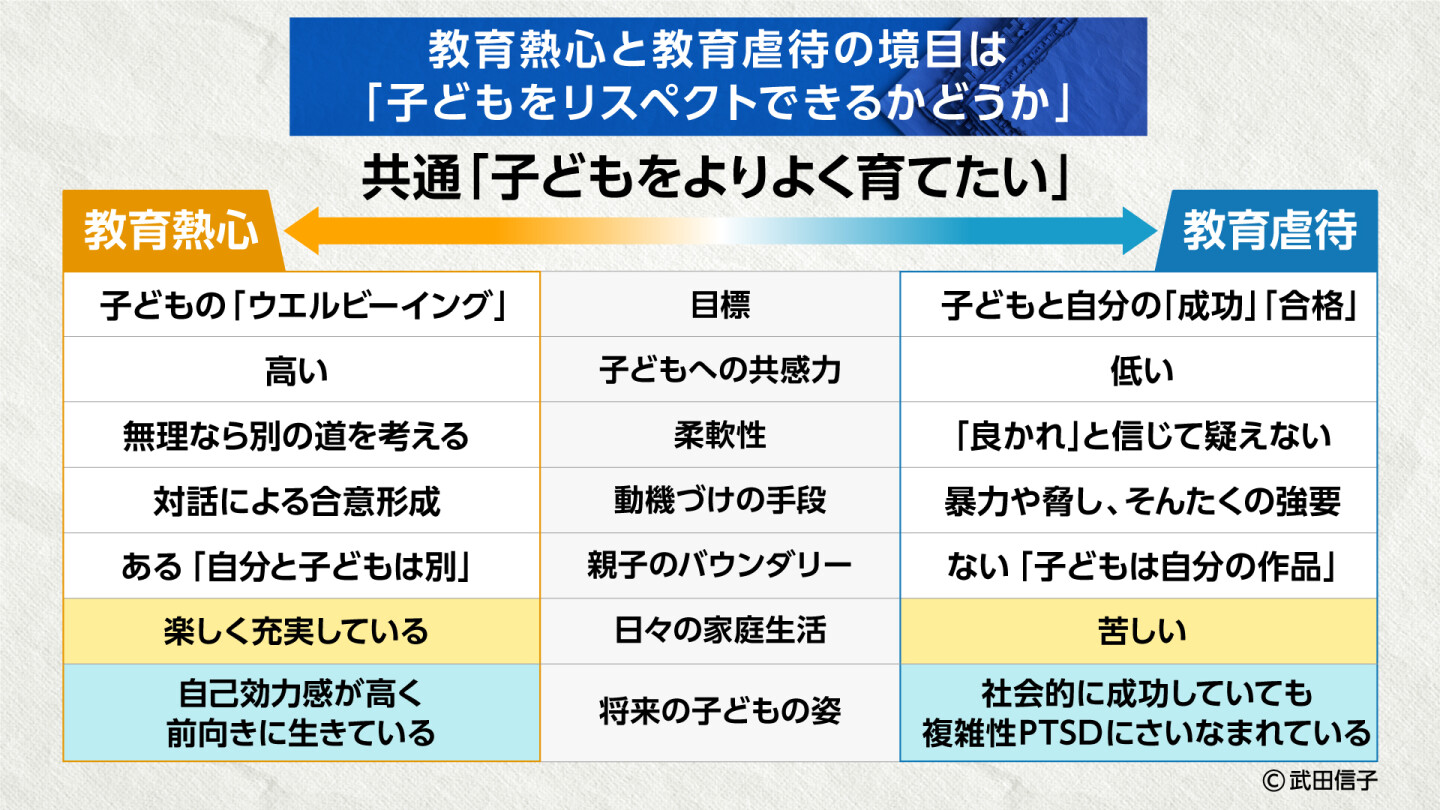

特に最近、注目されているのが教育虐待です。

親としては子供のためを思って厳しくしているつもりで、他人の目からみても教育熱心としか映りません。

しかし、子ども自身も親の期待に応えようと必死になって最後に潰れていくこともあります。

教育虐待は他の虐待以上に「よい子」性に支配されやすいと考えたからである。身体的虐待などでは,反抗ができたとしても,教育虐待は親の善意のもとに行われていると見えやすいために,むしろ保護者を拒絶することが難しくなってしまい,「よい子」性のうちに,より呑み込まれやすい

私は教育虐待を「親(※)が子どもの心身が耐えられる限界を超えて教育を強制すること」と定義しています。教育にはスポーツや音楽などの習いごとも含まれます。教育熱心か教育虐待かは、子どもの側の苦しさで決まります。それは親が子どもを、どうとらえているかに左右されます。親が子どもによかれと思って提案したことに対して、きちんと子どもの意見を聞くのか、それとも、親の提案を押し付けてもいいと考えるのかの違いです。

子どもが嫌だと思った場合に、親の機嫌をうかがうことなく「ノー」と言える信頼関係が必要です。つまり、子どもであっても「自分のことは自分で決める」のが原則です。「うちの子にそんな判断力はない」と思って無理強いしている場合は、そこから見直しが必要かもしれません。

ノーの理由を聞いた親は、まずそれをしっかりと受け止めます。子どもが気づかない情報を親が持っている場合は、それを補足情報として提供した上で、再び子どもの率直な気持ちや考えをじっくり聞きます。その対話を繰り返して、お互いに納得のいく合意に至ることを目指します。このとき、親の意見が通らないことがあります。子どもの言うなりになるということでもありません。大切なのは、状況が変わったら、また一緒に考え直して、よりよい道を見つける工夫を続けることです。こういった対等な対話が継続的にできる関係性がある場合は教育熱心、ない場合は教育虐待の可能性があると言えます。

こういった安心できない家庭環境だと強いストレス状態にさらされるため、記憶も理解もできないぐらい脳が疲弊します。その結果、本来の実力を発揮できないどころか、テスト前になると胃が痛くなったり、不眠に悩まされたりする子供も少なくありません。

2、学校・教師への不信

私は高校時代、奈良の進学校に通っていました。

その学校に入学した高校1年生の1学期、夢と希望しかしらない時期に担任の教師から言われたセリフが忘れられません。

『勉強できない人間は人間とみなさないことが大事だ!』

『医学部に行きたい奴は、さっさと医者になって過労死しろ!』

狂ってるとしか思えない発言を真顔で言うこの教師の存在は、私の高校3年間を地獄に落とすのに十分な存在でした。

この教師は英語の担当であったため、英語が大嫌いになるだけでなく、学校に行くことそのものが苦痛になりずっと成績は深海魚状態でした。

このような心理的な高ストレス状態にさらされると、どんな勉強法を使っても成績は上がりません。

勉強して成績が上がる大前提は、子ども自身が安心できる環境にいることです。

成績が上がらない原因3:不健全な学習環境

現代の子供たちを取り巻く学習環境には、深刻な課題が山積しています。

特に顕著なのが、デジタル機器による学習の中断です。スマートフォンの通知音が鳴るたびに勉強の手が止まり、「ちょっとだけSNSをチェックしよう」と思って開いたアプリに、気づけば1時間以上も没頭してしまう――。

このような経験は、もはや珍しいことではありません。

また、家庭環境も重要な要素です。リビングで勉強していると、テレビの音や家族の会話が気になって集中できない。かといって自分の部屋は、ベッドが誘惑的で眠くなってしまう。このように、理想的な学習空間を確保できていない生徒は少なくありません。

さらに、自分のリズムを把握できていないことも大きな障壁となっています。朝型の生徒が「みんなが夜に勉強しているから」と無理に夜更かしをしたり、逆に夜型の生徒が早朝学習に挑戦して体調を崩したりするケースもあります。結果として、不規則な生活習慣が形成され、学習効率の低下を招いてしまいます。

こうした環境要因を改善するには、まず自分に合った学習スタイルを見つけることが重要です。スマートフォンは別室に置く、机の向きを工夫する、学習時間帯を固定するなど、小さな工夫の積み重ねが、効果的な学習習慣の確立につながっていくのです。

成績が上がらない原因4:勉強へのモチベーションが低い

「なぜ勉強するのか」という根本的な問いに答えられない状態で学習を続けることも、大きな問題です。「とりあえず成績を上げなければ」「親に言われたから」という外発的な動機だけでは、持続的な学習意欲を維持することは困難です。

中学時代は高校時代に比べて習う内容のレベルは高くないため、モチベーションが低くても乗り越えられることはあります。

しかし、高校生になると格段にレベルが上がります。

すると、なかなか成績が上がらず、苦労します。

人は、そういった苦労している時に、『意味』を考えがちになります。

『なんで私はこんなに苦労してまで勉強してるんだろう?』

思春期の子供たちは、自分の将来像が明確に描けていないことも多く、目の前の学習に意味を見出せずに悩んでいます。

その悩みが一気に爆発して勉強そのものを嫌いになることもあります。

だから、子供が勉強の意味を理解できるように説明してあげることが親の大切な役目になります。

成績が上がらない原因5:発達障害との関連性について

子供の成績が伸び悩む背景には、時として発達障害という要因が隠れていることがあります。

学習障害(LD)を持つ生徒の場合、「文字が踊って見える」「漢字の細かい違いが区別できない」といった特有の困難さを抱えていることがあります。また、計算の際に桁をそろえることができなかったり、筆算の手順を覚えられなかったりと、通常の学習方法では対応が難しい課題に直面することも少なくありません。

注意欠如・多動症(ADHD)の特性がある場合は、授業に集中し続けることに大きな困難を感じます。

「先生の話を聞いているつもりが、気づくと窓の外の景色に気を取られていた」

「宿題をしようとしても、机に向かって5分と座っていられない」

こういった状況は、本人の努力不足ではなく、脳の特性によるものかもしれません。

自閉スペクトラム症(ASD)の特性を持つ生徒には、抽象的な概念の理解が特に難しく感じられることがあります。例えば、国語の比喩表現や、数学の文章題のような、具体的な形のない問題に苦手意識を持ちやすいのです。

しかし、重要なのは、これらの特性は決して「できない」というレッテルではないということです。むしろ、早期に気づき、適切なサポートを受けることで、その子供特有の才能や強みを伸ばすチャンスになります。

例えば、視覚的な補助教材を活用したり、学習環境を個別に調整したり、その子に合った学習方法を見つけることで、着実に成長を遂げている事例は数多く存在します。

大切なのは、「なぜ困っているのか」を丁寧に理解し、一人ひとりに合った支援方法を見つけることです。発達障害の可能性に気づくことは、決してマイナスのレッテルを貼ることではなく、その子供が最も輝ける道筋を見つけるための重要な第一歩なのです。

勉強しても成績が上がらない子供のための効果的な学習法と学習計画

学習環境と最適な学習時間帯の見つけ方

子供の成績向上をサポートする上で、まず重要なのが理想的な『安心できる家庭環境』、『勉強に集中できる学習環境』など環境の整備です。

●安心できる家庭環境:子供の前では喧嘩せず落ち着ける場を作る

●勉強に集中できる学習環境:勉強以外に気を取られない場を作る

例えば、照明は目の疲れを防ぐため、手元を明るく照らしながらも、部屋全体は適度な明るさを保つことが大切です。

また、室温は20~22度程度に設定し、長時間の学習でも集中力が途切れにくい環境を作ります。机の上には必要な教材だけを置き、スマートフォンなどは別室に置くなど、誘惑を徹底的に排除することで、学習に集中できる空間を作り出します。

個人に合った学習時間帯の発見も、効率的な学習には欠かせません。朝型の子供であれば、早朝の清々しい時間帯に集中して学習し、夕方以降は軽い復習程度にとどめる方が効果的です。

一方、夜型の子供に無理に早朝学習をさせても、十分な効果は期待できません。

まずは1週間ほど、時間帯ごとの集中度や理解度を記録してみることで、その子供に最適な学習時間帯が見えてきます。

モチベーション維持のコツ

モチベーション維持においては、適切な目標設定が鍵となります。例えば、「次のテストで数学を10点上げる」という短期目標と、「大学受験で第一志望校に合格する」という長期目標を組み合わせることで、日々の学習に明確な意味を持たせることができます。

また、第一志望校を目指す理由も明確にしておきましょう。

人は1年後の100万円より、明日の1万円を求めてしまう生き物です。

何のために辛い勉強に打ち込むのかという目的は毎日確認するぐらいでちょうどよいのです。

『自宅から通える医学部に行きたいから●●大学へ行く!』

『自分の実力を証明したいから日本一の大学である東京大学に行く!』

『学費がかからず給料ももらえるから防衛大学校に行く!』

など、キレイごとは抜きにした本音で志望校を目指す理由を紙に書いて壁に貼る。

パソコンやスマートフォンの待ち受け画面にする。

こういったことがモチベーションの維持に大きく役立ちます。

ただし、現在の実力から大きくかけ離れた目標は、かえってやる気を削ぐ原因となりかねません。まずは「毎日30分は数学の問題集に取り組む」といった、達成可能な具体的目標から始めることが重要です。

また、結果を褒めることは大切ですが、子供の努力を正しく評価し、適切にフィードバックすることも重要です。

「テストの点数が上がった」という結果だけでなく、「毎日コツコツと勉強に取り組んでいるね」「難しい問題にも諦めずに挑戦しているね」といった、プロセスに注目した褒め方をすることで、子供は自分の成長を実感し、さらなる学習意欲につながっていきます。

子供の勉強は大人になっても続きます。

学生時代に成績が上がり、希望する大学に合格しても終わりではありません。

その後、さらに資格試験や仕事の勉強が必要です。

そんな時、親から努力したことを褒められた経験のある子供は自己肯定感が高くなるので、大人になって困難な壁に当たっても乗り越えやすくなります。

子供に合った教材選びのポイント

教材選びにおいては、まず子供の現在の学力を正確に把握することから始めます。

学校の定期テストの結果、全国模試の結果を丁寧に分析します。

1、どの科目が足を引っ張っているのか

2、どの単元で点数を落としているのか

3、計算問題と文章題のどちらが得点が低いのか

4、失点した原因はケアレスミスか基本の理解不足か応用力不足か

この順序で確認して、具体的な弱点と対策を検討します。

その上で、基礎から応用までのステップが明確で、解説が丁寧な教材を選ぶことが重要です。

特に、解答・解説ページが充実していることは、自学自習の効率を大きく左右します。

1、自分が正解した問題の解説を読んで自分の解法と手順が同じか確認

2、自分が間違えた問題の解説を一読して理解できるか確認

効果的な学習計画の立て方

1、「なぜ勉強するのか」という目的を明確にする

2、志望校を決める

3、その上で、各科目の現状と目標のギャップを確認する

4、必要な学習時間と現実的に勉強にかけられる時間を割り出す

5、毎日勉強する時刻を決める

6、受験の日までに取り組む教材を決める

7、月ごと、週ごとにやるべきことを決める

8、粛々と勉強に打ち込む

9、遅れが発生したり、逆に予定より早く終わる場合がないかを確認しスケジュールを再調整

勉強する目的と志望校を明確にすることで、迷うことが無くなります。

この時のポイントは、『キレイごとではなく本音で明確にする』という点です。

人助けをしたいけど、良い大学に行って良い企業に勤めてモテたい

という気持ちを否定する必要は全くありません。

むしろ本音で書かないとワクワクしませんので、モチベーションも上がりません。

さらに、志望校のレベルが分かると現状とのギャップも明確になりますので、その差がハッキリすると危機感が芽生えます。

その結果、勉強へのモチベーションと危機意識の両方が高まるので勉強への集中力も圧倒的に高まります。

・偏差値がどのぐらい離れているのか

・どの科目が課題なのか

・残された時間はどのぐらいか

これらが確定するとかけるべき勉強時間が決まり、その勉強時間を受験までの残りの日数で割ると1日の必要な勉強時間が計算できます。

そして1日のうち勉強に打ち込める時刻を決めて、必要最小限の教材を選びます。

次に月ごと、週ごとの目標を決めたら後は粛々と勉強していくのみです。

例えば、「英語は毎日30分の単語学習」「数学は平日45分の問題演習」といった具合に、具体的な時間配分を決めていきます。ただし、この際に注意すべきは、計画が現実的なものであることです。

1日の学習時間は、目標と現状のギャップがどの程度あるかで大きく変わります。

仮に中学生で2~3時間、高校生で3~4時間程度を目安とする場合、これに加えて30分程度の振り返りの時間を設けます。

また、45分の学習ごとに10分程度の休憩を入れることも、集中力の持続のために重要なポイントです。

土日は平日より1時間程度多めに学習時間を設定しつつも、部活動や趣味の時間とのバランスも考慮に入れます。

このように、子供の成績向上には、環境整備から目標設定、教材選び、時間管理まで、様々な要素が絡み合っています。

大切なのは、これらを一度に完璧にしようとするのではなく、一つずつ着実に改善していく姿勢です。そして何より、子供自身が「勉強が楽しい」「もっと知りたい」と感じられるような支援を心がけることが、長期的な成功への近道となるのです。

勉強しても成績が上がらないときの学習改善ステップ

まずは基礎学力の確認から

成績が思うように上がらない場合、まず取り組むべきは現状の正確な把握です。

特に重要なのが、単元ごとの理解度を細かくチェックすることです。例えば、数学であれば「方程式は解けるが、証明問題になると手が止まる」「基本的な計算は問題ないが、文章題になると正答率が大きく下がる」といった具体的な躓きポイントを洗い出していきます。

この分析を基に、教科書に立ち返っての基礎固めが始まります。よくある間違いは、「基礎は大丈夫だろう」と思い込んで応用問題に挑戦してしまうことです。

しかし、例えば英語の場合、中学1年の基本文法が完全に定着していないまま、2年生の複雑な文法事項に進んでしまうと、理解の穴が徐々に広がっていきます。そのため、一度立ち止まって、教科書の重要項目を丁寧に復習することが、成績向上の確実な土台となります。

私は子供に受験のための数学、英語、理科を教えながら大人向けにWebマーケティングを教えています。

すると、大人でも方程式が解けない人がたくさんいることが分かりました。

しかし、方程式が解けないから方程式の勉強するのは、必ずしも正しくないことも分かりました。

なぜなら、

割合の変換(小数から分数、分数から%への変換)ができない人

分数の計算ができない人など

方程式以前で躓いている人がたくさんいたからです。

そういう場合は、小学生の算数までさかのぼって学びなおす必要があります。

でも、こういう時、大人はプライドが邪魔をして小学生の算数を勉強したがらないので、結局、方程式が解けず、Webマーケティングも理解できない人をたくさん見てきました。

言いですか。

学ぶは一時の恥、学ばないのは一生の恥です。

本気で目標をクリアしたいなら、プライドなんて粛々と学ぶべきです。

インプットとアウトプットのバランス

また、学習効果を高めるには、インプットとアウトプットの適切なバランスが欠かせません。

効果的なインプットの第一歩は、教科書やノートの「通読」です。

全体の概要を理解することに重点を置いてとりあえず最後まで読み切りましょう。

その後、もう一度読みます。

その際は、単に目を通すだけでなく、「なぜこの公式が成り立つのか」「この歴史的出来事の背景には何があったのか」といった疑問を持ちながら熟読します。

そうすると理解の質が大きく変わってきます。

全体像が見えないまま勉強することは非常に効率が悪いんです。

だから、どの科目もまずは全体像をしっかり押さえてから、熟読に移りましょう。

そして、いきなり要点整理ノートを作成するのは時間の無駄です。

通読した後、1回熟読したら、いきなり問題演習、つまりアウトプットしましょう。

その際、知識や情報がどういう問われ方をしているのかを意識しながら解きましょう。

そうすることで、問題形式に慣れながら知識が定着していきます。

つまりアウトプットしながらインプットした知識が再確認できるんです。

その中でどうしても理解しづらかったり、よく間違える所を『要点整理ノート』としてまとめていきます。

例えば、理科の化学反応の単元であれば、反応式だけでなく、「温度による変化」「触媒の影響」「日常生活での応用例」といった関連情報を図や矢印を使って整理します。このように情報を構造化することで、断片的な知識が有機的につながり、深い理解につながります。

その上で、勉強ブログを立ち上げて、自分が理解した内容を、まだ理解していない人に教える気持ちで説明する文章を作成してみましょう。

つまり、「教える練習」です。例えば、「親に今日習った内容を説明する」「友達の質問に答える」といった形式でブログを書いていくことで、自分の理解度を客観的に確認できます。また、説明する過程で新たな疑問点が見つかることも多く、それが学習の深化につながります。

効果的な復習サイクルの作り方

復習サイクルの確立も、成績向上の重要な要素です。その日の学習内容は、必ずその日のうちに15分程度で振り返ります。

特に、授業中に「よくわからなかった」と感じた部分は、しっかり復習して、必要に応じて先生に質問するなど、翌日までに解決することが望ましいでしょう。

1、教科書を見ずに先生が発言した内容を頭の中で再現する

2、夜寝る前に覚えて、朝起きた直後に再度見直す

3、分からない内容はその週のうちに解決する

復習の目的は、記憶の定着です。

記憶を定着させるには、『思い出す』ことがポイントになります。

そして『思い出す』際には、脳内に映像として授業を再生することで記憶がしっかりします。

その上で思い出せなかった点を教科書を見て確認するとビックリするぐらい覚えられます。

なお週末には、その週の学習内容全体を見渡す「総復習」の時間を設けます。

ここでは、単に問題を解くだけでなく、各単元のつながりや、応用可能な場面を考えることで、知識の定着を図ります。さらに、月に1回程度は、より長期的な視点での復習日を設定します。この日は、過去の単元も含めた総合的な問題に取り組み、知識の定着度を確認します。

特に注意が必要なのが、苦手分野の克服計画です。「苦手だから後回し」にしがちですが、それでは問題の解決にはなりません。例えば、英語の長文読解が苦手な場合、毎日10分でも英文を読む習慣をつけるなど、具体的な克服プランを立てることが重要です。また、定期テスト前の対策も、この日常的な復習サイクルと連動させることで、より効果的な学習が可能となります。

このように、成績向上には、基礎固めから始まり、インプット・アウトプットのバランス、そして効果的な復習サイクルの確立まで、様々な要素が必要です。重要なのは、これらの要素を自分の学習スタイルに合わせて組み合わせ、継続可能な学習習慣を作り上げることです。一朝一夕には結果が出ないかもしれませんが、この過程を着実に積み重ねることで、必ず成績はアップして合格への道が開けます。

家庭でできる勉強しても成績が上がらない子供への対応方法

成績向上に向けた家庭でのサポートは、子供の学年や発達段階によって大きく異なります。大学受験に向けて勉強する高校生が成績が上がらない場合、その原因が中学生の範囲にあることは多々あります。

そんな時は、恥ずかしがらず、さっさと中学時代の最も重要な基礎学力を確実に定着させましょう。

例えば、数学で躓いている生徒の多くは、連立方程式や二次関数といった基本的な内容が完全に身についていないことが少なくありません。このような場合、いきなり高校の内容に取り組むのではなく、まずは中学生の基本的なテキストに立ち返り、基礎からじっくりと学び直すことが効果的です。

なお、一度習った内容を再度復習するので、中学3年間の数学の復習も早ければ2週間、どんなに時間がかかっても1か月でクリアできます。

だから、急がば回れで、さっさと中学時代の基本事項を復習することが合格への最短ルートです。

中学生の成績を伸ばすためのサポート

中学生の時期は学習習慣の確立が非常に重要です。

平日は必ず午後7時から9時までを学習時間とするなど、具体的な時間枠を設定することで、自然と勉強に向かう習慣が身についていきます。

特に、スマートフォンの利用については、「学習時間中は別室に置く」「勉強が終わってから30分だけ使用可能」といった明確なルールを設けることが望ましいでしょう。さらに、その日の学習内容や時間を記録するノートをつけることで、自身の学習状況を客観的に把握することができます。

高校生の成績アップにつながる関わり方

高校生に対するアプローチは、より自主性を重視したものとなります。この時期の生徒は、自分の将来について真剣に考え始める時期でもあります。そのため、「なぜ勉強するのか」「どんな大学に行きたいのか」といった本質的な問いかけを通じて、本人の目標設定をサポートすることが重要です。

学習計画の立案においても、親が一方的に指示するのではなく、「この志望校に行くためには、どのくらいの学習時間が必要だと思う?」といった形で、一緒に考えていく姿勢が効果的です。

特に高校生の場合、受験を意識した効率的な学習方法の確立が求められます。例えば、過去問題の活用では、単に問題を解くだけでなく、「なぜこの問題が出題されたのか」「どのような解法パターンが使えるのか」といった分析的な思考を養うことが大切です。また、教科書やノートの内容を凝縮した要点整理ノートの作成は、試験直前の効率的な復習に役立ちます。

定期テスト対策の具体的なアプローチ

定期テストで勉強しているのに成績が上がらない場合、問題を作成する教師の考える正解は何かをちゃんと把握する必要があります。

英文法でも歴史でも解答がかならず1つと決まっていない事柄はよくあります。

そんな時は、世間一般では正解とされている方ではなく、教師が正解と考えている方を書くことが成績アップにつながる1つの鍵となります。

その上で、定期テストは出題範囲が明確になっている上に、出題傾向も教えてくれるので、少なくとも2週間前から、各科目の学習時間を具体的に割り振っていきましょう。例えば、「数学は毎日1時間」「英語は2日に1回90分」といった具合です。特に重要なのが、苦手科目から取り組むという原則です。得意科目なら直前でも何とかなりますが、苦手科目は時間的余裕を持って取り組む必要があるからです。

また、学校によっては過去3年分程度の問題が公開されていることも多く、これらを時間を計りながら解くことで、本番に向けた実践的な演習となります。さらに、解き終わった後の復習が極めて重要です。間違えた問題は、単に解説を読むだけでなく、必ず自分で解き直してみることです。なぜ間違えたのか、正しい解法は何か、類似問題にどう対応するかを、じっくりと考える時間を設けましょう。

このように、家庭での学習サポートは、子供の発達段階に応じて柔軟に変化させていく必要があります。重要なのは、一方的な指導ではなく、子供の自主性を尊重しながら、適切な方向へと導いていく姿勢です。そして何より、小さな進歩を認め、励まし続けることが、子供の学習意欲を持続させる原動力となるのです。

スランプの時の具体的なアプローチ

成績が停滞するスランプが続くと心が折れそうになります。

しかし、スランプとは、ほとんどの人に訪れるものです。

1、理解して記憶したはずの内容がスッと出てこない

2、基本的な内容は解けるのに模試レベルまで応用力が付いていない

こういうタイミングでスランプに陥ります。

この時期は、あと少しがんばれば点数に反映されるので、一気に成績が上がる一歩手前なんです。

だから長年、大学受験、高校受験の子供たちを教えていた専門家として言わせて頂くと、心を折ることなく、粛々と今まで通りの勉強を進めていくことがスランプ脱出の近道です。

専門家に相談するべき時期とは

子供をどの程度まで見守るべきか、いつ学校の教師や塾の講師、医師やカウンセラーなど専門家に相談すべきか、多くの保護者が判断に迷うところです。特に注意が必要なのは、努力が実を結ばない状況が長期化しているケースです。例えば、毎日欠かさず勉強し、塾にも通い、それでも3ヶ月以上にわたって成績に変化が見られない場合は、学習上の特別なサポートが必要かもしれません。

また、特定の教科で極端な成績の偏りがある場合も要注意です。たとえば、「数学は毎回20点以下なのに、他の教科は平均点以上を取れる」「漢字が全く覚えられず、国語の点数だけが極端に低い」といった状況が続く場合は、学習障害などの可能性も考えられます。

さらに深刻なのが、学習意欲の著しい低下です。「どうせやっても無駄」「自分は頭が悪いから」といった否定的な言葉を頻繁に口にしたり、以前は好きだった教科の宿題にも手をつけなくなったりする様子が見られたら、心理面でのケアが必要かもしれません。

特に警戒すべきは、心理的な問題が身体症状として現れるケースです。テスト前になると頭痛や腹痛を訴える、夜眠れない、食欲が極端に落ちるといった変化が見られる場合は、すみやかに医師やカウンセラーなどの専門家に相談することをお勧めします。また、「学校に行きたくない」「クラスメイトと話したくない」といった言葉が増えてきた場合も、学習面の困難が不登校などの二次的な問題に発展する可能性があります。

このような兆候に気づいたら、決して一人で抱え込まず、学校のスクールカウンセラーや地域の教育相談センターなどに相談することが賢明です。専門家の適切なアドバイスを得ることで、子供に合った効果的なサポート方法が見つかることも少なくありません。早期発見・早期対応が、問題の深刻化を防ぐ鍵となるのです。

この時、

『強い子に育てるために嫌がってても強引に学校に連れていく』

『勉強時間をひたすら増やして追いつめる』

このようなことは絶対にやってはいけません。

親との信頼関係が崩壊すると、医師やカウンセラーの診断を受けるようアドバイスしても聞き入れられなくなり、より一層、対応が困難になります。

まとめ:勉強しても成績が上がらない場合の対処法と親の役割

お子様の成績が思うように伸びない状況に、多くの保護者が不安とストレスを感じていらっしゃることでしょう。しかし、これは決して珍しいことではありません。むしろ、学習の過程で誰もが経験する一つの段階として捉えることが大切です。ここでは、成績向上に向けた具体的なアプローチと、保護者としての効果的なサポート方法についてお伝えしていきます。

まず重要なのが、成績が伸び悩む根本的な原因の特定です。例えば、数学の点数が低い場合、単に「数学が苦手」と片付けるのではなく、「計算の基本的なミスが多いのか」「文章題の読解で躓いているのか」「公式の使い方が理解できていないのか」といった具体的な原因を探ることから始めます。時には、小学校の算数に戻って基礎を確認する必要があるかもしれません。

また、学習環境や習慣の面からも、慎重に状況を観察することが重要です。「毎日机に向かっているのに成績が上がらない」という場合、実は学習時間の使い方に改善の余地があることも少なくありません。例えば、スマートフォンの通知が頻繁に入る環境での学習は、たとえ2時間座っていても、実質的な集中時間は大きく減少してしまいます。

心理面での分析も欠かせません。「テストの点が悪いと親に怒られる」「クラスの中で自分だけができない」といったプレッシャーや不安を抱えていないでしょうか。このような心理的な負担は、学習効率を著しく低下させる原因となります。

これらの分析を踏まえた上で、具体的な改善策を実行に移します。ここで重要なのは、「この方法が効果的だから」と一方的に押しつけるのではなく、お子様の特性や好みに合わせた学習方法を一緒に探っていく姿勢です。例えば、視覚的な情報に強い子供であれば、図や表を活用した学習法を取り入れたり、聴覚的な記憶が得意な子供であれば、音声教材を活用したりするなど、個性に応じたアプローチが効果的です。

学習計画の立案では、現実的で達成可能な目標設定が鍵となります。「次のテストで学年トップを目指す」といった高すぎる目標は、かえってモチベーションを低下させる原因となりかねません。まずは「毎日30分は集中して取り組む」「次のテストで前回より5点上げる」といった、具体的で達成可能な目標から始めることをお勧めします。

教材選びにおいても、お子様の現在の学力レベルに合った適切なものを選択することが重要です。難しすぎる教材に挑戦し続けることは、自信の喪失につながりかねません。基礎から応用へと段階的にステップアップできる教材を選び、着実な成長を促していきましょう。

継続的なサポートにおいて最も大切なのは、小さな進歩を見逃さない観察眼です。テストの点数だけでなく、「最後まで諦めずに問題に取り組めた」「自分から質問ができるようになった」といった、日々の成長を積極的に評価し、励ましの言葉をかけることで、学習意欲の維持・向上につながります。

しかし、これらの努力を重ねても十分な改善が見られない場合は、専門家への相談を検討する時期かもしれません。特に、学習障害の可能性や、深刻な心理的問題が疑われる場合は、早めの対応が望ましいでしょう。学校の先生やスクールカウンセラーとの相談を通じて、より専門的な支援の必要性を見極めていくことをお勧めします。

最後に保護者の皆様にお伝えしたいのは、成績向上には時間がかかるということです。一朝一夕には結果が出ないこともよくあります。しかし、焦らず、お子様のペースを尊重しながら、地道な支援を続けることが、最終的には大きな成長につながっていきます。

今はまだ結果が見えなくても、必ず努力は実を結ぶはずです。一緒に長期的な視点で、お子様の成長を支えていきましょう。