大学受験の失敗は、多くの人にとって人生初の大きな挫折かもしれません。「全力を尽くしたのに結果が伴わなかった」「周りの期待に応えられなかった」など、心が折れてしまうこともあるでしょう。

しかし、大学受験の失敗は決して「人生の終わり」ではありません。この記事では、大学受験に失敗したことで絶望しているあなたが、どうすれば再び立ち上がれるのか、その方法を具体的に解説します。

大学受験失敗がもたらす心理的な影響

「人生終了」と感じるのはなぜか?

大学受験に失敗した瞬間、多くの人が胸の奥底から込み上げるような絶望感に襲われます。「自分には価値がないのかもしれない」「努力が無駄だった」「人生はもう終わりだ」といったネガティブな考えが頭を支配し、心が張り裂けそうになることもあるでしょう。この感情の背後には、さまざまな要因が絡み合っています。

大学受験失敗の絶望から立ち直るには、まずはその背後にある要因を知ることがポイントです。

周囲との比較

3月になると合格を決めた友人たちが喜びに包まれる一方で、自分だけがその輪に入れず、孤立感や劣等感を味わう瞬間があります。「高校時代には成績が低かったあいつが合格したのに、自分はなぜ……」現実問題としてそのようなことは頻繁におきます。

試験当日で結果を出せなかった自分と、たまたま良い結果を得たという事実を受け入れられれず、心の中でぐるぐると疑問が渦巻きます。その疑問が解決されないまま時間が流れると、自分が「取り残された存在」だと感じ、ますます自信を失ってしまうのです。

社会的なプレッシャー

受験は本人だけの戦いではなく、家族や教師、そして友人たちの期待を一身に背負った挑戦でもあります。親や親戚から「結果はどうだった?」と無邪気に聞かれるたびに、合格を報告できないことへの罪悪感や恥ずかしさが募ります。

また、「親や教師の期待に応えられなかった自分はダメな人間だ」と感じることで、さらに深い自己否定に陥るのです。

本来、大学受験は受験生本人の問題にも関わらず、こうした社会のしがらみ(期待、嫉妬、羨望、侮蔑など)が受験生本人の心を締め付け大きなプレッシャーになってしまうことは多々あります。

将来への不安

日本の社会では、「良い大学に進学すれば、良い就職ができる」という固定観念が根強く残っています。そのため、受験に失敗すると「これからの人生が暗いものになるのではないか」「まともな職につけないのではないか」といった漠然とした恐怖が心を覆います。特に親世代からの「大学進学が人生を左右する」という価値観がプレッシャーとしてのしかかり、重荷を感じることが多いでしょう。

こうした感情の嵐は、誰にでも起こり得る自然な反応です。

絶望感に打ちひしがれて涙が止まらなかったり、何も手につかなくなったりすることもあるでしょう。しかし、ここで覚えておいてほしいのは、これらの感情は時間が経つにつれて少しずつ和らいでいくということです。最初は暗闇の中にいるような気分でも、やがて新しい光が差し込む瞬間が訪れます。

あなたが今感じている苦しさは決して永遠に続くわけではありません。この一時的な感情の嵐を乗り越えることで、新しい道を見つける準備が整うのです。失敗は確かに辛い経験ですが、それをどう捉えるかが未来を決定づける鍵となります。

ここで重要なのは「時間が経つにつれ、感情は落ち着く」ということです。

頭ではわかっていても心がついていかない原因は、「人生経験が短いから」です。

社会に出て、様々な失敗をしてそこから立ち直ることを繰り返していくと、1つ1つの失敗はたいしたことないことが実感として理解できます。

でも、学生は勉強とクラブ活動ぐらいしか経験がないため、大きな失敗から立ち直るという経験がありません。

その結果、絶望から立ち直っている将来の自分を想像できず、苦しむ時間が長くなります。

受験失敗で抱えるコンプレックスをどう克服するか

大学受験に失敗すると、「自分は他人より劣っているのではないか」と感じるコンプレックスに悩まされる人は少なくありません。この感情の裏側には、社会的な偏見や自己評価の低下が深く関係しています。特に、学歴が重視されがちな日本社会では、「大学受験の結果=自分の価値」と考えがちです。その結果、「自分は失敗者だ」「家族や友人に顔向けできない」といったネガティブな感情が心を支配します。

例えば、受験を成功させた友人たちが誇らしげに進学先を語る場面に遭遇すると、その明るい声や表情が自分に突き刺さるように感じられることがあります。そして、「あの人たちは輝いているのに、自分はあれだけがんばったのにどうして落ちたんだろう」と思わずにはいられません。このような経験が積み重なると、コンプレックスがさらに強まり、自分自身をどんどん追い込んでしまうのです。

では、このような辛い気持ちをどう乗り越えればよいのでしょうか?以下に具体的なヒントを挙げます。

1. 視点を変える

受験の失敗を「人生全体の失敗」と考える必要はありません。むしろ、失敗は一時的なものであり、あなたの価値を決定づけるものではないと認識することが大切です。

受験結果は、あくまで学業の一部に過ぎず、社会に出るためのスキルや人間性はまた別の軸で育てていくことができます。例えば、大学進学以外にも多くの成功者が異なる道を切り開いている事実を知るだけでも、「自分の道は一つだけではない」と気づけるでしょう。

あなたの周囲で成功している人は全員高学歴でしょうか?

有名な大企業の経営者は高学歴でしょうか?

こういった事実を1つずつ調べていくだけで、受験の失敗が人生を決定づけるものではないということが分かるはずです。

2. 他の成功体験を積む

失敗を経験した後は、小さな成功体験を積み重ねることが大切です。例えば、社会的に難しいと言われている資格試験にチャレンジしてみたり、経験したことがないアルバイトにチャレンジして役に立ったと褒められる経験をするだけでも、自分はできない人間ではないという自信を得られます。

これらの経験を重ねることで、「自分にもできることがある」という自信が生まれ、受験失敗のショックから徐々に解放されることが期待できます。

3. 失敗から立ち直って成功した事例を調べる

同じように大学受験で失敗した人たちが、その後どのようにして立ち直り、成功を掴んだのかを知ることも、コンプレックスを克服する有効な方法です。例えば、浪人を経て志望校に合格した人、別の道を選んで起業や専門スキルで成功した人の体験談は、具体的な希望を与えてくれます。ネットや本、SNSなどでこうした事例を探し、「自分もこうなれる」と未来を想像するだけで、不安や劣等感が和らぐでしょう。

想像してみてください。

あなたは自分が失敗した経験を積極的に世の中に発信したいでしょうか?

当然そんなことしたくないでしょう。

TwitterやYoutube、tiktokを見ると、成功した人、合格した人の体験談、アドバイスが溢れています。

ですが言い方を変えると、「その人は自分の失敗を語っていないだけ」なんです。

つまり、SNSを見て苦しむのは馬鹿げてるんです。

なぜならSNSは自己顕示欲が溢れている世界だから。

そのため、失敗から立ち直って成功した事例を探すのはSNSではなく、Googleなどで検索したほうが見つかりやすいんです。

例えば、東大理3に合格して、司法試験にも合格した河野玄斗さんは、中学受験では、筑波大附属中学校と開成中学校に落ちてるんです。

でもそこから立ち直って見事、日本の最難関の資格をいくつも取り、頭脳王にまで登りつめたんです。

このような事例をたくさん見つけて、自信を取り戻しもう一度チャレンジすることを繰り返す中であなた自身がまだ知らない「新しい自分」に出会えるチャンスと巡り会えるようになります。

自分を責めすぎず、まずは一歩ずつ進んでいきましょう。

女子特有のプレッシャーと受験失敗の影響

女子だからこそ良い大学に進み、将来の安定を手にしてほしいという呪いの言葉

女性が大学受験に失敗したとき、その影響が男性以上に深刻に感じられるケースがあります。これは、社会的な背景や周囲からの期待が絡み合い、心理的な負担が大きくなるためです。特に、「女子だからこそ良い大学に進み、将来の安定を手にしてほしい」という家族や教師の期待がプレッシャーとなることが多いです。

例えば、親から「良い大学を出て、良い就職先を見つけなさい」と言われ続けたり、「将来、結婚してもキャリアを続けられるように、学歴が重要だ」と強調されたりする経験はありませんか?こうした言葉は一見すると応援のように聞こえますが、受験に失敗したときには逆に心を締め付ける原因になりがちです。特に、家族が期待をかけている場合、自分がそれに応えられなかったという罪悪感が一層重くのしかかることがあります。

女性に対する矛盾した期待のストレス

また、女性特有の社会的な役割意識も影響します。周囲から「女子だから頑張ってもどうせ家庭に入るんじゃないの?」と軽視される場面や、「だからこそ、学歴で評価されなければならない」という矛盾した期待を感じることもあるでしょう。これらの状況は、受験失敗がただの挫折ではなく、自分の将来全体が否定されたように感じられる要因になります。

しかし、こうした社会から矛盾した期待は、自分には関係ないことと割り切って考え、自分が本当にやりたいことを見つめ直すキッカケを持つことで、失敗を糧に前を向く力を得ることができます。

受験失敗から立ち直るための具体的な5つの方法

方法1:原因を振り返り、今後に活かす

大学受験に失敗したとき、まずやるべきことは冷静にその原因を振り返ることです。感情が高ぶったままでは正しい判断が難しくなりますが、落ち着いて「どこに問題があったのか」を見つめ直すことが、再挑戦や次の進路選びの第一歩です。

この時、自分ひとりで自問自答してもなかなか正しい解は得られません。

そんな時は、学校の先生でも塾の先生でも良いので親身になって考えてくれる信頼できる受験のプロに相談しましょう。

苦手な科目、間違っていた学習法などを修正すべき点が明確になれば、翌年合格する確率は飛躍的に高まります。

メンタルを維持する方法を学ぶ

また、「メンタルの維持が難しかった」というケースもよくあります。プレッシャーや焦りで途中から集中力が続かなくなり、思うように勉強が進まない人も多いです。

例えば、過去のある生徒は受験直前期に模試で失敗してC判定を取って不安に陥り、「自分には無理だ」と思い込み、勉強が手につかなくなりました。しかし、模試で間違った内容を確認すると、志望校にはほとんど出題されない問題ばかりだったので、気にすることないと伝え、メンタルを維持できるように励ましたところ、精神的なバランスを保つことができて合格につながりました。

とにかく受験直前はちょっとしたことでメンタルを崩しがちです。

未成年の場合、メンタルが崩れると結果に大きく響くのでメンタル維持は必須の対策になります。

自分の芯ろに合った大学や学部を選ぶ

さらに、「選んだ大学や学部が自分に合っていなかった」という問題も見逃せません。志望校のレベルだけで選んでしまい、学びたい分野が明確でなかったり、大学の特性をよく理解していなかったりすることが原因の場合もあります。ある女子学生は、有名な大学を目指して猛勉強しましたが、合格者の大半が理系の得意分野を持つ人であることに気づかず、自分には不向きな大学を選んでいました。その後、自分が得意な文系科目が活かせる大学を再度選び直し、受験勉強を進めた結果、次年度には合格を果たしました。

失敗の理由を振り返ることは、一見辛い作業に思えるかもしれませんが、それを次に活かすためのヒントが必ず見つかります。勉強方法を見直す、メンタルケアを強化する、志望校の選び方を再考する――これらのプロセスを経ることで、過去の失敗は未来への大きな資産に変わるのです。あなたの努力が無駄になることはありません。必要なのは、自分にとって何が足りなかったのかを正しく把握し、次の一歩を踏み出す勇気です。

方法2:選択肢を整理する(浪人、Fラン大学、就職)

大学受験に失敗した後、「浪人」「Fラン大学進学」「就職」という選択肢を検討する人が多いです。それぞれにメリットとデメリットがあるため、自分にとって最適な道を見極めることが重要です。

浪人する場合

メリット:志望校より上位の大学への再挑戦が可能。

浪人は、志望校への再挑戦が可能になる最大のチャンスです。例えば、Aさんは現役時に偏差値が志望校の基準に届かず一度は断念しましたが、浪人中に計画的な勉強法を取り入れ、翌年はより上位の大学に合格しました。

デメリット:プレッシャーが大きく、精神的負担が増す。

ただし、浪人生活はプレッシャーが大きく、孤独を感じやすい側面もあります。特に1年間、多額のお金をかけた上に失敗した場合のリスクを考えると、精神的な強さと明確な目標設定が求められます。

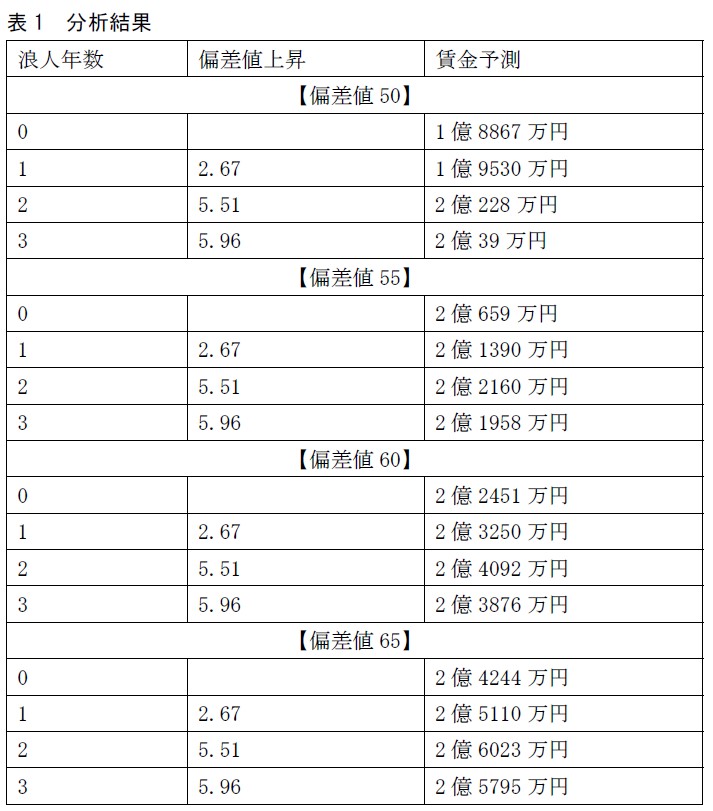

そんな時は、浪人すると生涯賃金が上がるというデータをちゃんと知っておくと心の励みになります。

いずれの偏差値においても、浪人年数2年が生涯賃金最大となり、3年目からは下落するという結果になった。これは、浪人年数1 年や2 年は偏差値の上昇が大きく、それに伴う賃金の上昇が浪人を1 年重ねることで生じる放棄所得を上回るが、浪人3 年目になると偏差値

の上昇が少なく(浪人年数1→2 は2.84であるのに対して、2→3 は0.45)放棄所得が上回ることから生じると考えられる引用元: 定年 70 歳時代の所得における浪人効果

Fラン大学に進学する場合

メリット:進学自体がゴールになり、就職への道が広がる。

「どこでもいいから大学に行きたい」という人には、Fラン大学進学も選択肢です。Bさんは、現役時にすべての大学に落ちてしまい、Fラン大学に進学しました。そこでの学びを通じて自身の興味を深め、資格を取得して就職活動を成功させました。

デメリット:学歴への偏見を感じることがある。

ただし、一部では「学歴への偏見」を感じる場面もあり、それを跳ね返す努力が必要です。

こういった学歴への偏見を突破するには、2つ方法があります。

1つ目は最難関と言われる資格に合格すること

2つ目は大学院で逆転すること

弁護士や公認会計士などの資格を取れば、どの大学出身かを問われることはほとんどありません。

また、大学院でより上位の大学に行けば、最終学歴は大学院になるので、大学について触れられることもありません。

就職する場合

メリット:早く社会に出て経験を積める。

早く社会に出て経験を積みたいなら、就職も有力な選択肢です。Cさんは受験に失敗後、専門学校を経て就職し、手に職をつける道を選びました。大学を出ていなくても実務経験が重視される職場でキャリアを積み、今では会社のリーダーとして活躍しています。

デメリット:学歴の壁を感じることがある。

ただし、学歴が求められる職種では壁にぶつかる可能性もあります。

どの選択肢にも長所と短所があります。自分の性格や目標、家庭の状況を考慮して、一番納得できる道を選ぶことが大切です。「どの道を選んでも成功する可能性がある」という視点を持つことで、前向きに進む勇気が湧いてくるはずです。

方法3:新しい目標を設定する

大学受験に失敗したことをきっかけに、新しい目標を設定するのは、自分の可能性を広げる有効な手段です。受験がすべてではありません。これを機会に自分が本当にやりたいことに向き合い、未来に向けての準備を始めてみてはいかがでしょうか?

例えば、語学の習得に力を入れたDさんは、受験に失敗した後に海外の文化に興味を持ち、英会話スクールに通い始めました。半年後には日常会話をこなせるようになり、その後ワーキングホリデーを利用して海外での生活を経験。帰国後にはその経験を活かしてグローバル企業に就職することができました。

また、プログラミングを学んだEさんは、大学進学を諦め、独学でプログラミングのスキルを磨きました。フリーランスとして仕事を始め、やがて自分のアプリを開発し、それをビジネスとして展開するようになりました。このように、スキル習得は即座に未来を切り開く力になります。

さらに、長期的な夢を見据えた準備も選択肢の一つです。例えば、起業を目指したFさんは、受験失敗後にビジネスの基礎を学びながらアルバイトで資金を貯めました。数年後、自分の好きなジャンルのショップを開業し、現在では多くのリピーターに支えられています。

新しい目標を設定することで、受験失敗の悔しさを行動力に変えることができます。「失敗をどう活かすか」を考えた瞬間から、次の未来が動き出すのです。

方法4:精神的なサポートを活用する

受験に失敗した直後は、自分一人で抱え込んでしまいがちですが、周囲のサポートを得ることが何よりも大切です。例えば、家族に正直な気持ちを打ち明けることで、意外なほど気持ちが軽くなることがあります。「また来年頑張ればいい」「別の道もあるよ」といった言葉をもらうだけでも、不安に押しつぶされそうな心が少し落ち着くかもしれません。

さらに、友人と話すことも有効です。同じようなプレッシャーを感じていたり、失敗を経験した友人がいる場合、お互いの感情を共有することで支え合えることもあります。ある受験生は、友人と一緒に次の目標を考え始め、孤独感が和らいだことで新たな意欲を見出しました。

また、カウンセラーや専門家の力を借りるのも有効な選択肢です。特に、自分一人では気持ちを整理できない場合や、心の負担が大きすぎるときには、プロの助けを借りることで新しい視点を得られることがあります。一人で頑張ろうとせず、適切なサポートを受けることで、次へのステップが見えてきます。

方法5:同じ経験を持つ人の体験談を読む

受験失敗の苦しさは、多くの人が経験してきたことです。だからこそ、同じように失敗を乗り越えた人の体験談を読むことは、非常に心強い助けとなります。例えば、ブログやSNS、YouTubeなどには、全落ちを経験した人がその後どのように再起したかを語る記事や動画がたくさんあります。

ある浪人生は、全落ちから1年間の浪人生活を経て志望校に合格した人の動画を見て、「自分ももう一度挑戦してみよう」と決意しました。また、別の人は、受験失敗から就職に切り替えて成功した体験談を読むことで、「大学進学以外にも選択肢がある」と気づき、不安が和らぎました。

これらの体験談は、単なる情報提供にとどまらず、「自分だけではない」「失敗からでもやり直せる」という希望を与えてくれます。辛いときこそ他者の声に耳を傾けることで、自分の未来への道が少しずつ開けてくるのです。

Fラン大学からの逆転ストーリー

Fラン大学への進学にネガティブな印象を抱く人は少なくありません。しかし、大学名ではなく、自分の行動が将来を変える鍵となります。

例えば受験失敗をきっかけに、特性を活かした新しいキャリアを考えることも一つの方法です。

一例を上げると、Web業界やIT業界は、学歴などほとんど無意味です。

実績がすべての世界なので、大学卒業後からの経験で東大や京大などの最難関国公立大学を卒業した人達よりも上に立つことができます。

このように、教育や福祉、美容、ITなど、学歴だけでなくスキルや経験が重視される分野では、大きな活躍を見せることが増えています。

受験失敗は一つの挫折に過ぎませんが、その影響をどのように活かすかはあなた次第です。プレッシャーの中に埋もれるのではなく、それを跳ね返す力を磨くことで、新しい道が必ず見つかるはずです。そして、その経験が将来のあなたにとって、かけがえのない強みとなるでしょう。

例えば、EさんはFラン大学に進学後、在学中に公認会計士を試験し、見事に合格し、大企業に就職する以上に給料の良い会計事務所への内定を手に入れました。大学の名前ではなく、自分がそこで何を学び、どう行動したかが評価されたのです。

重要なのは「学歴に縛られず、自分の力を信じて行動すること」です。

行動し続ける限り、どんな場所からでも逆転は可能です。Fラン大学だからこそ得られる学びや経験を活かし、自分の可能性を広げていきましょう。

3年も経てば大学受験失敗=「人生終了」の認識が大きな誤解だと気づく

大学受験に失敗した瞬間、「人生が終わった」と思うかもしれません。でも、それは大きな誤解です。むしろ、今こそが新しいスタート地点です。大学受験の失敗は、あなたの可能性を狭めるものではなく、新しい道を模索するチャンスです。

実際、多くの成功者が受験に失敗しても、その後別の道で大きな成果を上げています。

受験に合格していたら、もしかしたら自分の可能性に気づかず、別の安定した道を進んでいたかもしれません。

人生は一つの失敗で決まるものではありません。むしろ、失敗を経験した人の方が新しい挑戦に柔軟になり、自分の道を切り開く力を持っています。失敗を「次のステップへの準備期間」と捉えることで、未来への可能性が広がるのです。

想像してみてください。

今のこの失敗は、今の時点での失敗に過ぎません。

ひょっとすると、それが未来の幸せにつながっているということは多々あります。

不合格にならなければ気づけなかった道が、気付けなかった成功の未来が広がっているとしたらどうでしょうか?

これまで考えもしなかったスキルを学び、思いがけない形で才能を発揮できる未来が待っているかもしれません。浪人、進学、就職、どの選択肢も正解になり得ます。それはあなた次第です。

人生万事塞翁が馬

一見、不運に思えたことが幸運につながったり、その逆だったりすることのたとえ。

失敗か成功かを決めるのは今ではありません。

未来のあなたです。

失敗をバネに、次の一歩を踏み出すことで、驚くほどの成果が得られることもあります。一歩一歩の行動が未来を変えます。

大切なのは、今ここで「どうしたいか」を考え、そのために動き出すこと。小さな一歩でも構いません。未来は今日の選択から作られます。

だからこそ、顔を上げてみましょう。「よし、やってみよう!」と思えた瞬間から、あなたの物語は再び動き出すのです。

ゆっくり休んだあとは1歩ずつ前を向いて歩いていきましょう。

その先にきっと輝かしい未来が待っています。