「Webデザインはできるけど、クライアントへの提案がもっと説得力を持てたら...」 「データ分析スキルを身につけたいけど、Webアナリスト検定とウェブ解析士、どちらの資格が自分に合っているの?」

このような悩みを抱えている方は多いはずです。

私自身、ウェブ解析士の資格が立ち上がってすぐの2011年にウェブ解析士マスターの資格を取得し、その後、14年間、1,000人以上の受講生さんを指導しつつ、100を超えるWebサイト改善に携わってきました。その経験から言えることは、適切な資格選びが提案力向上への近道だということです。

Web業界では「分析できる」デザイナー、提案力のあるWebマーケターの価値が急上昇しています。クライアントが求めるのは単なるデザイン制作ではなく、成果を生み出すための戦略的提案です。そのため、Webアナリスト検定とウェブ解析士という二大資格の正確な違いを理解し、自分のキャリアに合った選択をすることが重要です。

この記事では、最古のウェブ解析士マスターだからこそ知っている両資格の関係とそれぞれの特徴、実践的価値、キャリアへの影響を徹底解説します。記事を読むことで、あなたの目標やスキルセットに最適な選択肢が明確になり、クライアントへの提案力を確実に高める道筋が見えてくるでしょう。

Webアナリスト検定とウェブ解析士の違いとは?基本を押さえよう

Web分析スキルを証明する二大資格の基本的な違いを理解することから始めましょう。両資格はどちらもWeb解析の知識を身につけるためのものですが、その内容や特徴には大きな違いがあります。

始りは1つだった!?資格の概要と運営団体の比較

Webアナリスト検定は日本Web協会(JWA)が運営する資格で、「データを基にした分析改善提案など成果を出すための基礎及び実務・実践スキル習得」を目指す認定制度です。2013年2月からスタートし、特にGoogleアナリティクスを中心としたデータ分析スキルの習得に重点を置いています。

一方、ウェブ解析士は一般社団法人ウェブ解析士協会(WACA)が認定する資格で、2010年から開始され、2025年2月時点で60,000名を超える受講者がいます。「アクセス解析をはじめとしたウェブ解析データを活用し、デジタルマーケティングを通して事業の成果を導く人材(ウェブ解析士)」を育成することを目的としています。

運営団体の違いは単なる組織の違いだけではありません。Webアナリスト検定はよりツール操作と実践的なデータ分析にフォーカスしているのに対し、ウェブ解析士はマーケティング戦略やビジネス視点を含めた包括的な知識習得を目指している点が大きな違いです。

でも、実はこの2つの資格はもともと1つだったという事実を知っている人は、あまりいません。

分かりやすくするために時系列にしました。

Webアナリスト検定とウェブ解析士の深い関係

(JWDA)

リサーチ委員会

2012年4月

2012年4月事務局は株式会社環

日本WEBソリューションデザイン協会(JWSDA)へ組織変更

ソフトバンク・テクノロジー株式会社の100%子会社になる

情報価値研究所株式会社へ移管

2010年9月に現在の日本WEB協会(JWA)の前身である日本ウェブデザイナーズ協会(JWDA)の中の1つの委員会であるウェブ解析&リサーチ委員会としてカリキュラム開発を株式会社環が担当して上級ウェブ解析士講座がスタートしたんです。

そのちょうど1年後の2011年11月に私、金村はウェブ解析士マスターの資格を取得しました。

ウェブ解析士マスターについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

しかしその後、カリキュラムを開発した株式会社環が日本ウェブデザイナーズ協会(JWDA)から分離する形で独立し、2012年4月にウェブ解析士協会(WACA)を発足させます。

当時のウェブ解析士協会のキャッチコピーは

『ツールに依存しない解析のスキルを身につける』

でした。

しかし、『ツールに依存しない』を標榜しているため、講座ではGoogleアナリティクスの使い方は一切、教えないカリキュラムになってしまい、

その結果、

『Googleアナリティクスすら使えない上級ウェブ解析士』

という笑えない事態が生じました。

そこで危機感を感じたようで、2013年からGoogleアナリティクスを使ったレポート作成をカリキュラムに組み入れることで自然とGoogleアナリティクスのスキルも獲得できる資格に変化しました。

そして、そのタイミングでJWDAの後継である日本WEBソリューションデザイン協会(JWSDA)が

Webアナリスト検定

を立ち上げます。

この当時は、カリキュラム内容はウェブ解析士とほぼ同じでした。

懐かしい話ですが、2012年末頃から日本WEBソリューションデザイン協会(JWSDA)が新しくWebアナリスト検定を立ち上げるという話は、ウェブ解析士マスターの間では知れ渡っており、私もWebアナリスト検定の講師をやらないかと誘いを受けていました。

まぁ、結論から言えば、組織を移るのも面倒だし、様子見という形で流してたんですけどね(笑)

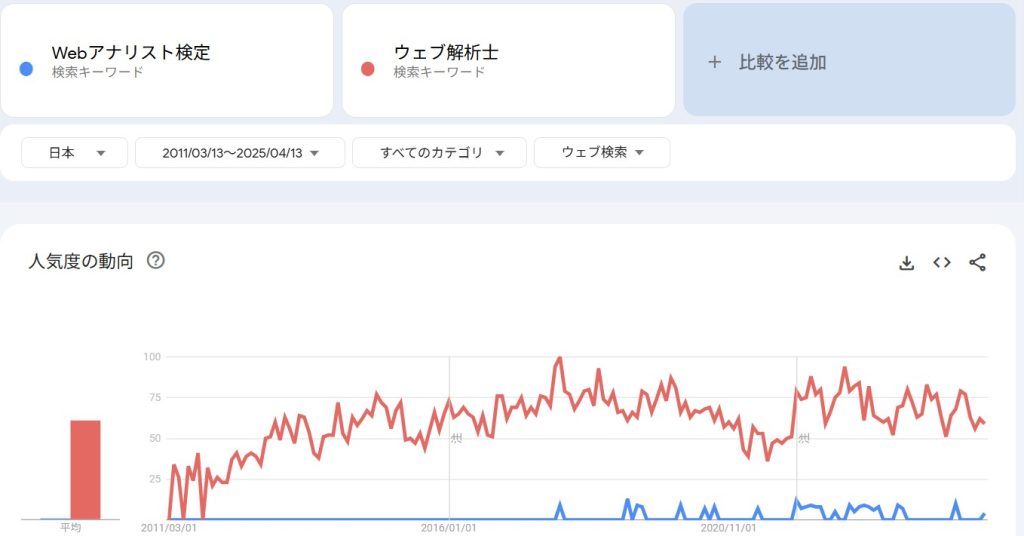

それからおよそ12年、認知度という点においては大きく差が開いたようです。

GoogleトレンドによるWebアナリスト検定とウェブ解析士の検索数の比率を表しております。

しかし、誕生時こそほぼ同じ内容だったとは言え、その後はそれぞれが特徴を出して違いが大きくなってきました。

Webアナリスト検定とウェブ解析士の難易度の違い

難易度について比較すると、試験の形式や合格基準に違いがあります。

| 項目 | ウェブ解析士認定試験 | Webアナリスト検定 |

|---|---|---|

| 試験時間 | 90分 | 80分 |

| 問題数 | 50問(4択式) | 70問(4択式) |

| 合格基準 | 非公開ですが約70%ほどと考えられる | 各分野40%以上かつトータル75%以上 |

| 合格率 | 2025年度実績で80%以上 (カリキュラム改訂後に上昇) |

約80% |

| 試験会場 | オンラインCBT試験 (自宅受験可能) |

東京本社、大阪支社などの指定会場 |

ウェブ解析士の方が問題数が少なく、自宅で受験できる点で受けやすい印象があります。また、テキストや自作資料、計算機の持ち込みが許可されているのも大きな特徴です。一方、Webアナリスト検定は問題数が多く、指定会場での受験となりますので移動に手間がかかりますが、集中できる環境で受験できます。

実態として、最近ではどちらの資格も「取得不可能なほど難しい」という訳ではありません。準備をしっかり行えば、Webの知識、経験がゼロでも十分合格可能なレベルです。ただし、どちらもWebマーケティングやデータ分析の基礎知識がない状態では難しく感じるかもしれません。

ウェブ解析士のオンデマンド講座

動画で学習+問題演習(60問程度)の講座:

【オンデマンド】ウェブ解析士認定講座★申し込んだその日に講義動画を送るのですぐに学習可能!

テキストベースで学習+模擬問題(126問)の講座:

ウェブ解析士オンデマンド講座

カリキュラム内容の違いと学べる範囲

両資格のカリキュラム内容を比較すると、その違いがより明確になります。

ウェブ解析士のカリキュラム:

- ウェブ解析と基本的な指標

- 事業戦略とマーケティング解析

- デジタル化戦略と計画立案

- ウェブ解析の設計

- インプレッションの解析

- エンゲージメントと間接効果

- オウンドメディアの解析と改善

- ウェブ解析士のレポーティング

- マーケティングにおける生成AIの活用

Webアナリスト検定のカリキュラム:

- Webアナリストとは

- ユーザーフローに沿ったデータ分析の考え方

- 集客・流入

- 回遊

- コンバージョン

- リテンション(リピート)

- デジタルマーケティング概論

- コミュニケーションプランニング

- データマネジメント

- 問題深堀のための調査・分析の手法

カリキュラムを見比べると、

ウェブ解析士とWebアナリスト検定の比較表

| 比較項目 | ウェブ解析士 | Webアナリスト検定 |

|---|---|---|

| 主な特徴 | ビジネス視点からのWeb解析に重点を置き、より広い視野での解析スキルを習得でき、生成AIなど最新情報も学べる。 | Webサイト改善に直結する実践的な分析手法に重点を置いている。 |

| 学習内容の重点 | 「事業戦略」「デジタル化戦略」といったビジネス視点からWeb解析を位置づける内容。 | 「ユーザーフロー」「集客」「回遊」「コンバージョン」「リテンション」といったWebサイト改善に直結する実践的な内容。 |

| 向いている人 | ビジネス戦略の観点からWeb解析を学びたい方、広い視野でのWeb活用を考えたい方。 | Webサイト改善の実務スキルを高めたい方、特にGoogleアナリティクスの活用スキルを高めたい方。 |

ウェブ解析士マスターとしてのWebコンサルティングの経験から言うと、Googleアナリティクスが使えることはとても大切です。

しかし、Googleアナリティクスを活かして事業の改善につなげようとするなら、Webの外の事業戦略やマーケティングのスキルは絶対に欠かせないと断言できます。

ウェブ解析士とWebアナリスト検定の費用・準備期間比較

資格取得にかかる費用と期間も、選択の重要な要素です。

| 比較項目 | ウェブ解析士 | Webアナリスト検定 |

|---|---|---|

| 試験費用 | 17,600円(税込) | 17,600円(税込) |

| 講座受講費用 (任意) |

11,000円(税込) ※講座のみの受講OK |

22,325円(税込) ※試験費用込み |

| 教材費 | 公式テキスト:4,074円(税込) (必須) |

公式テキスト:4,400円(税込)(ほぼ必須) |

| 準備期間の目安 |

|

講義5時間+自己学習時間 |

費用面ではほぼ同等ですが、Webアナリスト検定は講座と試験がセットになったプランがあり、短期集中で資格取得を目指せます。一方、ウェブ解析士は自己学習の比重が大きく、じっくり学びたい方に向いています。

準備期間については個人差がありますが、Webマーケティングの経験がある方なら、どちらも1〜2ヶ月程度の準備で十分対応可能です。未経験者の場合は、特にウェブ解析士はより長い学習期間を見ておいた方が安心でしょう。

Webアナリスト検定とウェブ解析士の実践的な価値を徹底比較

資格の概要を理解したところで、次に実務でどのように役立つのか、実践的な価値について掘り下げていきましょう。

Webアナリスト検定は意味ないという評判の真相

「Webアナリスト検定 意味ない」という検索ワードが見られますが、この評判の真相について考えてみましょう。

この評判が生まれる背景には、主に以下の要因があります:

- 期待値とのギャップ:

「資格を取れば即戦力になれる」という期待に対して、実務ではツールの操作だけでなく分析視点や業界知識も必要なため、ギャップを感じる人がいます。 - 実践の場の不足:

資格取得後に実践する機会がなければ、せっかく学んだ知識も活用できず忘れてしまいます。 - Googleアナリティクスのアップデート:

Googleアナリティクスは定期的にアップデートされるため、過去に学んだ知識が古くなってしまいそのまま使えないケースもあります。

しかし、カリキュラムを見ているとWebアナリスト検定は決して「意味ない」わけではありません。むしろ、以下の点で非常に価値があると感じています:

- 分析の基本的な考え方:

ユーザーフローに沿った分析手法や、各指標の意味、改善の視点など、ツールが変わっても応用できる基本的な考え方を学べます。 - 共通言語の習得:

クライアントや同僚とのコミュニケーションで、専門用語や概念を共有できるようになります。 - キャリアの証明:

履歴書やポートフォリオに記載できる客観的な証明となります。

「CVRの改善」「直帰率の問題」など、Webアナリスト検定で学ぶ用語を理解していると、専門家との打ち合わせでも侮られること無く、「共通言語」としてスムーズに会話でき、実務で十分に発揮できる価値があります。

レベル感で言えば、ウェブ解析士≒Webアナリスト検定

ウェブ解析士は、3つランクがあり、下から

・ウェブ解析士(旧初級ウェブ解析士)

・上級ウェブ解析士

・ウェブ解析士マスター

Webアナリスト検定はこの中でウェブ解析士とほぼ同じぐらいのレベルです。

Webアナリスト検定がWebマーケティングとGoogleアナリティクスに特化した感じですが、ウェブ解析士は、生成AIを含んだ広い範囲と事業戦略と言った上流工程も学ぶので、学習する際の負担はウェブ解析士のほうが大きいかも知れません。

しかしその分、最新の知識をインプットできるので強みとして活かしやすいでしょう。

ウェブ解析士は国家資格なの?認知度と評価

「ウェブ解析士 国家資格」という検索も見られますが、ウェブ解析士は国家資格ではなく、一般社団法人ウェブ解析士協会による民間の認定資格です。しかし、その認知度と評価は業界内でかなり高いものがあります。

2025年3月時点で60,000名を超える受験者数を誇り、多くの企業がWeb担当者の研修プログラムに組み込んでいます。また、上位資格として「上級ウェブ解析士」と「ウェブ解析士マスター」があり、キャリアパスの形成にも役立ちます。

| 項目 | ウェブ解析士 | Webアナリスト検定 |

|---|---|---|

| 受講者数 | 2025年3月時点で60,000名超 | 600名 |

| 資格ランク |

|

Webアナリスト(1種類のみ) |

| 特典 |

ITコーディネータ資格の一部試験免除 デジタル庁のデジタル推進委員に任命 |

特になし |

Web業界でウェブ解析士が評価を高めている要因として以下が挙げられます:

- 体系的なカリキュラム:ビジネス戦略からウェブ解析の実践まで、体系的に学べる構成になっています。

- 継続的な学習環境:資格更新制度があり、定期的な知識のアップデートが促されます。

- コミュニティの存在:資格保有者同士のネットワークがあり、情報交換や相互学習の機会があります。

- デジタル庁のデジタル推進委員に任命:公的機関の資格もセットで得られることで信頼が高まりやすくなります。

- 60,000名を超える受講者数:資格では認知度は非常に重要です。誰も知らないと評価に繋がらないためです。

あるWeb制作会社では、新入社員研修にウェブ解析士の取得を組み込んでおり、「共通の知識基盤ができることで、チーム内のコミュニケーションが円滑になった」と評価しています。

国家資格ではないものの、業界標準の知識を証明する資格として十分な価値があると言えるでしょう。

Webアナリスト検定の有効期限と更新条件

Webアナリスト検定には明確な有効期限や更新制度は設けられていません。一度取得すれば、その資格は継続して有効です。

これは一見メリットに思えますが、Web解析の分野は技術やツールの進化が速いため、知識のアップデートが必要ですが、セルフサービス(自己学習)で更新しないといけない点が意外と大変です。資格としての有効期限はなくても、実務で活きる知識を保つためには継続的な学習が欠かせません。

対照的に、ウェブ解析士には更新制度があり、毎年、更新テストの受験が必要です。これは「最新の知識を持ったウェブ解析士」であることを保証するシステムとなっています。

そのため、Webアナリスト検定に合格した場合、Googleアナリティクスのバージョンアップに合わせて自主的に学習を続ける必要があり、特にGA4(Google Analytics 4)への移行期には、資格内容だけではカバーできない新しい知識の習得の負担が大きいという意見もありました。

Webデザイナーとして提案力を高めるには、資格取得をゴールとせず、常に最新の動向をキャッチアップする姿勢が重要です。その意味では、更新制度があるウェブ解析士の方が学習継続がしやすいと言えるでしょう。

それぞれの資格がキャリアにもたらす効果

両資格がキャリアに与える効果を比較してみましょう。

| 資格 | もたらす効果 |

|---|---|

| Webアナリスト検定 |

|

| ウェブ解析士 |

|

私の受講生さんは、上級ウェブ解析士の取得後クライアントとの初期段階で「分析ができるデザイナー」としてポジショニングできたことで、単なるデザイン制作ではなく、戦略的な提案ができる存在として認知されました。

またある受講生さんはECサイト運営企業への転職面接では、「両資格を持っていることで、デザインだけでなくデータ分析もできる人材」として高く評価され、希望より高い条件でのオファーをいただいた経験もあります。

現在のWeb業界では、「見た目だけ」のデザイナーよりも、「成果を出せる」デザイナーが求められています。その意味で、どちらの資格も、キャリアの幅を広げ、市場価値を高める効果があると言えるでしょう。

Webアナリスト検定とウェブ解析士、Webデザイナーが選ぶべきなのは?

ここまでの比較を踏まえ、Webデザイナーとしてどちらの資格を選ぶべきかを検討していきましょう。

提案力向上におけるそれぞれの強み

Webデザイナーがクライアントへの提案力を高めるには、それぞれの資格がどのような強みを持っているでしょうか。

| 資格 | 具体的な強み |

|---|---|

| Webアナリスト検定の強み |

|

| ウェブ解析士の強み |

|

私の経験では、あるBtoB企業のサイトリニューアルプロジェクトで、ウェブ解析士の知識を活かして「企業全体の営業戦略における公式サイトの役割」から議論を始めました。その後、Googleアナリティクスを活用したユーザーフロー分析を用いて、具体的な導線設計を提案。結果として、問い合わせ数が前年比150%に増加し、クライアントから高い評価を得ることができました。

どのような人に適しているか?適性の違い

自分に合った資格を選ぶには、自身の適性や目標との相性を考慮することが大切です。

| 資格 | こんな人に適しています |

|---|---|

| Webアナリスト検定が適している人 |

|

| ウェブ解析士が適している人 |

|

GoogleアナリティクスをメインとしたWebマーケティングの基礎的な知識を得たい場合、Webアナリストもありです。

ただ、全体としてはウェブ解析士をおすすめします。

その理由の1つがあります。

ウェブ解析士の講座、もしくは試験を受けるとウェブ解析士協会のGoogleアナリティクスの閲覧権限を貰える点です。

Googleアナリティクスを使えるようになるには、講師が画面を見ながら操作する様子を見るだけでは到底、習得できません。

やはり自分でGoogleアナリティクスのレポートを見て、メニューをクリックして、データを確認するなどの操作が絶対に欠かせません。

その点、ウェブ解析士の講座、もしくは試験を受けると、Googleアナリティクスの生データを直に見て、自分で操作できる環境を得られます。

これはむちゃくちゃ大きなメリットです。

併せて、上級ウェブ解析士まで受講すれば、Googleアナリティクスから自分でデータを抽出してレポートを作る課題が課されます。

そのため、必然的にGoogleアナリティクスを活用した分析の機会を得られますので、分析スキルは格段に上がります。

ウェブ解析士の勉強方法とおすすめの教材

ウェブ解析士を効率的に学ぶための方法とおすすめ教材を紹介します。

効果的な勉強方法:

- 公式テキストの徹底理解:まずは公式テキストを隅々まで読み込み、基本概念を理解しましょう。

- Googleアナリティクスの実践:可能であれば実際のアカウントで操作してみることで、理解が深まります。

- 用語の暗記:専門用語の定義や計算式は確実に覚えておきましょう。

- 認定講座の受講:可能であれば、集中的に学べる認定講座を受講することをおすすめします。

おすすめ教材:

- 公式テキスト(必須)

- Googleアナリティクスのヘルプセンター

- デジタルマーケティング関連の書籍や記事

- オンライン学習サイトのWeb解析コース

ウェブ解析士認定試験の試験日と準備スケジュール

効率的に資格取得を目指すには、試験日程に合わせた計画的な準備が重要です。

試験日程の確認方法:

- ウェブ解析士協会のWebサイトで最新の試験日程を確認できます。

- 自宅でも会社でも受験できるため自分が受験可能な会場と日程をチェックしましょう。

理想的な準備スケジュール(約2ヶ月):

- 8週間前:公式テキストを入手し、全体を通読する

- 6週間前:各章を詳細に読み込みながら、重要ポイントをノートにまとめる

- 4週間前:Googleアナリティクスの操作を実践しながら、理解を深める

- 2週間前:公式テキストを再度読み直し、知識を整理する

- 1週間前:苦手分野を集中的に復習する

- 前日:重要な用語や計算式を最終確認する

準備期間は個人の経験やスキルレベルによって調整してください。Webマーケティングの経験がある方なら1ヶ月程度、未経験者なら2〜3ヶ月の準備期間を設けることをおすすめします。

自分の学習ペースを考慮し、無理のないスケジュールを組むことが合格への近道です。

両資格の取得プロセスと実践での活かし方

資格取得から実践での活用まで、より具体的なプロセスを見ていきましょう。

ウェブ解析士認定試験の過去問は入手できる?問題集は?

ウェブ解析士認定試験は過去問を公開していないため、入手は不可能です。しかし、公式問題集は発売されているため効果的に学習はできます。

過去問の入手方法:

- 日本Web協会の公式サイトで一部サンプル問題が公開されています。

- 認定講座を受講すると、講師から出題傾向や対策のアドバイスがもらえます。

- SNSやWebマーケティング関連のコミュニティで情報共有されていることもあります。

公式問題集の活用法:

- 出題傾向の把握:どのような問われ方をしているかチェックする

- 知識の確認:自分の弱点分野を特定するツールとして使用する

- 時間配分の練習:本番と同じ環境で1問70秒程度で解けるよう練習する

- 解答の理由を考える:単に答えを覚えるのではなく、なぜその回答が正しいのかを理解する

ちなみに、ウェブ解析士認定講座を受講すれば、たくさんの問題が付いてきますので、そちらもおすすめです。

時間が無い方はオンデマンド講座も非常に役立ちます。

ウェブ解析士のオンデマンド講座

動画で学習+問題演習(60問程度)の講座:

【オンデマンド】ウェブ解析士認定講座★申し込んだその日に講義動画を送るのですぐに学習可能!

テキストベースで学習+模擬問題(126問)の講座:

ウェブ解析士オンデマンド講座

ウェブ解析士がいらないという意見への反論

「ウェブ解析士 いらない」という検索ワードが見られますが、この意見に対する反論を考えてみましょう。

「いらない」と言われる主な理由:

- 実務で使わないから:資格を取っても実務で活かせないという意見

- 独学でも学べるから:書籍やオンライン講座で独学できるという意見

- トレンドの変化が速いから:学んだ内容がすぐに古くなるという意見

これらの意見への反論:

- 実務での活用は自分次第:

資格の知識を実践で活かすかどうかは、取得者の意識と行動にかかっています。

そのため、おすすめは『個人ブログ』を運営することです。

できれば、そこに広告を貼り付けて収益を得ることを目標にすれば、知識の研鑽のモチベーションにも繋がります。 - 体系的な学習の価値:

独学も可能ですが、体系的なカリキュラムで学ぶことで、重要な概念や手法を見落とすリスクが減ります。また、認定講座では講師がこれまで苦労したこと、失敗したことをたくさん学べます。

講師にもよりますが成功体験よりもこの失敗体験を学べることは講座の大きなメリットです。 - 基本的な考え方は普遍的:

ツールやトレンドは変わっても、「ユーザー行動を分析し改善につなげる」という基本的なアプローチは変わりません。特に上級ウェブ解析士で学ぶフレームワークや計画の立て方、分析の思考法は実務でも日常生活でも役立ちます。 - キャリアの証明としての価値:

客観的な能力証明として、転職や昇進の際に評価される価値があります。

特に知名度の高いウェブ解析士は一定の評価を得ています。

資格の価値は、取得後にどう活かすかで大きく変わります。ウェブ解析士の知識を実践で積極的に活用することで、十分な投資リターンを得ることができるのです。

実務での活用事例:提案の質が変わった瞬間

ウェブ解析士の知識が実際の提案現場でどう役立ったのか、受講生さんからの具体的な事例を紹介します。

事例1:ECサイトの売上向上プロジェクト

あるアパレルECサイトのクライアントから「売上が伸び悩んでいる」という相談を受けた際、以前なら「デザインを一新しましょう」と提案していたかもしれません。しかし上級ウェブ解析士認定講座で学んだフレームワークからWeb戦略を立案し、計画に落とし込み、ユーザーフロー分析を活用し、Googleアナリティクスのデータを分析したところ、商品詳細ページから購入ページへの離脱率が極めて高いことが判明しました。

さらに競合サイトとの比較分析を行い、「サイズ表示の分かりにくさ」と「送料計算のタイミング」に課題があることを特定。これらの具体的なデータと分析結果に基づいた改善提案を行った結果、クライアントからは「初めて根拠のある提案をもらえた」と高評価をいただき、改善後はコンバージョン率が40%向上しました。

事例2:法人向けサービスサイトのリード獲得強化

BtoBサービスを提供する企業のウェブサイトリニューアルを担当した際、単なるデザイン刷新ではなく、ウェブ解析士で学んだ「事業戦略とマーケティング解析」の知識を活かして顧客のビジネスモデルから分析しました。

その上で、資料請求フォームの各ステップをファネルデータ探索で分析。フォーム入力項目の最適化と、ユーザーの意思決定をサポートするコンテンツ配置の改善を提案しました。

結果として、資料請求数が前年比180%に増加し、さらに営業チームからは「質の高いリードが増えた」という評価も得られました。この成功事例により、クライアントとの関係も深まり、継続的な改善提案の依頼につながりました。

このように「見た目の改善」にとどまらない、ビジネス成果に直結する提案ができるようになったという声は受講生さんから非常にたくさん寄せられています。

資格なしでも実力を上げる代替手段はあるのか

資格取得が唯一のスキルアップ手段ではありません。資格なしでもWeb解析力を高める方法を検討してみましょう。

資格なしでスキルを高める方法:

- オンライン学習プラットフォームの活用:Udemyや動画共有サイトには質の高いWeb解析講座が多数あります。

- Googleの無料コース:Googleアナリティクスアカデミーでは基礎から応用まで無料で学べます。GAIQという認定資格も取得可能です。

- 実務での積極的な実践:自社サイトや個人プロジェクトでアクセス解析ツールを使い、実践的に学ぶことができます。

- コミュニティへの参加:Webマーケティング関連のコミュニティやセミナーに参加し、知見を広げることができます。

- 専門書や記事からの独学:質の高い書籍やブログ記事から体系的に学ぶこともできます。

これらの代替手段は確かに有効ですが、次のような点で資格取得の講座には独自のメリットがあります:

- 体系的な学習:重要な概念や手法を見落とすリスクが少ない

- モチベーション維持:目標があることで継続的な学習が促される

- 客観的な証明:スキルを証明する公的な裏付けとなる

- コミュニティへのアクセス:資格保有者同士のネットワークに参加できる

私の同僚に、独学でWeb解析スキルを身につけた優秀なデザイナーがいましたが、その方も最終的には「客観的な評価を得るため」にウェブ解析士の資格を取得しました。独学と資格取得はどちらか一方ではなく、相互補完的に活用するのが理想的です。

提案力を上げるための資格選びとキャリアプラン

ここまでの情報を踏まえ、提案力向上のための最適な資格選びとキャリアプランについて考えていきましょう。

Webアナリスト検定とウェブ解析士どちらから取得すべきか

あなたの現状とキャリア目標によって、最適な順序は変わってきます。以下のケース別におすすめの順序を提案します。

Webマーケティングを含めた事業改善のスキルを身に着けたい場合:

まずはウェブ解析士から取得することをおすすめします。理由は以下の通りです:

- マーケティングの基礎から体系的に学べる

- より広い視点からWeb解析の位置づけを理解できる

- オンライン受験が可能で、テキスト参照も許可されているため、最初のハードルが低い

Webマーケティングの基本的な知識を身に着けたい場合:

Webアナリスト検定から始めるのが効率的です:

- Googleアナリティクスなどのツール操作を画面で確認しながら受講できる

- 講座と試験がセットになったプランで効率的に学習できる

提案力向上を特に重視する場合:

上級ウェブ解析士まで挑戦するのが理想的です:

- ビジネス視点からの分析フレームワークを先に習得することで、具体的なツール活用の際に「なぜそのデータを見るのか」という目的意識が明確になる

- クライアントへの提案は「全体戦略→具体的施策」という流れが説得力を持つため、その順序でスキルを身につけると効果的

- 実際の提案書、レポート作成などに取り組むので身につきやすくなる

両方取得する場合の効果的な順序と学習計画

個人的には両資格を取得するメリットは薄いと思います。

しかし、両方資格を取りたいという方もマレにいますので、その場合の効果的な学習計画を3〜6ヶ月のタイムラインで考えてみました。

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| 1 ウェブ解析士の取得 1〜3ヶ月 |

|

| 2 実務での活用期間 1〜2ヶ月 |

|

| 3 Webアナリスト検定の取得 1〜2ヶ月 |

|

| 4 統合的なスキル活用 継続的 |

|

この学習計画の大きなポイントは、ウェブ解析士取得後に「実務での活用期間」を設けていることです。資格で学んだ知識を実践で使うことで定着させ、さらに「次に学ぶべきこと」が明確になります。この期間で見つかった課題を、Webアナリスト検定の学習で補完するという流れが効果的です。

提案力アップのための資格活用ステップ

資格取得後、実際にクライアントへの提案力をアップさせるための具体的なステップを紹介します。

| ステップ | 実施内容 |

|---|---|

| 1 分析フレームワークの構築 |

|

| 2 データ収集・分析の実践 |

|

| 3 データと改善案の紐付け |

|

| 4 ストーリー性のある提案構築 |

|

| 5 成果の測定と報告 |

|

実際に私はある不動産サイトのリニューアルプロジェクトでは、このステップに沿って提案を行いました。最初にクライアントの事業目標(物件問い合わせ数の増加)を確認し、現状のユーザー行動分析から「物件詳細ページから問い合わせフォームへの導線が不明確」という課題を特定。過去の類似事例のデータも示しながら、具体的なUI改善案を提示しました。

この提案は即座に採用され、実施後には問い合わせ数が35%増加。クライアントからは「なぜその改善が必要なのか、どんな効果が見込めるのかが明確で説得力があった」と評価されました。

資格で得た知識をこのように体系的に活用することで、「なんとなくデザインを変える」提案から「データに基づいた戦略的な提案」へと質を高めることができます。

まとめ:Webアナリスト検定とウェブ解析士の違いと最適な選択方法

本記事では、30代Webデザイナーの提案力向上を目指し、Webアナリスト検定とウェブ解析士という二大資格の違いと選び方について詳しく解説してきました。ここで重要なポイントを整理しておきましょう。

両資格の主な違い:

- カリキュラム内容:ウェブ解析士はマーケティング戦略からデータ分析まで幅広く学べる一方、Webアナリスト検定はGoogleアナリティクスを中心とした実践的なデータ分析スキルに重点を置いています。

- 試験形式:ウェブ解析士はオンライン受験可能で資料参照可、Webアナリスト検定は指定会場での受験となります。

- キャリアパス:ウェブ解析士には上級資格が用意され、更新制度もあります。Webアナリスト検定には明確な更新制度はありません。

最適な選択方法:

- 目的に応じた選択:ツール操作を画面で見ながら覚えたいならWebアナリスト検定、戦略立案から実際に手を動かして学びたいならウェブ解析士が適しています。

- 学びたい内容に応じた選択:事業全体の改善の視点でWebを学びたいならウェブ解析士、Webマーケティングの基本的な知識を得たいならWebアナリスト検定もありです。

- 理想的には両方の取得:時間と予算が許せば、まずウェブ解析士で基礎を固め、次に上級ウェブ解析士で実践スキルを磨くのが理想的です。

提案力向上のために: 資格取得はあくまでスタートライン。実際の提案力向上には、学んだ知識を実務で積極的に活用し、分析→課題抽出→改善提案→効果測定のサイクルを繰り返すことが重要です。

あなたのキャリアステージや目標に合わせて最適な選択をし、Web業界での市場価値を高めていきましょう。資格取得はゴールではなく、真の提案力を磨くための第一歩です。

最後に、どの資格を選ぶにしても、最も重要なのは「学んだことを実践する意欲」です。資格の知識を実務に活かし続けることで、あなたのWebデザイナーとしての価値は確実に高まっていくでしょう。